Friedrich Merz ist ein reinlicher Mann: Jeden Tag geht er baden. 100 Tage lang soll man sich mit allzu harscher Kritik ja zurückhalten und neuen Leuten im Amt eine faire Chance geben, aber am hundertsten Tag dieser Kanzlerschaft kann man ohne Zweifel sagen, dass Merz keine Journalisten, sondern Bademeister als Beobachter bräuchte. Denn er ist dabei, unterzugehen.

Den hundertsten Tag seiner Kanzlerschaft läutet Merz mit einem CDU-Krisengipfel im Kanzleramt ein – eine passendere Symbolik könnte es nicht geben. Nach hundert Tagen „Politikwechsel“ ist nicht nur der Lack ab – sondern die Karosserie ist zerbeult, der Motor ist ausgebaut, die SPD hat die Felgen geklaut und trotzdem rollt das Auto irgendwie noch bergab. War es tatsächlich Merkels größtes politisches Verdienst, Friedrich Merz lange von der Macht ferngehalten zu haben? Diese ketzerische Frage stellt sich mittlerweile auch mancher, der Merz einst voller Vertrauen unterstützte.

Und auch viele, die in ihm schon immer einen Wackelkandidaten oder gar einen Blender gesehen haben, sind überrascht: so schlecht in so kurzer Zeit? Noch nie stand ein Kanzler, der dazu noch mit so breiter Brust ins Amt kam, nach 100 Tagen so angeschlagen und machtlos da. Merz ist ein König ohne Königreich, und diese Rolle hat er nur einem zuzuschreiben: sich selbst. Es sind vor allem zwei Begriffe, die seine Kanzlerschaft bisher prägen – Unehrlichkeit und Unfähigkeit.

Was wann an welcher Stelle überwiegt, ist nicht immer klar. Etwa bei seiner 180-Grad-Kehrtwende in der Schulden-Frage: Merz habe sich von einem vagen Gerücht aus Brüssel – Trump plane, bei seiner Rede zur Lage der Nation einen NATO-Austritt zu verkünden – derart aufscheuchen lassen, dass er spontan diese Entscheidung fällte. In dem Glauben, jetzt handeln zu müssen. Merz jedenfalls berief sich auf eine sofortige und unumgängliche Dringlichkeit, jetzt sofort verteidigungsfähig werden zu müssen – was sich ja nur erklären ließe, wenn es Informationen über einen imminenten Angriff oder aber eben einen unmittelbaren Rückzug der USA als Schutzmacht gegeben hätte. Nichts davon ist passiert.

Das wäre Unfähigkeit – Unfähigkeit, Informationen richtig einzuschätzen, sich überhaupt gut zu informieren und einen kühlen Kopf zu bewahren. Es gibt aber auch den anderen Handlungsstrang dieser Geschichte – den nämlich, dass Merz seine Schulden-Wende minutiös vorbereitet hatte, sie lange konkret plante, während er der Öffentlichkeit das genaue Gegenteil erzählte.

So beschreiben es Recherchen des Sterns und auch der gut vernetzte Welt-Redakteur Robin Alexander in einem jüngst veröffentlichten Buch. Unmittelbar nach der Wahl kasperte Merz das Sondervermögen mit der SPD aus, offenbar vor allem, weil ihm plötzlich die großen finanziellen Lücken des Haushalts bewusst gemacht wurden. Er, der von der Oppositionsbank immer fromm über Sparen und Haushaltskonsolidierung gesprochen hatte, hatte angesichts dessen plötzlich überhaupt keine Lust mehr darauf.

Über die Schuldenbremse zu reden ist eine Sache – aber will nicht jeder Politiker lieber regieren statt sparen? Friedrich Merz wollte es jedenfalls. So gönnte er sich mit Lars Klingbeil, was er Olaf Scholz und den Grünen verwehrt hatte – einen riesigen Schuldentopf, mit dem man Geld für alles ausgeben und statt Sparen so richtig schön durchregieren konnte. All die Reden und Sprüche, die Unionspolitiker, nicht zuletzt Merz selbst, an die Adresse Robert Habecks abgelassen hatten, als der das Gleiche forderte, waren da schon vergessen – zumindest bei Merz.

Nicht aber bei den Grünen, die er blöderweise noch für die Zwei-Drittel-Mehrheit brauchte. Die erinnerten sich plötzlich an jeden Kalauer von Markus Söder, jede Spitze von Jens Spahn und jeden Spott von Friedrich Merz. Und ließen den Bundeskanzler in spe zunächst genüsslich abtropfen.

Ihre Zustimmung wollten sie sich etwas kosten lassen – machtpolitisch und, nach den Tiraden der Union gegen die Grünen und jetzt dieser Doppelzüngigkeit, auch persönlich verständlich. Friedrich Merz aber antizipierte das nicht. Er ging an die ganze Sache heran und erwartete stümperhaft die Zustimmung der Grünen geradezu, denn sie waren ja eh dafür gewesen und könnten es jetzt umsetzen. Das Ganze bricht sich in einer Mailbox-Nachricht bei Britta Haßelmann herunter, die irgendwann ins Deutsche Historische Museum kommen sollte.

Liebe Frau Haßelmann, hier ist der Friedrich, lassen Sie uns mal das machen, wofür ich Sie jahrelang durch den Kakao gezogen habe. Nur halt für mich jetzt. Grüße! Politik per Mailbox – darauf muss man auch erstmal kommen. Völlig zurecht machten sich die Grünen voller Häme darüber lustig. Ihr Preis stieg nur noch. Und Merz stand im Loch und grub stetig weiter.

Daran zeigt sich ein Problem, das Merz hat: Sein Umgang mit Menschen. Aus seiner Zeit als Fraktionsvorsitzender heißt es, Merz behandele Abgeordnete wie Angestellte – herrisch, von oben herab, fast im Befehlston. Dieser Führungsstil setzt sich im Kanzleramt fort: Merz bezieht nicht ein, sondern ordnet an, nimmt nicht mit, sondern gibt nur vor. Für alle sichtbar hat er diesen Führungsstil als Bundeskanzler so arg übertrieben, dass in der Unionsfraktion und in der CDU – jahrzehntelang Synonyme für artige Folgsamkeit und Kadavergehorsam bis zum Letzten – mittlerweile einmal im Monat Revolte ansteht. Das ist tatsächlich eine Leistung, die wohl kein anderer Kanzler in 100 Tagen vollbracht hat.

Das Sondervermögen bekam er dann mit einem sehr großen Preisschild: 100 Milliarden Euro „Sondervermögen Klimaschutz“ und Klimaneutralität 2045 im Grundgesetz. Friedrich Merz nannte das einen „großen Sprung nach vorn“ im Klimaschutz. Seine Reputation war schon arg beschädigt, Merz sprach öffentlich lapidar davon, einen „Kredit“ auf seine Glaubwürdigkeit aufgenommen zu haben. Mit einer halben Billion Euro wollte er sie sich zurückkaufen – bisher ist das nicht gelungen.

Bei den eigenen Leuten lagen schon damals die Nerven blank. „Dieses Finanzpaket ist von unserer Seite einfach lausig verhandelt worden“, sagt ein Fraktionsmitglied gegenüber Welt. Ein Mitglied des Bundespräsidiums der CDU sagte derselben Zeitung resigniert: „Die Vereinbarung mit der SPD trägt nicht die Handschrift der CDU“. Als dann noch rauskam, dass dieses riesige Sondervermögen nur die Bedingung für Koalitionsgespräche war – die Union also in den Augen der Parteileute nur in Vorleistung gegangen war, ohne dafür etwas zu bekommen – wurde die Stimmung nicht gerade besser. Merz selbst trat mittlerweile irgendwo zwischen Sozialdemokrat und Robert Habeck auf und nannte Massenverschuldung eine Grundlage für Wirtschaftswachstum. „Das ist eine Kehrtwende, wie wir sie nur aus der Zeit von Angela Merkel kennen“, sagte ein erfahrener CDU-Abgeordneter.

Merz hatte sich gegenüber der SPD als auch gegenüber den Grünen verkalkuliert und sich ausgeliefert – kein „Kredit“, sondern eine schwere Hypothek für seine Kanzlerschaft. Der Regierungschef-to-be steht als polittaktischer Nichtskönner da. Es sollte nicht das letzte Mal bleiben.

Denn der Koalitionsvertrag war für die Merz-Anhängerschaft der zweite Schlag. „Links ist vorbei“ hatte Friedrich Merz im Wahlkampf-Endspurt lautstark proklamiert, aber die Regierungsgrundlage für die Merz-Regierung trug die Überschrift: Links geht weiter. Zumindest in vielen Teilen war es statt einer Wende ein Weiter-so.

Man verständigte sich auf eine „zeitgemäße“ (also extrem linke) Rassismus-Definition, auf deren Basis man „Antidiskriminierung“ fortsetzen wolle. „Geschlechtliche Vielfalt“ bekam im Koalitionsvertrag eine eigene Überschrift. Man unterstrich die Bedeutung „zivilgesellschaftlicher Akteure als zentrale Säulen unserer Gesellschaft“ und erklärte, die Unterstützung linker Kulturkampf-Projekte durch das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ fortzusetzen. Vor der Wahl hatte die Union öffentlichkeitswirksam noch hunderte Fragen zum NGO-Fördersumpf an die Regierung – die waren plötzlich vergessen. An vielen Punkten im Vertrag war Links nicht „vorbei“, sondern so richtig im Kommen.

Bei all dem verlor Friedrich Merz seine Partei – und kein Kanzler kann ohne seine Partei regieren. Konrad Adenauer lernte das, Ludwig Erhard lernte das, Helmut Schmidt lernte das – dann hätte Friedrich Merz es eigentlich schon wissen können. Doch die Partei, aus deren Herz heraus er einst auf das Schild gehoben worden war, war ihm da längst egal geworden. Im verwaisten Adenauerhaus ist der Generalsekretär Carsten Linnemann sowas wie der geschäftsführende Vorsitzende, während der Bundeskanzler im politischen Berlin und der Weltpolitik abtaucht. Und muss verzweifelt Erklärungen zusammenschreiben, was das Ganze nicht nur mit „Politikwechsel“, sondern auch mit einer innerparteilichen Wende zu tun haben soll. Bisher jedenfalls merkelt es gewaltig mit Friedrich Merz.

Die Abgeordneten, die darauf keine Lust hatten, könnten es gewesen sein, die ihm am sechsten Mai dann eine historische Abreibung verpassten: Friedrich Merz war der erste Bundeskanzler, der nicht im ersten Wahlgang gewählt wurde. Ein Paukenschlag. Waren es wirklich seine enttäuschten, eigenen Leute? Oder waren es SPD-Politiker, die mit Merz noch irgendeine Rechnung offen hatten? Unter den Sozialdemokraten hat der Bundeskanzler jedenfalls wenige Freunde. Merz jedenfalls bekam die Kanzlerwahl, die zu seiner Regierungsbildung gepasst hatte.

Sein Kommentar dazu: „Was für ein Tag.“ Und: „Dann wollen wir die Sache hier mal übernehmen!“ Ein bisschen sorgenfrei? Das sollte bei Merz zum Muster werden. Schnell wirkte der Kanzler von dem, was um ihn herum passierte, von den Zusammenhängen um ihn herum völlig losgelöst.

Das zeigte sich bei Merz‘ nächster großer Krise: der Affäre Frauke Brosius-Gersdorf. Lange blieb diese unter seinem Radar – reiner Routinevorgang, für den Bundeskanzler nicht wichtig genug. Die Sprengkraft dieser Personalie und das Spiel der SPD erkannte er nicht. Das ging so weit, dass der Bundeskanzler auf eine fiese Frage der AfD-Abgeordneten von Storch am Ende erklärte, er würde jemanden wählen wollen, der Abtreibungen bis zum neunten Monat befürworte.

In diesem Moment war auch völlig unerheblich, ob die Juristin so etwas tatsächlich gefordert hatte: Einfach, weil von Storch das in ihrer Frage so formuliert hatte, hatte Merz es sich zu eigen gemacht. Und mit seinem fatalen „Ja“ einen Kern der Christdemokratie angegriffen, ohne es zu merken. Als er sich nach seiner Antwort zu seiner Fraktion drehte, um sich im Applaus zu sonnen, blieb es still.

Erneut eine Szene, die exemplarisch zeigt: Friedrich Merz begreift in entscheidenden Momenten entscheidende Zusammenhänge nicht. Für den Bundeskanzler eine denkbar schlechte Eigenschaft. Zur Sommerpause war die Regierung arg angeschlagen, die altbekannte „Ampel-Stimmung“ wurde von den ersten Journalisten beschworen. Friedrich Merz erklärte derweil öffentlich, seine Bundesregierung sei vielleicht die beste Bundesregierung aller Zeiten – und demonstrierte damit einen bemerkenswerten Realitätsverlust. Im Sommerinterview bügelte er das alles irgendwie ab, im Herbst werde schon alles gut.

Dabei flog ihm seine Regierung da schon in Echtzeit um die Ohren, während er es schönredete. Wenn Olaf Scholz ein „Klempner der Macht“ ist, wie Merz einst sagte, dann ist Bundeskanzler Merz jemand, der während eines aktiven Rohrbruchs in seiner Küche erzählt, diese Küche sei „die trockenste Küche, die wir je hatten“. Einen Klempner der Macht könnte Merz jedenfalls sehr gut gebrauchen – er hat nämlich offenbar keine Ahnung.

Und während der Kanzler in nicht mal 100 Tagen die Kontrolle über seine eigene Regierung verloren hat, flüchtet er sich in die Weltpolitik. Kontinuierlich. Merz will ein starker Außenkanzler sein, Deutschland soll Führung zeigen in Europa und in der Welt – „Germany is back“, hatte er proklamiert. Nur geht er in dieser Rolle so auf, dass man sich in Berlin fragt: Wann ist Merz eigentlich mal „back“?

Die Flucht in die Weltpolitik – das ist nach 100 Tagen eines von vielen Symptomen einer kränkelnden Kanzlerschaft. Hier kann er glänzen, auftrumpfen, international auch mal berechtigtes Lob einfahren. In der CDU ist man derweil nicht nur glücklich darüber, dass Friedrich Merz quasi per Touchdown am Regierungsterminal regiert und sonst um die Welt jettet. Von der Richterwahl-Affäre wurde Merz am Ende im Ausland überrascht und musste diesen politischen Unfall aus Rom abwickeln – so etwas ist Angela Merkel ein einziges Mal passiert.

Sie hatte damals aber die politische Macht, die bewirkte, dass die überraschende Affäre dann per Order aus Südafrika „rückgängig gemacht“ wurde. So eine Macht hat Friedrich Merz nicht mal in der Bundestagsfraktion, deren Vorsitzender er zuletzt drei Jahre gewesen ist. Dass er trotzdem so regieren will, ist sein zentrales Problem – durchregieren wie Merkel, nur ohne einen Bruchteil ihrer politischen Macht. Natürlich kann das nicht funktionieren.

Und die Lernkurve des Bundeskanzlers – bisher ist sie beängstigenderweise eine Nulllinie. In seinem Embargo-Eklat vom Wochenende zeigte sich das für alle offen. Genau die gleichen Mechanismen, die aus der Richterwahl-Kontroverse eine innerparteiliche Konfliktfrage machten, griffen auch hier. Merz begriff nicht, dass er mit seinem Schritt einen der letzten noch intakten Grundwerte der CDU angriff. Sein treuer Fraktionssprecher für Außenpolitik, Jürgen Hardt erklärte kurz darauf, das negative Feedback habe ihn und Merz „überrascht“. Davon kann aber nur jemand überrascht werden, der politisch auf Blindflug ist.

Dass ihm das gleiche herrische und abgehobene Führungsverhalten, das aus der Brosius-Gersdorf-Affäre überhaupt erst eine Affäre erster Güte machte, rund einen Monat später auf genau dieselbe Weise auf die Füße fällt, legt langsam den Schluss nahe, dass Olaf Scholz recht hatte – Merz kann es nicht.

Merz-Kritiker haben ihn schon immer gerne als jemanden verspottet, der als Löwe springt und als Bettvorleger landet. So ließe sich die Rhetorik des Wahlkampfes und die Realität der Koalition jedenfalls treffend beschreiben – von „Links ist vorbei“ zu „Links geht jetzt so richtig los“. Die 100 Tage des Friedrich Merz werfen die Frage auf, wie lange ein Bettvorleger eigentlich immer wieder springen und landen kann.

Merz kann es nicht – bisher ist seine Kanzlerschaft von seinen Unzulänglichkeiten geprägt, von Unehrlichkeit und Unfähigkeit. Schon früher charakterisierten Journalisten ihn als emotional-aufbrausend, als jemand, der in entscheidenden Momenten die Fassung verlor. Erratisch entschied. Einmal, als der NRW-Ministerpräsident einen politisch fiesen Text in der FAZ schrieb, war Merz so wütend, dass er im Affekt fast hinschmiss und als Vorsitzender zurücktreten wollte. Ein Bundeskanzler braucht bessere Nerven, und dass Merz‘ Nervenkostüm offenbar so dünn ist, wird zum immer größeren Problem für ihn.

Und seine Wirtschaftswende? Bisher eher ein Strohfeuer, seine große Investment-Initiative ist eine leere PR- und Luftnummer, die Wirtschaft schrumpft bisher weiter. Eine Aufbruchsstimmung, die Merz erkennen will, gibt es auch hier nicht. Hätte er nicht Alexander Dobrindt, der aktuell mit niedrigen Migrationszahlen aufwarten kann, sähe es wirklich an jeder Ecke finster aus für den Bundeskanzler.

Normalerweise ist der hundertste Tag ein Aufbruchspunkt, eine Erfolgsmarke. Für Merz hingegen sind seine hundert Tage vor allem eine Chronik des Stolperns und des Scheiterns. Er proklamiert jetzt einen „Herbst der Entscheidungen“, ist aber vielleicht schon im Herbst seiner Kanzlerschaft. Das letzte Mal, als so ein Herbst proklamiert wurde, war im vergangenen Jahr – im Winter danach wurde dann neu gewählt.

Jetzt steht ein Koalitionsbruch sicherlich nicht unmittelbar bevor – aber die Frage, wie lange Merz noch regieren wird, stellt sich immer lauter. Schon zu Beginn schätzte mancher in Berlin, dass diese Koalition ohnehin nicht die vollen vier Jahre durchhalten würde. Mittlerweile könnte man fragen, ob sie überhaupt drei schafft. Die Union und SPD jedenfalls hält schon außer der Macht nicht mehr viel zusammen, die Koalition ist demoliert und jeder spekuliert schon heimlich, wie er den anderen loswird.

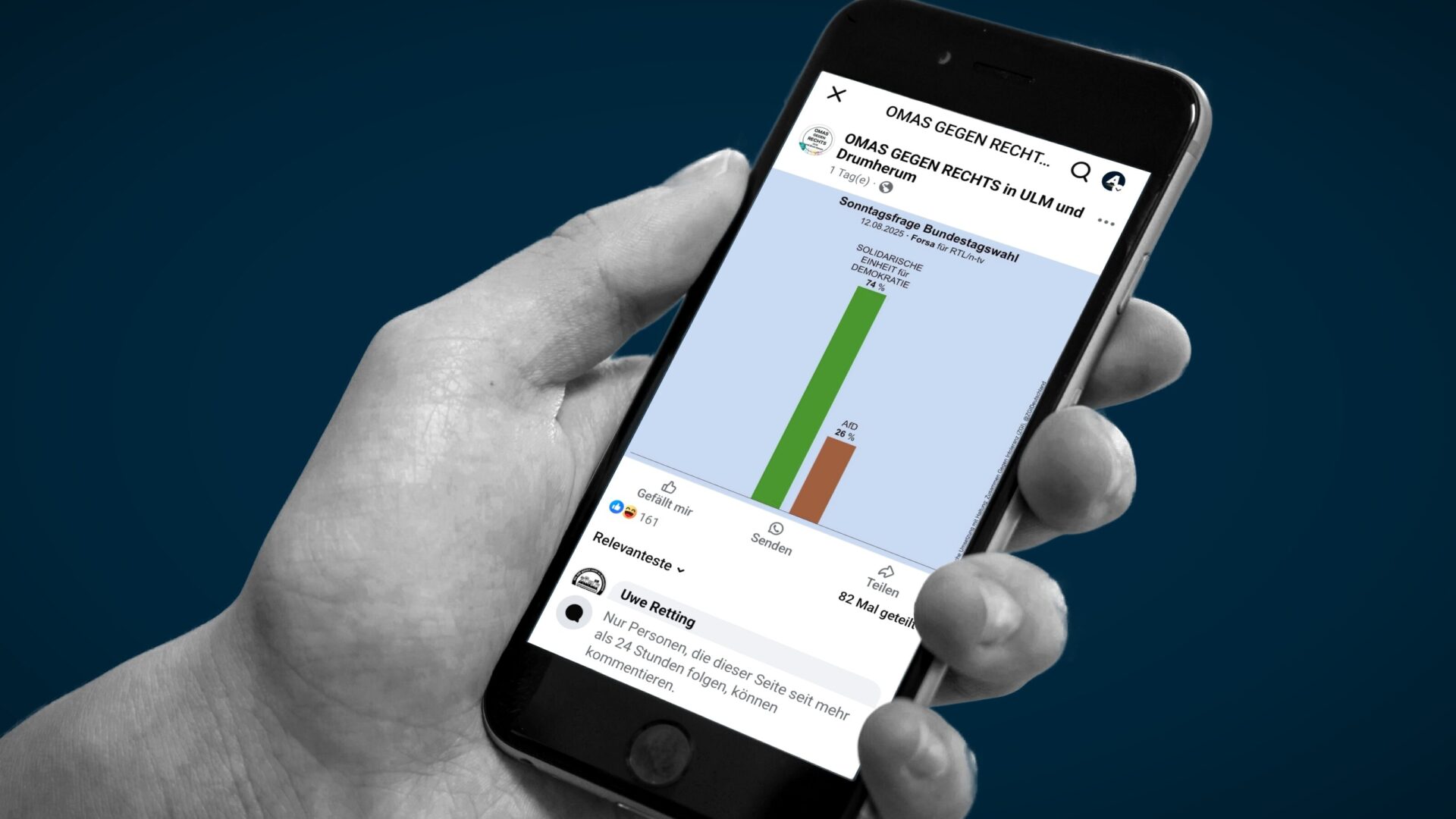

Pünktlich dazu überholt die AfD die Union wieder in den Umfragen und wird stärkste Kraft. AfD-Chefin Alice Weidel hatte Merz vor der Wahl im Fernsehen ausgelacht und entgegengerufen, er werde keines seiner Wahlversprechen mit Rot oder Grün umsetzen können. Nun muss man sagen: Offenbar hatte er an vielerlei Stellen gar nicht die Absicht.

Die AfD ist jedenfalls der logische Profiteur dieser unehrlich-unfähigen Politik, die das ohnehin wackelige Vertrauen in die Politik allgemein erschüttert hat und die CDU aktiv entkernt und beschädigt. Für jeden Tag dieser Kanzlerschaft zündet die AfD eine Kerze an, denn sie kann genüsslich auf jeden Wortbruch, jeden Positionswechsel und jeden Umfaller des Kanzlers zeigen. Die sind inzwischen so zahlreich, dass einige von ihnen in diesem Text keinen Platz mehr finden.

Der AfD-Druck aber wird in den kommenden Monaten und Jahren die größte Gefahr für Merz‘ Kanzlerschaft werden, die nicht unmittelbar von ihm selbst ausgeht. Eine nervöse Union mit kurzer Zündschnur könnte endgültig in die Luft fliegen, wenn die AfD vielleicht erstmal 28 und die Union 22 Prozent in den Umfragen erreicht – beides liegt schon jetzt im Rahmen der statistischen Fehlertoleranz der meisten Umfragen.

Friedrich Merz begreift derweil offenbar nicht in vollem Umfang, wie krass er von der Realität umzingelt ist, um es mit Robert Habeck zu sagen. Von überall prasselt es auf ihn ein, der entrückter denn je wirkt. Diese Kanzlerschaft stand von Anfang an unter keinem guten Stern – mittlerweile aber scheint die Frage eher zu sein, ob es überhaupt noch einen Stern gibt oder es schon zappenduster für Merz ist. Seine 100 Tage jedenfalls sind ein Zeugnis dafür, dass Olaf Scholz recht hatte: Er kann es nicht. Merz hat die elementarsten Instinkte und Fähigkeiten nicht, um erfolgreich Politik zu machen. Er ist Merkel ohne die machtpolitische Fähigkeit, er ist Scholz ohne die kalte Abgebrühtheit.

Aus seiner Bilanz kann man nur einen Schluss ziehen: Er ist persönlich für sein Amt ungeeignet. Das ist für ihn, für die CDU, aber vor allem für das Land eine schlechte Nachricht.

ALASKA-COUNTDOWN: Trump trifft auf Putin – Kann das Treffen Frieden in der Ukraine bringen?

ALASKA-COUNTDOWN: Trump trifft auf Putin – Kann das Treffen Frieden in der Ukraine bringen?