Hohe Kosten, ein realitätsferner Betriebsrat, zu wenig Profite: NIUS-Kolumnist Markus Brandstetter erklärt, warum sich der VW-Konzern in einer Abwärtsspirale befindet.

Am Montag dieser Woche ist bei VW in Wolfsburg eine seit langem tickende Bombe explodiert: Drei Werke in Deutschland sollen nach Plänen des Vorstandes geschlossen, 10.000 Mitarbeiter entlassen und Löhne und Gehälter der Belegschaft um zehn Prozent gekürzt werden. Diese Hiobsbotschaft hat sich lange abgezeichnet. Aber dass sie dermaßen massiv einschlagen würde, hat ganz Deutschland überrascht. Es ist klar, dass solche Nachrichten keinen freuen: Weder Aktionäre noch Vorstände noch Manager, geschweige denn die Mitarbeiter, die am Schluss vieles ausbaden müssen. Die Frage ist nur, wie die Reaktionen auf solche Pläne ausfallen – und da lassen die Antworten von Betriebsrat und IG Metall einiges zu wünschen übrig. Oder um es deutlicher sagen: Deren Reaktionen waren jenseits von Gut und Böse.

Konzernbetriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo spricht am Montag vor VW-Mitarbeitern.

Das beginnt damit, dass die Vorsitzende des Konzernbetriebsrats, Daniela Cavallo, den Inhalt vertraulicher Verhandlungen zwischen Betriebsrat und Management vor tausenden Beschäftigten ausgeplaudert hat. Sowas geht gar nicht. Verhandlungen auf hoher Ebene sind zuerst einmal ein internes Abstecken von Positionen, ein Austausch von Gedanken, Theorien und Thesen. Bei Verhandlungen wird immer geredet, meistens diskutiert, manchmal geschrien, mitunter gedroht. Aber Verhandlungen sind ein andauerndes Gespräch. Ein Gespräch, dessen Inhalt bis zum Abschluss einer Vereinbarung nie und nimmer an die große Glocke gehängt werden darf. Cavallo jedoch geht damit an die Öffentlichkeit und macht mit der längst obsoleten Rhetorik des Klassenkampfes Stimmung gegen ihr eigenes Unternehmen.

Und damit wären wir beim zweiten Punkt: Wir leben im Land der Sozialpartnerschaft. Das ist ein System, in dem Konzernleitung und Mitarbeiter an einem Strang ziehen und Konflikte dadurch vermeiden, dass sie partnerschaftlich den Ausgleich suchen. Was aber tut Frau Cavallo? Sie redet wie Rosa Luxemburg. Sie geht von vornherein auf Konfrontation. Sie bringt die Mitarbeiter gegen die eigene Unternehmensleitung in Stellung und stachelt sie mit gleichermaßen überkandidelter wie lächerlicher Rhetorik („Legt euch nicht mit uns an!“) zum Widerstand auf. Cavallo spuckt Töne, die hier seit langem nicht mehr gehört wurden. Töne, die in diesem Land keine Berechtigung haben, gerade bei VW, wo stolze 30.000 Mitarbeiter, die Hälfte aller Angestellten, zwischen 84.000 Euro und 150.000 Euro im Jahr verdienen.

Daniela Cavallo beim Verhandlungsauftakt zum VW Haustarif.

Hören wir Cavallo und ihren Freuden von der Gewerkschaft einen Moment lang zu, um zu begreifen, was die eigentlich sagen: „Der Vorstand steht gegen uns“, ruft die Wolfsburgerin da ins Mikrofon, „Der Vorstand hat nicht nur Verträge aufgekündigt, sondern alles, wofür die Kultur bei Volkswagen steht. Er spielt somit massiv mit dem Risiko, dass hier bald alles eskaliert. Und damit meine ich, dass wir die Gespräche abbrechen und machen, was eine Belegschaft machen muss, wenn sie um ihre Existenz fürchtet.“ Bei so viel arbeitskämpferischer Eloquenz kann die IG Metall natürlich nicht hintenanstehen, weshalb ihr Verhandlungsführer ins selbe Horn stößt: „Diese Rabiat-Pläne des Vorstandes sind in keiner Weise hinnehmbar und ein Bruch mit allem, was wir in den letzten Jahrzehnten Unternehmen erlebt haben.“

Wer so redet, will nicht verhandeln. Wer so redet, will Gespräche torpedieren. Wer so redet, will weder Ausgleich noch Lösungen, sondern Kampf und Krieg. Und er will am Bestehenden – und Bestehendes meint bei VW immer Vorrechte, Begünstigungen und Privilegien – festhalten. Wer so redet, denkt, dass die Vergangenheit die Zukunft ist und die Zukunft die Vergangenheit.

Jetzt nehmen wir die Hauptthese des Betriebsrats und der Gewerkschaft aber einmal kurz ernst: Es muss und darf sich nichts ändern. Alles bleibt, wie es war. Keine Werke werden geschlossen, keine Stellen abgebaut, Löhne und Gehälter werden nicht nur nicht gekürzt, sondern um jene sieben Prozent erhöht, die die IG Metall in der aktuellen Tarifrunde fordert. Wie würde es dann mit der Volksagen AG, deren Aktie seit 2021 kontinuierlich fällt (warum bloß?), weitergehen?

Auch im Zwickauer Werk von VW wurde gegen die Pläne der Konzernführung protestiert.

Betriebsrat und Gewerkschaft wären, so viel ist klar, mit einer solchen Entwicklung hochzufrieden: „Juhu“, würden sie frohlocken, „wir haben es wieder einmal geschafft, bei VW ändert sich, wie früher auch schon, gar nichts.“ Für den Konzern selbst wäre dies eine verhängnisvolle und mittelfristig möglicherweise sogar fatale Entwicklung. Ich habe in dieser Kolumne im September geschrieben, dass bei VW in Zukunft die Insolvenz von mindestens einem Teil des Konzerns denkbar erscheint. Dabei habe ich an den US-Konzern General Motors erinnert, der in den 1960er Jahren in den USA das war, was VW heute in Deutschland ist: das größte Industrieunternehmen im Land – und trotzdem 2009 Insolvenz anmelden musste.

Der Grund für die Probleme bei VW ist in Wahrheit längst klar: Die Volumenmarken (VW, Skoda, SEAT) im Konzern verdienen zu wenig. Volkswagen ist unter den zehn größten Autoproduzenten auf der Welt der am wenigsten profitable. Ein Vergleich von Toyota, dem größten Autohersteller der Welt, mit VW, (dem zweitgrößten) sagt alles: Bei Toyota erwirtschafteten 2023 rund 370.000 Mitarbeiter einen Jahresumsatz von 300 Milliarden Euro und einen Vorsteuergewinn von 27 Milliarden Euro, macht je Mitarbeiter 811.000 Euro Umsatz und 73.000 Euro Gewinn. Bei Volkswagen dagegen erwirtschafteten im selben Jahr 660.000 Mitarbeiter einen Umsatz von 270 Milliarden Euro und einen Gewinn von 22 Milliarden Euro, was pro Mitarbeiter einen Umsatz von 410.000 Euro und einen Gewinn von 33.333 Euro ergibt. Das ist weniger als die Hälfte von Toyota.

Nun hat irgendeine wirtschaftspolitische Sprecherin der Grünen, deren Name mir entfallen ist, gesagt: „Ein Unternehmen, das einen Gewinn von rund 22 Milliarden Euro einfährt, ist kein Sanierungsfall.“ Klingt nett, ist aber ganz falsch. Denn: Die Gewinne von heute sind die Investitionen von morgen. Und die Investitionen von morgen sind neue Modelle, neue Märkte, steigende Produktivität, höhere Umsätze und irgendwann wieder höhere Gewinne.

Ein Unternehmen, das im Branchenvergleich so wenig verdient wie VW, kann irgendwann mit der Konkurrenz nicht mehr mithalten. Ein ertragsschwacher Konzern (wie VW) muss die Forschung (bei Motoren, Software, Batterien) zurückfahren und die Entwicklung neuer Modelle (z.B. günstige kleine E-Flitzer) beschneiden. Damit verliert das Unternehmen den Anschluss an die Weltspitze, fliegt aus Märkten und Marktsegmenten raus, leidet unter sinkenden Absätzen, schwindendem Eigenkapital und einem abstürzenden Aktienkurs, was zu höheren Kapital- und Stückkosten und führt, wodurch der Gewinn weiter fällt. Bis aus dem Gewinn ein Verlust wird und sich die Spirale sich so lange weiterdreht, bis irgendwann das Ende kommt, was je nach Zeitpunkt sein kann: Verkauf von Konzernteilen, Einstellung von Modellreihen, Aufgabe von Marken, Zerschlagung oder (Teil)Insolvenz. VW steht noch am Anfang dieser Entwicklung, aber erste Anzeichen sind längst vorhanden.

Thomas Schäfer, der Markenchef des Konzern, weist seit langem und zurecht darauf hin, dass VW jetzt Kosten senken muss, um mit dem eingesparten Geld „in ein Modellfeuerwerk zu investieren, wie es Wettbewerb und Kunden noch nicht gesehen haben.“ Ob das mit diesem Betriebsrat und den starrsinnigen Bremsern aus der Politik, die ohne Rücksicht auf Verluste störrisch Arbeitsplätze und Standorte erhalten wollen, jedoch gelingt, ist mehr als fraglich.

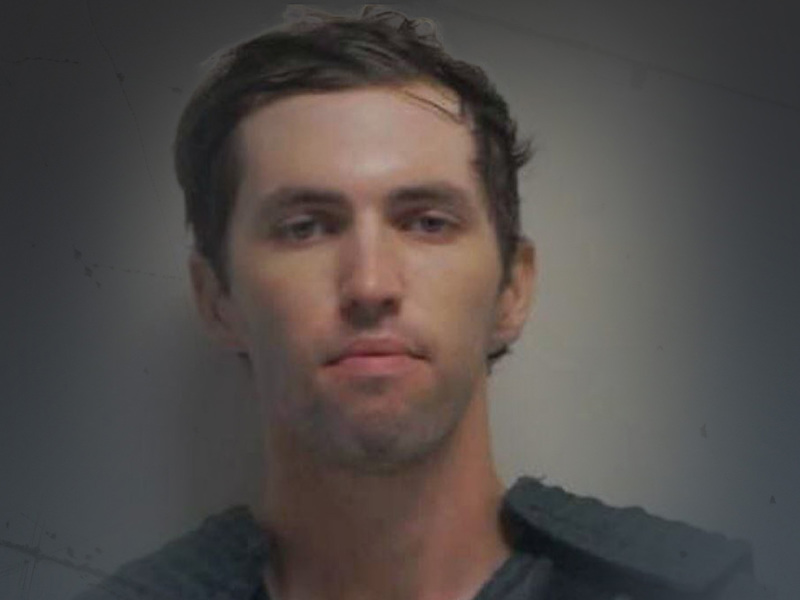

Thomas Schäfer wird Anfang September mit lautstarken Protesten in Zwickau empfangen.

Dazu kommt, dass sich die Lage bei VW wöchentlich verschärft und die Eigendynamik, die Abwärtsprozessen so eigentümlich ist, sich stetig verstärkt. Am Mittwoch hat VW seine Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Spoiler Alert: Sie sind schlecht. Wer bis jetzt dachte, dass sich der Volkswagen-Konzern auch dieses Mal irgendwie wieder durchwurschteln wird, der muss jetzt gut zuhören und tapfer sein.

Die Krise bei VW spiegelt sich jetzt auch in den Geschäftszahlen für das dritte Quartal deftig wider: Der Umsatz liegt mit 78 Milliarden Euro zwar fast genau auf dem Niveau des Vorjahresquartals, was eine halbwegs feine Sache ist – aber damit hören die guten Nachrichten auch schon auf. Die Anzahl der ausgelieferten Fahrzeuge ist (Vergleich immer mit QIII 2023) um 7,1 Prozent zurückgegangen (von 2,343 Millionen Euro auf 2,176 Millionen Euro) und das Ergebnis nach Steuern um sagenhafte 63,7 Prozent (von 4,4 Milliarden Euro auf nur noch 1,58 Milliarden Euro) eingebrochen, während die Umsatzrendite bei mickerigen zwei Prozent liegt – ein Wert, den man sonst von Gemüsehändlern und Schuhgeschäften erwartet. Die größten Probleme beim Autogeschäft liegen regional in China, wo die Verkäufe um 12 Prozent zurückgegangen sind, und markentechnisch bei Audi, wo die Auslieferungen von 945.000 auf 800.000 gesunken sind und die Umsatzrendite auf (im Premiumsegment vollkommen inakzeptable) 4,5 Prozent gefallen ist. Für das ganze Jahr 2024 plant der VW-Vorstand nun einen Konzernumsatz von 320 Milliarden Euro (2023: 322,3 Milliarden Euro) und ein operatives Ergebnis von 18 Milliarden Euro (2023: 22 Milliarden Euro).

Wenn all die grünen und roten Politiker, denen die Wirtschaft stets als ein Nullsummenspiel gilt, diese Zahlen hören, dann werden sie fröhlich rufen: „Aber der Laden ist doch gar kein Sanierungsfall, die verdienen doch noch Geld, da muss man doch keine Werke zumachen oder Leute entlassen, im Gegenteil: Da können Betriebsrat und IG Metall bei den Tarifverhandlungen nochmal richtig zulangen.“

Wer so denkt, kann die Schrift an der Wand nicht lesen. Die Zahlen, die VW für 2024 vorgelegt hat, zeigen klar, dass die Unternehmensgruppe schwer angeschlagen ist. Ohne kurzfristige und drastische Kosteinsparungen bis hin zu Werkstillegungen und einer deutlichen Reduzierung der Belegschaft wird der Konzern in der heutigen Form nicht überleben. IG Metall, Betriebsrat und Politiker aller Couleur mit ihren sturen Forderungen nach Arbeitsplatz- und Bestandsgarantien tragen eine wesentliche Mitschuld daran, dass VW seit Jahren notwendige Sanierungsmaßnahmen nicht umsetzen kann. Soll VW eine gute Zukunft haben, dann muss sich erstens die Politik komplett aus der Sanierung heraushalten. IG Metall und Betriebsrat sollten sich vernünftigen Kosteneinsparungen nicht verweigern, sondern mit Vorstand und Management die notwendigen Maßnahmen (bis hin zu Werksstilllegungen) gemeinsam planen, verabschieden und umsetzen.

So sähe Zukunft aus.

🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025

🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025