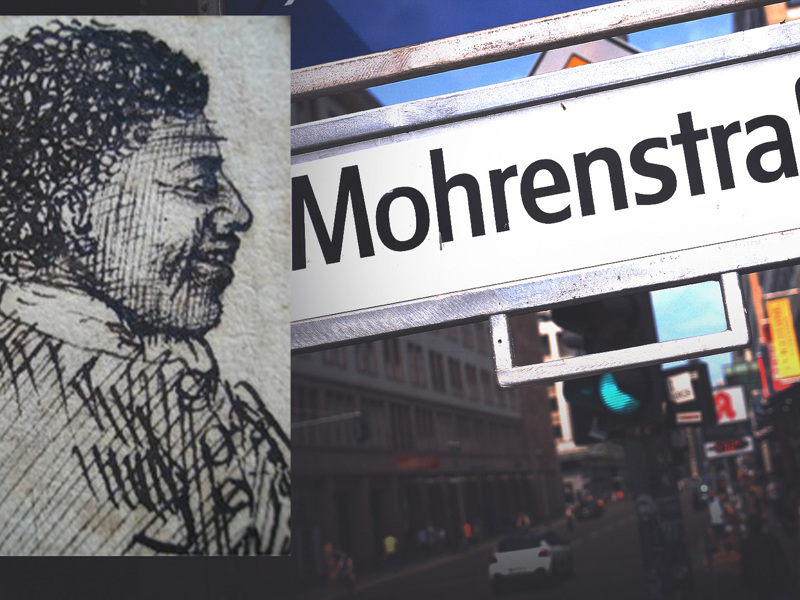

Die Berliner Mohrenstraße wird umbenannt – künftig soll sie den Namen des Philosophen Anton Wilhelm Amo tragen. Er war der erste afrikanische Philosoph an einer europäischen Universität – ein hochgebildeter Kopf der deutschen Aufklärung. Heute wird er posthum zum Maskottchen eines Berliner Kulturkampfs gemacht, der aus bornierter Identitätspolitik geführt wird, die für das Deutschland der Aufklärung nur Klischees übrig hat.

Irgendwann um 1707, in der Trockenzeit an der westafrikanischen Küste, betrat ein Junge das Deck eines europäischen Segelschiffs. Hinter ihm lag die grüne Hügellandschaft des Nzema-Volks im heutigen Ghana, vor ihm der Atlantik – eine mehrere Tausend Kilometer lange Wasserstraße in eine völlig andere Welt. Die Reise würde sechs, vielleicht acht Wochen dauern.

Die Küste des heutigen Ghanas war der Startpunkt Amos Lebensreise.

Die Schiffe der niederländischen Westindien-Kompanie nahmen auf dem Weg nach Europa Kurs über die Kanaren oder die Kapverden, nutzten die Passatwinde, kämpften mit Flauten, Regenwänden und Umwegen. Die See war damals kein Ort der Romantik, sondern ein Kampf mit den Elementen. Für diesen Jungen war es der Anfang einer Geschichte, die heute wenig bekannt ist: Die Geschichte eines Afrikaners, der an deutschen Universitäten lehrte – zu einer Zeit, als Immanuel Kant noch Kind war.

Von einem solchen Ort muss Ama vor etwa 300 Jahren losgesegelt sein.

Es ist eine Geschichte über Migration – aber nicht über illegale, sondern über geordnete; keine über Rassismus, sondern über den Kosmopolitismus der Frühaufklärung. Eine Geschichte nicht von Leid und Unterdrückung, sondern von Bildung, Denken und Aufstieg.

Anton Wilhelm Amo, wie er in Europa getauft wurde, kam als Kind an den Hof der Herzöge von Braunschweig-Wolfenbüttel, wo er nicht nur unterrichtet, sondern auf höchstem Niveau ausgebildet wurde. Er promovierte zum Doktor der Philosophie und lehrte als erster Afrikaner an einer europäischen Universität.

Herzog Anton Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel (1633–1714) hat den jungen Amo als Bibliothekar und Sekretär eingestellt und finanzierte seinen jahrelangen Universitätsaufenthalt.

Amos Werk wurde posthum nicht in großem Umfang rezipiert – möglicherweise aus rassistischen Gründen, vielleicht aber auch, weil er schlicht einer von vielen guten Hochschullehrern war, die nie Ruhm erlangten. Fest steht: Amo war formal vollständig anerkannt. Er durfte lehren, promovieren, Vorlesungen halten – was im 18. Jahrhundert selbst für viele Europäer keine Selbstverständlichkeit war.

Zwischen 1730 und 1739 wirkte Amo als Hochschullehrer an drei bedeutenden deutschen Universitäten. 1730 immatrikulierte er sich in Wittenberg und erhielt nur sechs Wochen später den Magistergrad der Philosophie – mit Lehrbefugnis. 1736 kehrte er nach Halle zurück, wo er Psychologie und Naturrecht unterrichtete. 1739 wechselte er nach Jena und bot dort ein weit gefächertes Lehrprogramm an, das auch Fächer wie Physiognomie, Astrologie und Kryptographie umfasste.

Der Historiker Jeff Bowersox (University College London) urteilt gegenüber n-tv über Amos verlorene Schrift De iure Maurorum in Europa („Über das Recht der Mohren in Europa“):

„Er stellte darin die juristischen Rechtfertigungen der Sklaverei infrage. Ich glaube, dass Amos Dissertation [...] für die Diskussion über Argumente, die Sklaverei in Europa zu beenden, wichtiger gewesen sein könnte, als ihr zugestanden wird.“

Amos Dissertation über das Leib-Seele-Problem mit dem Titel De humanae mentis, zu Deutsch: „Über die Empfindungslosigkeit des menschlichen Geistes“).

Kurz bevor Kant in Königsberg begann, die Grundfesten der Philosophie neu zu ordnen, dozierte Amo bereits über Leib, Seele und Vernunft. Er war ein Vorläufer jener Aufklärung, die Kant später – epochemachend – vollendete. Amos geistige Heimat war die Philosophie, kein Aktivismus. Er dachte auf Latein, argumentierte wie ein Deutscher und schrieb Geschichte als Afrikaner.

Als Intellektueller und Metaphysiker reihte er sich mit seinen Schriften in die zentralen philosophischen Debatten seiner Zeit ein – auf Augenhöhe mit Denkern wie Leibniz und Wolff, deren Positionen er verteidigte und weiterdachte. Wie diese stellte auch Amo die Autorität der Kirche infrage, indem er sich dem zentralen erkenntnistheoretischen Problem widmete: Was ist der Geist? Was ist der Körper? Und wie stehen sie zueinander?

Gegen Ende seines Lebens kehrte Anton Wilhelm Amo dorthin zurück, wo seine Reise begonnen hatte – an die westafrikanische Küste, in die Region des heutigen Ghana. Über die genauen Umstände ist wenig bekannt. Einige Quellen berichten, er habe sich zurückgezogen, sei zum Einsiedler geworden. Vielleicht war es ihm nach einem Leben in der Welt des europäischen Denkens, der lateinischen Disputation und der rationalistischen Metaphysik nicht mehr möglich, in die sozialen Strukturen seiner ursprünglichen Heimat zurückzufinden.

Doch wie auch immer dieses letzte Kapitel verlaufen sein mag – sein Leben bleibt ein Beweis dafür, dass die Aufklärung keine weiße Herrschaftsideologie war, sondern eine Epoche des Denkens, die die Gleichheit des Menschen ernst nahm. Dass ein Afrikaner im Deutschland des 18. Jahrhunderts studieren, promovieren, lehren und sich in philosophische Debatten einbringen konnte, ist keine Fußnote, sondern eine stille Widerlegung jener, die heute behaupten, die Aufklärung sei per se kolonial, „weiß“ oder rassistisch gewesen.

Amo wurde nicht geduldet, sondern aufgenommen. Sein Leben zeigt: Die besten Ideen Europas – Vernunft, Freiheit, Gleichheit – standen prinzipiell allen Menschen offen, auch wenn Identitätspolitikern dieser Gedanke inzwischen fremd geworden ist. Dass er heute als „Vertreter schwarzer Interessen“ umetikettiert wird, entstellt sein Werk, in dem er auch gegen die Sklaverei Einspruch erhob. „Da er sich auf keine ‚Hautfarben‘ berief, schloss er vielmehr auch andere Versklavte ein. Sein wohl wichtigstes erhaltenes Dokument setzt sich zudem mit einer Schrift aus der Zeit des byzantinischen Kaisers Justinian I. (ca. 482–565) auseinander, als die Mehrheit der Sklaven ‚weiß‘ war“, schreibt die Berliner Zeitung.

Heute aber wird Anton Wilhelm Amo posthum in einen Berliner Straßenstreit gezerrt, in dem es nicht um Aufklärung geht, sondern um einen kleingeistigen Kulturkampf. Der Begriff „Mohr“, der in der Frühen Neuzeit nicht rassistisch gemeint war, wird von heutigen Aktivisten als koloniales Überbleibsel gedeutet. Und so erklären dieselben Kräfte, die die Aufklärung für ein „weißes Herrschaftsprojekt“ halten, Amo zum Aushängeschild eben dieser „Dekolonisierung“.

Etwa 300 Jahre bevor Berliner Linke ein absurdes Ideologietheater rund um den Namen der Mohrenstraße aufführen würden – nun umbenannt in Anton-Wilhelm-Amo-Straße –, war dieser Mann Teil jener Aufklärung, die sie heute bekämpfen. Ausgerechnet ein afrikanischer Philosoph, der gegen jeden Tribalismus gedacht hat, wird nun für identitätspolitische Zwecke eingespannt.

Das ist keine späte Anerkennung. Das ist ein postmoderner Missbrauch der Aufklärung im Namen ihrer Gegner. Am 23. August soll die zeremonielle Umbenennung stattfinden, durchgeführt von Ideologen, die Amo nicht gerecht werden.

Lesen Sie auch:Unbekannt, doch einflussreich: Warum Karim Fereidooni so gefährlich ist

CHARLIE-KIRK-ATTENTAT: 22-Jähriger Verdächtiger gefasst! Trump fordert nun Todesstrafe | WELT LIVE

CHARLIE-KIRK-ATTENTAT: 22-Jähriger Verdächtiger gefasst! Trump fordert nun Todesstrafe | WELT LIVE