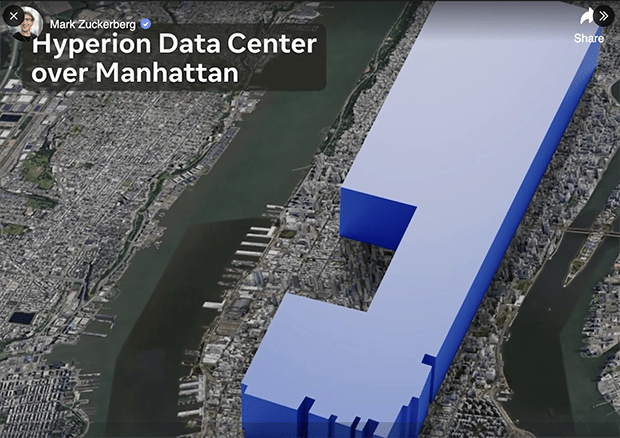

In Louisiana entsteht in den kommenden Jahren das größte Rechenzentrum der Welt: Mit dem Project Hyperion plant der Betreiber „Meta“ (ehemals Facebook) bis 2030 ein KI-Datenzentrum mit einer Gesamtrechenleistung von zwei Gigawatt in Betrieb zu nehmen. Auf einer 2.000 Hektar großen Fläche in der Nähe von Richland Parish soll die Kapazität dann schrittweise auf bis zu fünf Gigawatt erweitert werden. Das Areal wird laut CEO Mark Zuckerberg etwa ein Viertel der Fläche Manhattans einnehmen – ein Mega-Projekt, das bislang ein Investitionsvolumen von bis zu zehn Milliarden US-Dollar verschlungen hat.

Zusätzlich baut Meta weitere KI-Cluster wie „Prometheus“ (1 Gigawatt), um die Rechenkapazitäten für die sogenannten „Superintelligence Labs“ signifikant zu erhöhen. Hyperion und Prometheus bilden das Fundament von Metas Strategie, sich technologisch gegen Konkurrenten wie OpenAI, Google DeepMind und Anthropic durchzusetzen – eine inner-amerikanische Angelegenheit sozusagen. In Amerika ist eine neue Gründerzeit angebrochen. Diesmal dreht sich alles um den Rohstoff der Ökonomie von morgen: Um Daten und deren effiziente Steuerung.

Offene Märkte und ein innovationsfreundlicher Regulierungsrahmen haben die mächtige und dynamische amerikanische Investitionsmaschine in Gang gesetzt. Einmal ins Rollen gebracht, fällt es schwer, mit ihr Schritt zu halten. Mit derzeit über 5.400 Anlagen und rund 58 Gigawatt installierter Leistung haben sich die Staaten die Pole-Position im internationalen Wettbewerb strategisch gesichert. Über 50 Prozent der weltweiten Rechnerkapazitäten sind damit „Made in USA“ – ein geostrategisches Pfund im Falle einer Infrastruktur, die in den kommenden Dekaden einen erheblichen Anteil an der Erwirtschaftung und Verteilung des Wohlstands der Nationen haben wird.

Rechenzentren bilden das Rückgrat der modernen Industrie und ihrer Wertschöpfungsketten. Sie versorgen Banken, Krankenhäuser und Fabriken mit digitaler Rechenleistung – und dies rund um die Uhr. Eine moderne Ökonomie wäre ohne sie nicht mehr vorstellbar: Zahlungsverkehr, Logistik, Stromhandel, Kommunikation – Produktivität entsteht heute nicht mehr durch Maschinen allein. Datenströme der Künstlichen Intelligenz, Cloudspeicher und vernetzte Systeme steigern die Effizienz in allen Sektoren des Wirtschaftslebens.

Besonders datenintensiv sind hierbei die Schlüsseltechnologien der nahen Zukunft wie das autonome Fahren, vollautomatisierte Fabriken oder KI-Diagnostik, um nur einige wenige populäre Anwendungsbereiche zu nennen.

Die USA haben dem Gaul sprichwörtlich zu Sporen gegeben und bereits während der ersten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump regulatorische Hürden aus dem Weg geräumt. Der regulatorische Mut loszulassen, zahlt sich jetzt aus.

Ein anderes Bild ergibt sich für die europäische Konkurrenz. Europäischen Datenzentren verfügen lediglich über ein kumuliertes Datenvolumen von 17,5 Gigawatt, oder 15 Prozent des globalen Marktes. Unter den Europäern nimmt Deutschland mit 529 Datacentern die führende Position ein, gefolgt vom Vereinigten Königreich mit 523. Trotz einer Wachstumsrate von neun Prozent reißt die Kapazitätslücke zu den USA weiter auf. Wir stehen vor einem der dynamischsten Märkte der Wirtschaftsgeschichte.

Regulatorische Hürden wirken hier wie Vollbremsungen, wenn Konkurrenzstandorte vor einem offenen Horizont stehen und sich frei entfalten können.

Man sollte keine allzu üppige Ernte erwarten, wenn man vor der Aussaat den Ackerboden zu einem großen Teil versiegelt oder das Saatgut limitiert. Genau das ist es, was die Europäische Union im Falle der Datenökonomie betreibt. Die Regulierungsweltmeister aus Brüssel haben alles Erdenkliche dafür getan, dass die Infrastruktur der Ökonomie der Zukunft, die auf effiziente und skalierte Dateninfrastruktur aufsetzt, zunächst einmal andernorts, vor allen Dingen in den USA, ihre Zukunft sucht.

Während die USA und China mit Hochdruck die digitale Infrastruktur der Zukunft ins Werk setzen, diskutiert Europa über Begrünungspflichten und Emissionsziele für seine Rechenzentren. Man hat in Brüssel offenbar die geopolitische Bedeutung und den wettbewerbsintensiven Charakter dieses Sektors nicht vollständig erfasst.

Im Falle der EU waren die Regulatoren wieder einmal schneller, als der Markt überhaupt ein relevantes regulierbares Angebot schaffen konnte. Mit Rahmengesetzen wie dem Digital Services Act (DSA) oder dem Digital Markets Act (DMA) erweckt Brüssel den Eindruck, das dynamische Wachstum der amerikanischen Konkurrenz hemmen zu wollen, anstatt selber mit investitionsfreundlicher Regulierung in die Offensive zu gehen.

Denn, seien wir ehrlich, Verbraucherschutz und Datensicherheit sind für Brüsseler Funktionäre nicht einmal zweitrangige Faktoren innerhalb ihrer Handlungsmatrix. In Wahrheit hat man sich längst dem technologischen Rückstand eingestanden und setzt nun auf die regulatorische Bremse.

Ob sich die amerikanischen Technologieriesen Amazon, Microsoft, Meta, Google oder X von der feindseligen Haltung Brüssels beeindrucken lassen, ist eher fraglich. Sie wissen mit US-Präsident Trump auch die Politik auf ihrer Seite. Und die hatte bereits angekündigt, bei übertrieben invasivem Verhalten der Europäer ihrerseits in Brüssel zu intervenieren.

Statt der Wirtschaft den Raum zu geben, Kapazitäten zu schaffen, schnürt Brüssel kleinteilige Regelpäckchen, die wie Blei auf dem Markt lasten. Die überarbeitete EU-Energieeffizienzrichtlinie (EED) verpflichtet ab Betreiber größerer Rechenzentren (ab 500 kW) seit dem vergangenen Jahr zu umfassenden Nachhaltigkeitsberichten. Archiviert werden Daten zum Stromverbrauch, der Anteil erneuerbarer Energien, Wasserbedarf, Abwärmenutzung, Begrünung – die bürokratische Regelungswut fächert sich auf groteske Weise ausgerechnet in einer Branche auf, die einmal zum Effizienzmotor der Wirtschaft aufsteigen soll.

Das Ergebnis der fleißigen Brüsseler Regulierungsarbeit kann sich aus amerikanischer Sicht durchaus sehen lassen: US-Anbieter dominieren heute 80 Prozent des europäischen Cloudmarktes. Auch technologisch hinkt Europa hinterher: Neue Chancen wie Edge-Computing, ARM-basierte Server oder modulare Mini-Rechenzentren bleiben weitgehend ungenutzt.

Hintergrund des Bürokratensturms ist, wie sollte es anders sein, die eminente EU-Klimastrategie: Bis 2030 will man den CO₂-Ausstoß der EU-Wirtschaft um 55 Prozent reduzieren, bis 2050 dann das Ziel der Klimaneutralität erreichen. EU-Europa erklärt die Zukunftsinfrastruktur der Ökonomie faktisch zu einem Emissionsproblem.

Dabei ist gerade dieser Bereich der fundamentalen Infrastruktur auf Energie angewiesen – sehr viel Energie. Ein einziges KI-Modell kann Millionen Kilowattstunden verbrauchen. Wer hier mithalten will, braucht Strom, Fläche, politische Planungssicherheit – und Infrastruktur. Doch Europa – allen voran Deutschland – hat sich mit dem Green Deal und dem Atomausstieg faktisch aus dem Rennen verabschiedet.

Rechenzentren erfüllen neben ihrer enormen ökonomischen Bedeutung auch eine wachsende geopolitische Funktion. Wer sie kontrolliert, herrscht gewissermaßen über die Datenflüsse, setzt Standards in der digitalen Kommunikation und dominiert industrielle Prozesse. In hybriden Konflikten werden sie zu Zielen von strategischer Bedeutung.

Europas technologische Abhängigkeit von den USA und China wächst. Sicherheitsrisiken und die wachsende Anfälligkeit für Cyberattacken machen Europa strukturell erpressbar – diese Gefahren lassen sich nicht aus der Welt regulieren.

Dass Berlin diesem Problemkomplex mit der Gründung eines neuen Ministeriums begegnet, bestätigt, was wir bereits ahnten: Die deutsche Politik ist entweder nicht willens oder nicht in der Lage, den regulatorischen Eifer Brüssels einzuhegen und die zweifellos existenten unternehmerischen Potenziale des Landes im Bereich der Datenökonomie zu entfesseln.

Die Gründung des Digitalministeriums ist ein Akt stiller Resignation, eine politische Routine der Hilflosigkeit, da die Welt außerhalb des Klimaparadieses Fakten schafft, während man selbst nicht mehr in der Lage ist, die bürokratischen Krallen einzufahren.

🚨Blaues Beben in Gelsenkirchen bei Kommunalwahlen NRW | NIUS Live am 15. September 2025

🚨Blaues Beben in Gelsenkirchen bei Kommunalwahlen NRW | NIUS Live am 15. September 2025