„Blutige und rechte Politik führt zu blutigen Patronen“, schreibt die Linksjugend Hannover auf ihrer Webseite über den Mord an dem konservativen Trump-Unterstützer Charlie Kirk. Und ZDF-Autor „Sixtus“ findet: „Wenn Faschisten sterben, jammern Demokraten nicht.“ Es ist was ins Rutschen geraten, auch in Deutschland.

Dass man sich über den Tod von Menschen grundsätzlich nicht freut, ist längst kein Konsens mehr. Als Angela Merkel im Jahr 2011 in ihrer Stellungnahme zum Tod von Al-Qaida-Chef Osama bin Laden auf Nachfrage sagte: „Ich freue mich darüber, dass es gelungen ist, bin Laden zu töten“, entspann sich eine heftige Debatte. Die Kirchen kritisierten die Wortwahl, Regierungssprecher Steffen Seibert versuchte nachträglich zu erklären, dass die Freude vor allem die Tatsache betreffe, dass von bin Laden keine Gefahr für andere Menschen mehr ausgehe.

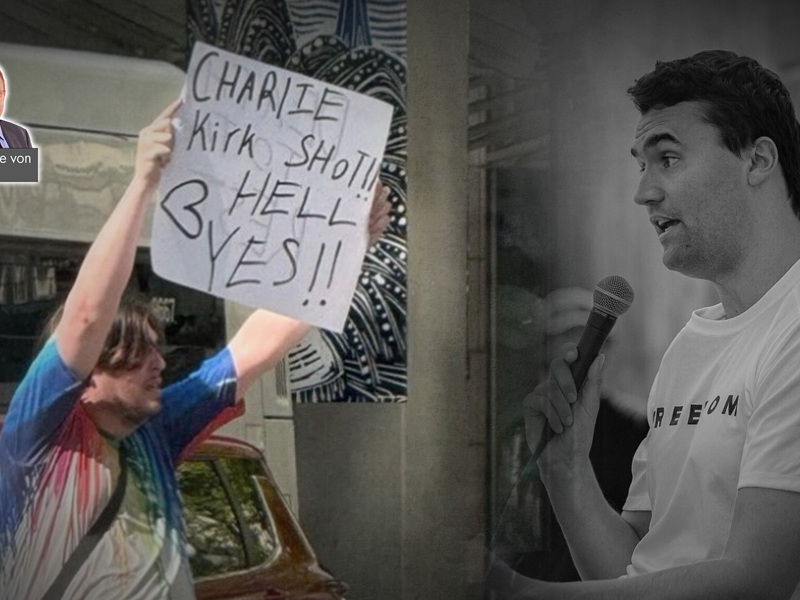

Glaubte an die Kraft des besseren Arguments: Der 31-jährige Charlie Kirk.

Wenn heute das Massaker an mehr als eintausend Juden am 7. Oktober 2023 auf Berlins Straßen gefeiert wird oder der Trump-Unterstützer Charlie Kirk ermordet wird, winkt eine moralisch ermattete Gesellschaft fast schon kollektiv ab. Ja, es ist geschmacklos, aber … – und schon das „aber“ trägt den Keim der Rechtfertigung von Mord und Blutrausch in sich. Mord ist längst kein Tabu mehr, wenn es denn die vermeintlich Richtigen trifft.

Wer sich auf diese Denke, auf diese Logik einlässt, geht im Geiste die ersten Schritte in Richtung Todesstrafe. Wo das menschliche Leben nicht per se und ohne Einschränkung als Wert gesehen wird, wo man die Menschenwürde zweckdienlich abstuft nach pragmatischen Gesichtspunkten (z. B. mit Blick auf Abtreibung) oder nach (politischer) Sympathie, kommt man zwingend auf eine ethische Rutschbahn, die bergab führt und am konsequenten Ende den gezielten Tod bei Vorliegen hinreichender Voraussetzungen (jenseits von Notwehr) für akzeptabel hält.

Wer den Wert oder Unwert eines Lebens nach politischen oder anderen Kriterien zu wägen beginnt, ist in breiter Gesellschaft sorgloser Zeitgenossen, redet aber einem Menschenbild das Wort, bei dem man selbst schnell im Auge anderer zum Todeskandidaten werden kann.

Unmittelbar nach dem Attentat: Trauer auf dem Campus.

Ideengeschichtlich fußt das Tabu, sich nicht über den Tod anderer zu freuen, auf der christlichen Vorstellung von der „Ebenbildlichkeit“ des Menschen: Wenn Gott den Menschen nach seinem Bilde geschaffen hat, wohnt jedem Menschen Göttliches inne, das in letzter Instanz von Menschen nicht angetastet werden darf. Die Idee der unantastbaren und damit auch unverwirkbaren Menschenwürde (Art. 1 GG) fußt auf dieser Vorstellung und soll den alttestamentlichen Rache-Grundsatz (Auge um Auge, Zahn um Zahn) durchbrechen und überwinden. Dass es selbst Christen dieses Ideal der Großherzigkeit nicht immer gelingt, dass Christen für die Todesstrafe votieren, nimmt dem ethischen Anspruch dieses Menschenbildes nichts von seiner humanen Wucht.

In den mehr und mehr polarisierten Debatten des deutschen und internationalen Kulturkampfes kommt aber noch etwas anderes hinzu: In dem Maße, in dem konservative, migrationskritische Denkansätze oder das Beharren auf nationaler, ethnischer Identität umgehend von links als Vorstufen „faschistischer“ oder gar „nationalsozialistischer“ Ideologie hochgerechnet werden, wird suggeriert, dass ausnahmslos jedes Mittel der Gegenwehr berechtigt sei. Wer inflationär mit dem Begriff „Nazi“ oder „Faschist“ operiert, legitimiert völlig irre Gewaltfantasien durch das haltlose Beschwören eines neuen Holocaust oder anderer rassistischer Exzesse.

Der Kernkonflikt, der zu den immer tieferen Gräben zwischen den politischen Lagern führt, besteht in der Verweigerung von Kommunikation. Die linke These, dass man bestimmten Meinungen oder Menschen „keine Bühne bieten“ dürfe, geht davon aus, dass Mehrheiten dumm und verführbar, mithin für freiheitliche Demokratie gar nicht tauglich seien. Noch viel schlimmer ist allerdings die daraus erwachsende intellektuelle Selbstisolation, durch Sprachverweigerung die Wahrnehmungswelt des anderen Lagers gar nicht mehr verstehen zu können und zu wollen.

Am Tag seiner Ermordung trug Kirk ein T-Shirt mit dem Schriftzug „Freedom“.

Der Mensch wird nicht mehr als Mitmensch, sondern als eine Art toxischer Feind gesehen, der aus der Gemeinschaft ausgestoßen, ausgesondert und zumindest mundtot gemacht werden muss, um ihm die Chance zu nehmen, Gefolgschaft zu gewinnen. Dieser autoritäre Ansatz führt fast schon selbstverständlich dazu, dass man mit Erleichterung oder gar Freude auf den Tod von Andersdenkenden reagiert. Der humane Konsens, zumindest im Kern der gleichen Gattung anzugehören, Mitmensch des politischen Gegners zu sein, wird aufgegeben.

Eine gute Entwicklung ist das gewiss nicht. Eher eine düstere.

Lesen Sie auch:Mord an Charlie Kirk: Die Gewalt, die uns zum Schweigen bringen soll

🚨Charlie Kirk, konservativer Held der Meinungsfreiheit, bei Attentat getötet| NIUS Live 11. Sept. 25

🚨Charlie Kirk, konservativer Held der Meinungsfreiheit, bei Attentat getötet| NIUS Live 11. Sept. 25