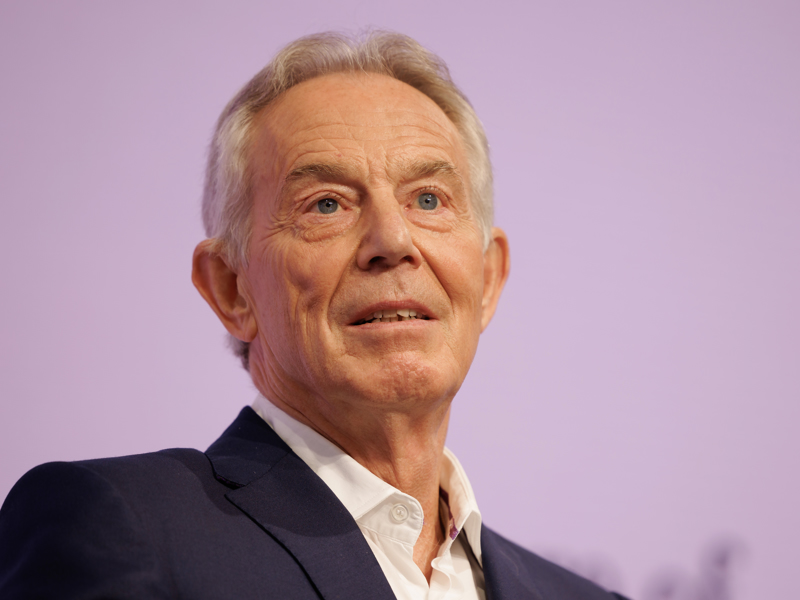

Tony Blair war von 1997 bis 2007 Premierminister von Großbritannien und noch länger Vorsitzender der sozialdemokratischen Labour-Partei auf der Insel. Nun wirbt der Ex-Briten-Premier für eine Umkehr in der Klimapolitik.

NIUS präsentiert das auf Deutsch übersetzte Vorwort seiner Publikation „Das Klima-Paradoxon: Warum wir beim Klimaschutz neu ansetzen müssen“:

Die Menschen wissen, dass die aktuelle Debatte über den Klimawandel von Irrationalität durchzogen ist. Zwar akzeptieren die meisten, dass der Klimawandel real ist und durch menschliches Handeln verursacht wird – aber sie wenden sich von der Klimapolitik ab, weil sie die vorgeschlagenen Lösungen für nicht durchdacht halten.

Klima-Aktivistinnen Greta Thunberg und Luisa Neubauer (r) bei einem Streik in Berlin. Die meisten Menschen spüren längst, dass die Debatte über den Klimawandel von Irrationalität durchzogen ist.

In den Industrieländern entsteht das Gefühl, man solle finanzielle Opfer bringen und den Lebensstil ändern, obwohl klar ist, dass der Einfluss auf die globalen Emissionen gering ist. Unabhängig von der historischen Verantwortung der entwickelten Welt erkennen selbst Laien, dass künftig vor allem die Entwicklungsländer die Hauptverursacher von Emissionen sein werden.

In der Entwicklungswelt wiederum wächst der Unmut darüber, dass notwendige Investitionen in ihre Energieversorgung verweigert werden, weil diese nicht „grün“ genug sei. Sie sehen – zu Recht – ihr Entwicklungsrecht verletzt, und empfinden es als unangebracht, dass diejenigen, die sich mit fossilen Energien entwickelt haben, ihnen vorschreiben wollen, wie sie es anders tun sollen.

Es gab eine Phase – insbesondere nach dem Pariser Abkommen 2015 –, in der die globale Klimapolitik wie ein Aufbruch wirkte. Doch dieser Schwung wurde – verstärkt durch externe Schocks wie Covid und den Ukrainekrieg – von einer Gegenbewegung abgebremst, die die gesamte Agenda ins Wanken bringt.

Aktivisten haben das Thema Klimawandel in die politische Mitte getragen. Das hat bedeutende Fortschritte gebracht – bei erneuerbaren Energien, bei der Energieeffizienz und beim politischen Engagement vieler Staaten.

Doch angesichts des globalen Wachstums und der Entwicklungsdynamik reichen die bestehenden Maßnahmen nicht aus – schlimmer noch: Sie treiben die Debatte in eine Richtung, in der unrealistische Forderungen dominieren, die sich politisch nicht umsetzen lassen.

Die Bewegung braucht jetzt eine breite öffentliche Unterstützung – erreichbar nur durch den Übergang von Protest zu pragmatischer Politik. Viele politische Führungskräfte wissen längst, dass der derzeitige Kurs nicht funktioniert. Aber sie haben Angst, es auszusprechen. Dabei darf man nicht schweigen – es gilt, eine neue Koalition zu bilden: enttäuschte Aktivisten, technologische Expertinnen und politisch handlungsbereite Entscheidungsträger.

Hier einige Fakten, die dem derzeitigen politischen Kurs widersprechen:

Trotz eines enormen Ausbaus erneuerbarer Energien in den letzten 15 Jahren und trotz des rasanten Wachstums von Elektroautos – beides maßgeblich durch China vorangetrieben – steigen Produktion und Nachfrage nach fossilen Energieträgern weiter und werden laut Prognosen bis 2030 weiter steigen. 2024 etwa begann China mit dem Bau von Kohlekraftwerken mit einer Kapazität von 95 Gigawatt – fast so viel wie der gesamte Kohleausstoß Europas. Indien erreichte im selben Jahr erstmals eine Jahresproduktion von einer Milliarde Tonnen Kohle.

Der Flugverkehr wird sich in den nächsten 20 Jahren voraussichtlich verdoppeln.

Bis 2050 wird der Urbanisierungstrend einen Anstieg der Stahlnachfrage um 40 % und der Zementnachfrage um 50 % verursachen – beides unverzichtbare, aber CO₂-intensive Materialien.

Afrika verursacht derzeit nur rund 4 % der weltweiten Emissionen – aber in den nächsten 30 Jahren wird sich die Bevölkerung verdoppeln, was mit einem massiv steigenden Energie- und Ressourcenbedarf einhergeht.

Und obwohl Maßnahmen des Westens weiter notwendig sind, werden 2030 rund zwei Drittel der weltweiten Emissionen aus China, Indien und Südostasien stammen. Gleichzeitig sind die Finanzströme für erneuerbare Energien in Entwicklungsländern zuletzt gesunken, nicht gestiegen.

Das sind unbequeme Fakten. Sie zeigen: Eine Strategie, die auf einen kurzfristigen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen oder auf Konsumverzicht setzt, ist zum Scheitern verurteilt.

Kohlekraftwerke in der chinesischen Provinz Gansu.

Dabei ist klar, wohin diese Argumentation führt.

Diese Fakten leugnen nicht die unbequeme Wahrheit, dass der Klimawandel real ist und uns schadet – und dass er eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit darstellt.

Sie bedeuten auch nicht, dass wir den Ausbau erneuerbarer Energien stoppen sollten – im Gegenteil: Sie sind notwendig und wirtschaftlich sinnvoll.

Aber wir müssen unseren Fokus verändern – wir müssen neue Technologien marktfähig machen. Denn ohne bezahlbare Alternativen wird sich die Welt weiterhin für die billigste Lösung entscheiden. Das betrifft etwa Kernfusion, nachhaltigen Flugtreibstoff, „grünen“ Stahl oder emissionsarmen Zement.

Kohlenstoffabscheidung – direkt aus der Luft oder an der Quelle – muss im Zentrum der Strategie stehen. Technologisch ist das möglich, wirtschaftlich bisher nicht. Doch durch gezielte politische Maßnahmen, Finanzierung und Innovation kann sich das ändern. Der reflexhafte Widerstand gegen diese Technologie zugunsten eines „reinen“ Ausstiegs aus fossilen Energien ist völlig fehlgeleitet.

Naturbasierte Lösungen – vor allem Aufforstung – sind der einfachste Weg, CO2 zu binden. Aber es fehlt ein klarer Plan, wie man sie fördert und finanziert. (Zudem sind sie kein dauerhafter Schutz: Überschwemmungen, Brände und Schädlinge, verstärkt durch den Klimawandel, können Wälder von CO₂-Senken zu CO2-Quellen machen.)

Kernenergie wird ein unverzichtbarer Teil der Lösung sein. Die Gleichsetzung mit Atomwaffen und die daraus resultierende irrationale Angst – verstärkt durch übertriebene Kampagnen – haben seit den 1980er-Jahren dazu geführt, dass viele Länder sich abgewendet haben. Ein schwerer politischer Fehler. Die neue Generation kleiner modularer Reaktoren gibt Hoffnung – muss aber aktiv in die Energiepolitik integriert werden.

Auch Künstliche Intelligenz kann durch Optimierung der Energieeffizienz und Netzsteuerung große Fortschritte bringen – wird aber auf Klimakonferenzen kaum erwähnt.

Kernenergie wird ein unverzichtbarer Teil der Lösung sein.

Planungsrechtliche Hürden bremsen den Ausbau sauberer Energie massiv. Doch statt die Verfahren zu vereinfachen, wird lieber versucht, Menschen für ihren Konsum zu beschämen – mit wenig Effekt.

Auch Stiftungen und Spenden könnten viel bewirken. Doch oft fließen die Mittel in symbolische grüne Projekte, die wenig verändern, statt in echte technologische Innovationen.

Wir müssen die Finanzierung von Klimaschutz viel stärker in den Vordergrund rücken – etwa durch politische Rahmenbedingungen, die Investitionen in bewährte erneuerbare Technologien ermöglichen. Der Emissionshandel kann dabei helfen, hat sein Potenzial aber noch nicht entfaltet. Angesichts der weltweit verfügbaren Finanzexpertise sollte es möglich sein, ein funktionierendes System zu schaffen.

Auch die Anpassung an den Klimawandel muss endlich Priorität bekommen. Viele Auswirkungen sind bereits nicht mehr umkehrbar und lassen sich in der verbleibenden Zeit nicht verhindern. Aber Anpassung wurde bislang vernachlässigt, weil sie als Eingeständnis gilt, dass der Klimawandel nicht vollständig aufzuhalten ist.

Damit zur politischen Dimension: Viele Verantwortungsträger wissen, dass die Debatte irrational geworden ist. Doch sie haben Angst, es zu sagen – aus Furcht, als „Klimaleugner“ abgestempelt zu werden. Wie so oft: Wenn vernünftige Stimmen schweigen, bleibt das Feld jenen überlassen, die mit Maximalforderungen die öffentliche Unterstützung verspielen.

Erneuerbare Energien werden auch zukünftig notwendig sein.

Besonders deutlich wird das auf den COP-Gipfeln. Dort wird tagelang über Begriffe wie „Beendigung“, „Ausstieg“ oder „Reduzierung“ fossiler Energien gestritten. Man behauptet, das 1,5-Grad-Ziel sei noch erreichbar. Man diskutiert über Verantwortlichkeiten und Entschädigungen – in einem Format, das kaum die Kraft hat, wirkliche Veränderungen anzustoßen.

Viele politische Führer – ob man ihnen zustimmt oder nicht – sind im Grunde anständig und wollen das Richtige tun. Doch die COPs sind für viele von ihnen unangenehm geworden. Sie würden die Debatte gern versachlichen – doch kaum einer traut sich, den ersten Schritt zu machen.

Fest steht: Die COPs allein werden nicht die nötige Geschwindigkeit bringen. Diese großen Treffen aller Nationen haben ihren Platz – aber vermutlich nicht jährlich. Entscheidend sind die großen Länder und ihre politischen Entscheidungen zu Technologie und Finanzierung. Nur sie können den Unterschied machen zwischen hehren Zielen und echter Umsetzung.

Was fehlt, ist ein verlässlicher Prozess, in dem die wenigen Staaten, die wirklich etwas bewegen können, gemeinsam an komplexen Lösungen arbeiten. Wenn die COPs bisher den globalen Ehrgeiz gefördert haben, brauchen wir jetzt ein Verfahren, das globale Lösungen liefert. Eine neue, kooperative Initiative zu technologischen Innovationen – mit Fokus auf alternative Energien und CO₂-Abscheidung – könnte der entscheidende nächste Schritt sein. Es geht um Finanzierung, Umsetzung und Forschung.

Dieses Papier soll die Debatte nicht abwürgen – sondern neu ausrichten. Nicht, weil der Klimaschutz weniger dringlich wäre, sondern weil wir eine neue Strategie brauchen. Lösungen, die dem Ausmaß der Herausforderung gerecht werden – und eine Politik, die sie auch umsetzt. Beides ist längst überfällig.“

Mehr NIUS: Klimapanik mit Methode: Warum sich Europa stärker erwärmt als der Rest der Welt

PUTINS KRIEG IN DER UKRAINE: Merz und Selenskyj - Klare Ansage an Trump und Putin | WELT LIVESTREAM

PUTINS KRIEG IN DER UKRAINE: Merz und Selenskyj - Klare Ansage an Trump und Putin | WELT LIVESTREAM