Zwar geben sich SPD, Grüne und Linkspartei fest entschlossen, einen Verbotsantrag gegen die AfD in Karlsruhe einzureichen. Die SPD fasste auf ihrem vergangenen Parteitag einen entsprechenden Beschluss, die Führung der Grünen forderte die Einrichtung einer „Bund-Länder-Arbeitsgruppe“, um eine Verbotsklage vorzubereiten. Allerdings existiert – jedenfalls bis jetzt – dafür keine Mehrheit im Bundestag. Und selbst wenn: Im Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht bräuchte es mindestens eine Abstimmung von fünf zu drei im 2. Senat, um die Partei tatsächlich aus der politischen Arena zu verbannen. Dafür gibt es keine Garantie.

Das bisher vom Verfassungsschutz zusammengetragene Material erweist sich außerdem als extrem dünn. Dazu hängt noch die Wahl von zwei SPD-Verfassungsgerichtskandidaten wegen des heftigen Widerstands von Unionsabgeordneten in der Luft. Scheitert das Verbotsverfahren, dann bekäme die AfD gewissermaßen den höchstrichterlichen Prüfungsstempel: nicht verfassungswidrig. Angesichts dieses Risikos versucht die etablierte Politik zusammen mit der Verwaltung – und demnächst möglicherweise auch der Justiz – die Partei von Weidel und Chrupalla auf einem anderen Weg kleinzubekommen. Die Aktion aus vielen kleinen Einzelschritten läuft auf ein kleines Parteiverbot hinaus.

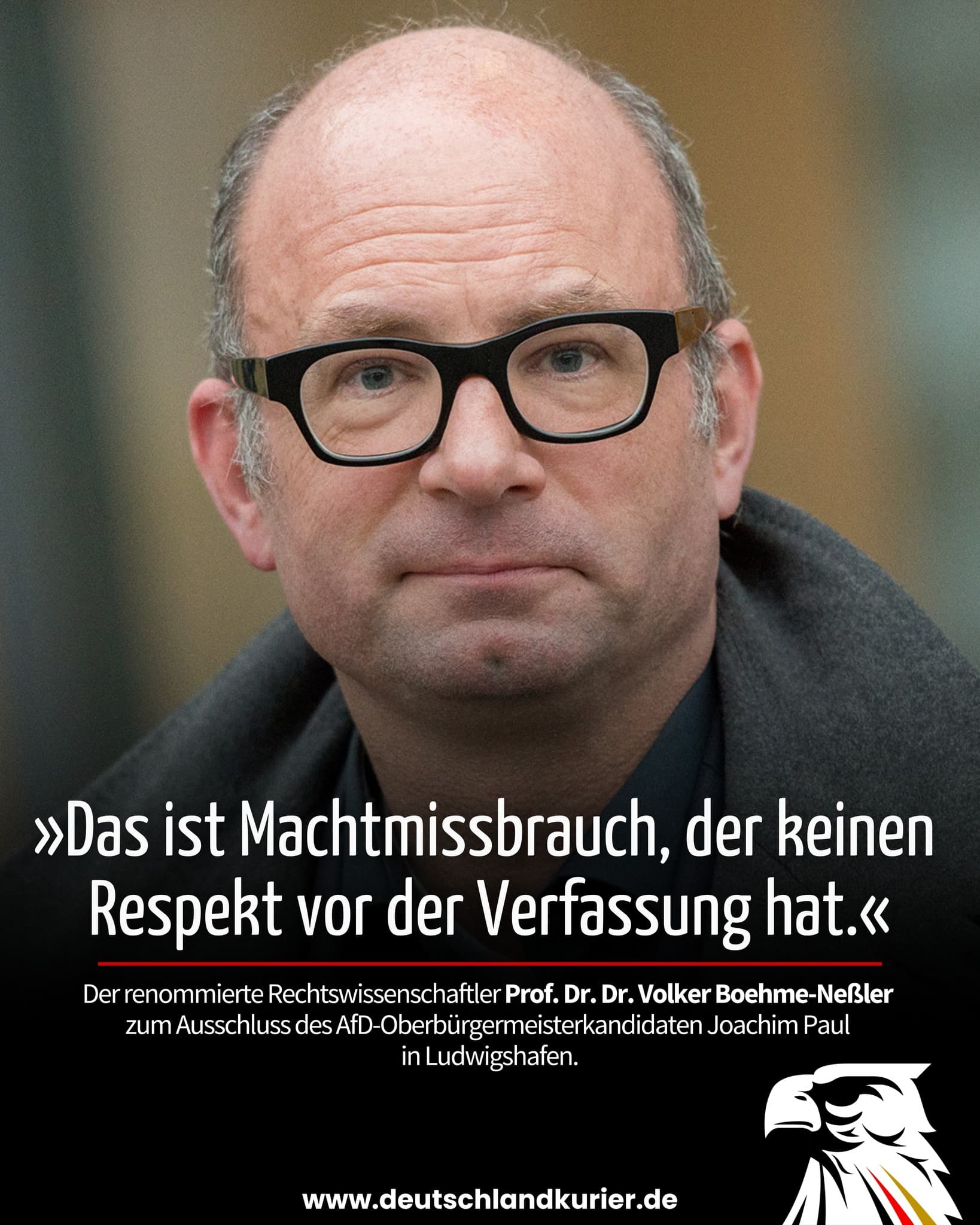

Formal stützt sich der Ausschluss darauf, dass es sich bei kommunalen Amtsträgern um Wahlbeamte handelt. Anders als bei Parlamentskandidaten kann hier eine mangelnde Treue zum Grundgesetz zum Entzug des passiven Wahlrechts führen – allerdings nur unter sehr hohen Voraussetzungen. Ob sie für Paul zutreffen, kann bezweifelt werden. Anfang 2025 kandidierte der Politiker bei der Landratswahl im Rhein-Pfalz-Kreis. Damals ergaben sich kein Probleme mit seiner Wahlzulassung.

Den Anstoß zur Überprüfung ihres politischen Konkurrenten gab die Oberbürgermeisterin von Ludwigshafen Jutta Steinruck (parteilos), die sich schriftlich an die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier und das Innenministerium wandte und eine Einschätzung der Verfassungstreue von Joachim Paul verlangte. Der rheinland-pfälzische Verfassungsschutz lieferte außerordentlich vages Material, das dem Wahlausschuss trotzdem ausreichte. Unter anderem, so der Nachrichtendienst, habe es in Pauls Wahlkreisbüro „Quartier Kirschstein“ in Koblenz Veranstaltungen der „Neuen Rechten“ gegeben, einmal mit einem Auftritt des österreichischen Identitären Martin Sellner. Außerdem habe sich Paul im Wahlkampf bei einer Tour durch Ludwigshafen von einem Kamerateam des Magazins „Compact“ begleiten lassen. Etwaige verfassungswidrige Äußerungen von Paul selbst listete der Verfassungsschutz offenbar nicht auf.

Der vorerst ausgeschaltete AfD-Bewerber hätte durchaus gute Aussichten, bei der Wahl weit vorn zu landen. Bei der letzten Bundestagswahl verschoben sich die Gewichte in der Chemiestadt am Rhein deutlich zugunsten der blauen Partei. Die SPD verlor damals 10,8 Prozentpunkte im Vergleich zu 2021, die Grünen 3,3 Prozentpunkte – die AfD legte um 11,7 Prozentpunkte zu, und eroberte mit einem Stimmanteil von 24,4 Prozent Platz eins, knapp vor der CDU mit 24,1 Prozent.

Eine vergleichbare Handhabe gegen unliebsame Parlamentskandidaten existiert bisher nicht. Aber genau das wollen Union und SPD laut Koalitionsvertrag ändern. Die entsprechende Passage sieht vor, den schon jetzt sehr weitgehenden Volksverhetzungs-Paragrafen 130 StGB nochmals zu verschärfen – und in einer dann völlig neuen Gesetzeskonstruktion mit dem passiven Wahlrecht zu verknüpfen. Bei „mehreren“ Verurteilungen – demnach würden schon zwei genügen – dürfte nach den Koalitionsplänen der Betreffende dann für gar kein öffentliches Amt mehr kandidieren.

Die Praxis, bestimmte Kandidaten von der Wahl auszuschließen, gibt es mittlerweile in mehreren Ländern. In Frankreich traf sie nach einem Gerichtsurteil die Chefin von Rassemblement National Marine le Pen, in Brasilien den Oppositionsführer Jair Bolsonaro, der kürzlich auch unter Hausarrest gestellt wurde, in Rumänien den Präsidentschaftskandidaten Calin Georgescu – während ihre jeweiligen Parteien legal blieben.

Zum kleinen Parteiverbot gehört auch der Versuch, der AfD beziehungsweise ihrem Umfeld staatliche Gelder vorzuenthalten, die ihre Konkurrenten sich genehmigen. Der AfD-nahen Desiderus-Erasmus-Stiftung stünde spätestens nach ihrem dritten Einzug der AfD in den Bundestag im Februar 2025 eine Förderung zu, wie sie die anderen an Parteien angelehnten Stiftungen einschließlich der linkspartei-nahen Rosa-Luxemburg-Stiftung in insgesamt dreistelliger Millionenhöhe pro Jahr empfangen. Bis jetzt erhält die Erasmus-Stiftung allerdings keinen Cent. In einem Urteil von 2023 entschied das Bundesverfassungsgericht auf eine Klage der AfD, die Stiftungsgelder dürften von den Fraktionen nicht mehr wie bisher faktisch freihändig verteilt werden, sondern in Zukunft nur auf Grundlage eines Gesetzes. Damit lässt dich die schwarz-rote Koalition offenbar Zeit. Ein Gesetz lässt sich außerdem leicht so formulieren, dass die AfD-nahe Stiftung außen vor bleibt. Familienministerin Karin Prien (CDU) brachte nach der Einstufung der AfD als „gesichert rechtsextrem“ zusätzlich die Idee in die Debatte, die Partei von der Wahlkampfkostenrückerstattung abzuschneiden.

Verfassungsrichterstellen besetzt der Bundestag nach der 2018 beschlossenen, aber politisch längst überholten Proporzformel 3-3-1-1: jeweils drei Kandidaten für Karlsruhe darf die Union vorschlagen, drei die mittlerweile deutlich geschwächte SPD, einen Bewerber nominieren die Grünen, einen durfte die FDP aufstellen, die allerdings dem Bundestag nicht mehr angehört. Die AfD, die immerhin für ein Fünftel und in Umfragen neuerdings für ein Viertel der Wähler steht, verfügt über keinerlei Vorschlagsrecht. Die anderen Fraktionen hegen nicht die Absicht, daran etwas zu ändern.

Das kleine Verbot liefe also darauf hinaus, die Partei zwar in einem formell legalen Status zu belassen, ihr aber nach und nach systematisch die politischen Wirkungsmöglichkeiten zu beschneiden: durch Nichtzulassung ihrer Kandidaten, Geldentzug und die Verweigerung parlamentarischer Rechte.

Dafür gibt es schon einen Vorbildstaat: Brasilien.