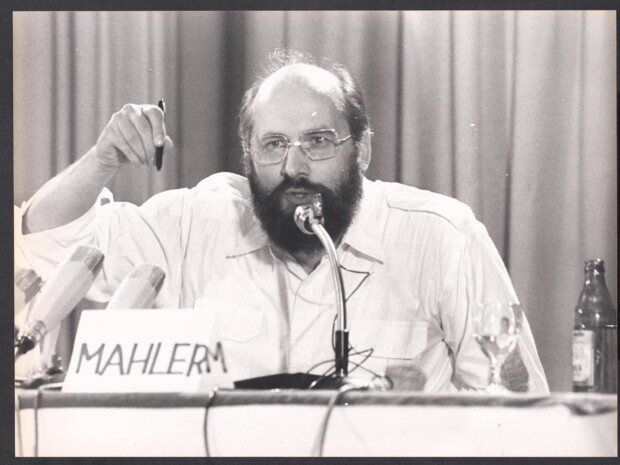

Die Biografie Horst Mahlers gilt den meisten, die sich mit ihm beschäftigten, als Geschichte des größten denkbaren Bruchs. Sein Weg vom Mitgründer der RAF und verurteilten Linksterroristen zum NPD-Mitglied und verurteilten Holocaustleugner ähnelte zwar der Biografie anderer Generationsgefährten, etwa der von Bernd Rabehl, der es vom SDS-Aktivisten zum Bundespräsidentenkandidaten von NPD und DVU brachte. Aber niemand maß die Extreme in beiden Richtungen so weit und bis zur Selbstzerstörung aus wie der Mahler, der am Sonntag im Alter von 89 Jahren in Berlin starb.

Die Geschichte seines Lebens über den ideologischen Graben hinweg verstellt den Blick auf die Kontinuität. Sein Verhältnis zur Welt definierte er schon mit Anfang dreißig, um es dann bis zu seinem Tod nicht mehr zu ändern. Er wollte zu allen Zeiten ganz außen stehen, weil er meinte, die Gesellschaft von dieser Position aus am besten zu überblicken. Dieses feste, eisern durchgehaltene Muster führt zu der Frage, ob in seinem Leben überhaupt ein politischer Bruch stattfand. Er selbst sah das nicht so. Dreierlei zieht sich durch seine Biografie, die er als konsequenten Kurs wahrnahm: Gerichte, Gefängnis, Antisemitismus.

Der 1936 im niederschlesischen Haynau geborene Mahler wuchs in einer bürgerlichen Familie auf; beide Eltern bekannten sich zum Nationalsozialismus, sein Onkel Reinhold Nixdorf gehörte zu den führenden Kadern der SA in Niederschlesien. Dass SS-Mitglieder im Zuge der Säuberung nach dem vorgeblichen „Röhm-Putsch“ 1934 erschossen wurden, tat der Gesinnung von Mahlers Eltern keinen Abbruch.

Nach Kriegsende ließ sich die Familie in der Ostzone nieder, wo der junge Horst Mahler 1949 zum ersten Mal in eine politische Organisation eintrat: in die schon damals kommunistisch dominierte Freie Deutsche Jugend, kurz FDJ, die Jugendorganisation der SED. Eine Existenz ohne Politik gab es für ihn seitdem nicht mehr. Darin lag vermutlich auch ein großes Bedürfnis nach Halt in einer Gemeinschaft, die vor allem fest gefügt sein sollte, idealerweise durch innere Militanz und Druck von außen. Wie tief ihn im Alter von 13 Jahren der Suizid seines Vaters traf, dokumentierte er 1954 in seinem Lebenslauf, mit dem er sich, dann schon im Westberlin, für ein Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes bewarb: „Über Nacht rückte alles, was ich einst für selbstverständlich hielt, in unerreichbare Ferne.“

In dem Prozess gegen Andreas Baader und Gudrun Ensslin 1968 gehörte der junge Jurist Mahler zusammen mit Otto Schily, Rupert von Plottnitz und anderen zu der Anwaltsgruppe, die sich als Verteidigerkollektiv verstand und es vom ersten Tag darauf anlegte, das Verfahren zum Platzen zu bringen, allerdings ohne Erfolg. Im Frühjahr 1969 gründete Mahler zusammen mit Klaus Eschen, Ulrich Preuß und Hans-Christian Ströbele ein „Sozialistisches Anwaltskollektiv“. Ströbele gehörte zu den Mitgründern der Grünen, Eschen stieg etliche Jahre später mit SPD-Unterstützung zum Verfassungsrichter in Berlin auf. Mahler gründete mit Baader, Ensslin und Ulrike Meinhof die RAF. Der Besprechungstisch des Anwaltskollektivs, an dem gut dreißig Personen Platz fanden, entwickelte sich übrigens zur linken Reliquie: Er wanderte erst in die Kommune 1, später diente er in der Frühzeit der taz als Redaktionstisch, bevor er irgendwann als Brennholz endete.

Nach seiner Beteilung an Banküberfällen und der gewaltsamen Befreiung von Andreas Baader 1970 begab sich Horst Mahler via Beirut in ein Ausbildungslager der palästinensischen Fatah im jordanischen Amman, um sich militärisch trainieren zu lassen. Hier traf er auch Baader und Ensslin wieder. Damit nahm er den gleichen Weg wie vor ihm der Kommune-1-Dieter Kunzelmann, der ebenfalls die Ausbildung in Amman durchlief, um den (gescheiterten) Bombenanschlag am 9. November 1969 auf das jüdische Gemeindehaus von Westberlin zu organisieren, mit dem er die Deutschen nach eigenen Worten von ihrem „Judenknax“ zu kurieren gedachte. Mahler bezeichnete das Kunzelmann-Attentat später als „Wendepunkt“ in seiner Biografie. Seitdem blieb die Ausrichtung gegen die Juden für ihn ein fixes Element, wobei er die Juden erst mit Israel verband, dann aber mehr und mehr als weltweit wirkende Kraft sah.

Nach seiner Rückkehr aus Jordanien stand er zwar nicht zum ersten Mal vor Gericht, aber erstmals wegen schwerwiegender Delikte – Bankraub und Gefangenbefreiung. Im Kriminalgericht Moabit, wo ihn sein Kollege Otto Schily verteidigte, erhielt er eine Haftstrafe von 14 Jahren. Der Kontakt zu Schily blieb auch in der Haft eng, der Anwalt brachte ihm unter anderem eine Hegel-Gesamtausgabe in die Zelle. Auf die Frage, ob er die Bände in der langen Zeit vollständig gelesen habe, antwortete er später: „Einiges, aber nicht alles.“

Seine Gefängnisjahre hätten früher enden können; 1975 lehnte es Mahler allerdings ab, sich gegen den von der Terrorbewegung 2. Juni entführten Peter Lorenz austauschen zu lassen. Nach der Strafverbüßung zu zwei Dritteln kam Mahler schließlich auf freien Fuß. Sieben Jahr später erstritt ihm der Anwalt und aufstrebende SPD-Politiker Gerhard Schröder die Wiederzulassung als Anwalt (1968 scheiterte der erste Versuch, Mahler die Zulassung zu entziehen). Alles in allem behandelte der Staat den linksextremen Mahler deutlich großzügiger als später den Rechtsextremisten.

Es folgte die einzige politische Pause in seinem Leben, zumindest, was öffentliche Auftritte und Zugehörigkeiten zu politischen Formationen betraf. Erst 1997 äußerte er sich wieder, und zwar in einem ausführlichen Gespräch mit der Zeit, in dem er den Wechsel des Vorzeichens ankündigte und gleichzeitig den unveränderlichen Kern seiner Ansichten betonte. Damals wie heute, sagte er, gehe es für eine Avantgarde darum, eine „tragfähige Ideologie“ zu finden, um „ihre Ansprüche, Meinungen und Glaubenssätze in extremen Formen ins Bild [zu] setzen.“ Nur wie und wo, danach tastete er offenbar noch: „Gegen das, was kaputtmacht, wird man sich zur Wehr setzen. Da gibt [es] verschiedene Tendenzen: Das kann rechts sein, das kann fortschrittlich sein, das kann spirituell sein.“

Schon bevor er im Jahr 2000 der NPD beitrat, war er Schritt für Schritt dem organisierten Rechtsextremismus näher gerückt. Dort fand er die Grundelemente seines Lebens wieder, die fest geschlossenen Reihen, Militanz, Antisemitismus – und das Bewusstsein, gegen den Rest der Gesellschaft zu stehen. Mitglied blieb er nur drei Jahre. In dem gescheiterten Verbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht 2002 trat er als Anwalt seiner Partei auf. Sein Prozessgegner hieß damals Bundesrepublik Deutschland, aber eigentlich stand auf der anderen Seite ein alter Bekannter, nämlich Otto Schily, dieses Mal im Amt des Bundesinnenministers. Das Parteileben zog Mahler nicht sonderlich an. Er passte auch mit seinem intellektuellen Habitus schlecht zu der Truppe von Udo Voigt. Eher interessierten ihn Vorträge, die er im „Brauen Haus“ in Jena hielt, einem eigentlich abbruchreifen, heruntergekommenen Gebäude, wo die NPD ein Parteibüro unterhielt, in dem aber auch Leute verkehrten, die später zum NSU und dessen Umfeld gehörten.

In der Zeit nach 2000 begann auch der Austausch des Autors mit Horst Mahler. Er schickte mir (und vermutlich auch vielen anderen Journalisten) lange Texte, gelegentlich telefonierten wir. Ich las seine Aufsätze tatsächlich (vermutlich im Gegensatz zu den meisten Kollegen), zum einen, weil zu meinen Themen als Focus-Korrespondent in Leipzig rechter wie linker Extremismus zählte, zum anderen, weil ich herausfinden wollte, wie sich eine durchaus intelligente und rational wirkende Figur derartig in eine Weltsicht mit wahnhaften Zügen verkapseln konnte. Gelegentlich telefonierten wir. Damals las ich einen Satz von ihm, der noch eine Rolle spielen sollte: Der Holocaust sei „der Aufstand des deutschen Geistes gegen den jüdischen Weltgeist des Geldes“ gewesen.

Nach seinem Austritt aus der NPD gründete er den „Verein zur Rehabilitierung der wegen Bestreitens des Holocausts verfolgten“, es begann eine Serie von Strafprozessen gegen ihn, wobei sich ein Zug an ihm zeigte, der sich schon damals andeutete, als er sich in seiner Linksaußenphase nicht gegen Lorenz austauschen lassen wollte: Er legte es unbedingt darauf an, vor Gericht und ins Gefängnis zu kommen. Ein langes Pamphlet zur Rechtfertigung des Nationalsozialismus und der Holocaustleugnung verschickte er 2007 ordentlich per Einschreiben an den Bürgermeister seines Wohnorts Ebersberg bei München, nach einem Prozess zeigte er vor laufenden Kameras vor dem Landgericht Cottbus den Hitlergruß, ebenfalls 2007 begrüßte er Michel Friedman, den er auf Einladung von Vanity Fair zum Streitgespräch traf, mit „Heil Hitler, Herr Friedman“. Litt er unter einer psychischen Störung? Nicht im klinischen Sinn. Vor dem Landgericht München II sagte er 2009: „Ich sitze hier, weil ich hier sitzen will.“ Er zwang den Staat auf seine Weise, ihn nicht zu ignorieren. Das Gericht in München verurteilte ihn schließlich wegen einer Vielzahl von Straftaten zu 12 Jahren Haft, die er im Gefängnis Brandenburg fast vollständig absaß.

Dort besuchte ich ihn 2014 für eine Recherche über mögliche Verbindungen zwischen NPD und NSU (wobei sich die These nicht erhärten ließ), und stellte ihm die Frage, die auf der Hand lag, nämlich, ob sein Satz „Ich sitze hier, weil ich hier sitzen will.“ immer noch gelte. Zum einen ja, antwortete er, in die Prozesse habe er sich schließlich bewusst begeben, und er bereue auch nichts. Andererseits sei die Haft für jemanden mit seiner Gesundheit schwer durchzustehen. Er litt schon damals an schwerer Diabetes. Die Recherchefrage klärte sich schnell. Möglicherweise, meinte er, seien Ralf Wohlleben und während ihrer Zeit im Untergrund auch Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt zu seinen Vorträgen ins „Braune Haus“ gekommen. Aber wenn, dann habe er sie nicht wahrgenommen. Er wirkte glaubwürdig, es lag ihm nicht, wie oben beschrieben, sich in irgendeiner Weise zu entlasten, aber auch nicht, Ereignisse zu erfinden. Im Übrigen, erklärte er, sehe er in den Morden des NSU einen grundsätzlich zu befürwortenden Kampf, „allerdings geführt mit den falschen Mitteln“.

Er zögerte einen Moment und sagte dann, er könne sich nicht erinnern, diesen Satz geschrieben zu haben. Er passte ganz offensichtlich nicht mehr in sein selbstgeschaffenes finales Bild. Aber die Unterhaltung kreiste für den Rest der zwei Stunden fast ausschließlich um sein Verständnis von Judentum – und um ihn selbst. Er umkreiste den Begriff Jude ähnlich wie ein Meteorit einen Planeten, der ihn nicht loslässt, andererseits aber auch auf einer festen Bahn hält. In diesem Dauerkreisen lagen für ihn durchaus parareligiöse Züge. Antisemitismus, erklärte er schon Jahre vorher, sei für ihn „ein untrügliches Zeichen eines intakten spirituellen Immunsystems“. Das manische Kreisen betraf ihn auch selbst.

Seine Mutter habe ihm einmal „unter Tränen gestanden“, dass ihre Familie jüdische Vorfahren habe und sie selbst vierteljüdisch sei. Genau das gleiche, in exakt der gleichen Formulierung – bis auf das „vierteljüdisch“ – erzählte er auch dem israelischen Journalisten Naftaly Gliksberg, der ihm in der Haft einen Besuch abstattete. Mahler wirkte nie wie ein Mensch, der mit sich selbst im Frieden lebte. Womöglich erklärt das seinen fast rastlosen Dauerkampf.

Zum Abschied schenkte ich ihm Hans Blumenbergs Buch „Schiffbruch mit Zuschauer“, das ich mir eigentlich als Lektüre für die Fahrt nach Brandenburg und zurück mitgenommen hatte. Er bedankte sich freundlich. Otto Schily, sagte er habe, bisher keinen Kontakt mit ihm aufgenommen. Er erwähnte es nicht direkt, aber es schien, als wäre der vier Jahre ältere frühere Weggefährte einer der wenigen, dessen Besuch er noch erwartete.

Nach zwei Unterschenkelamputationen blieb Mahler zunächst in Haft, da die Staatsanwaltschaft München der Ansicht war, er könnte auch im Gefängniskrankenhaus eine Palliativversorgung erhalten. Im Jahr 2020 kam er dann doch frei; einen letzten gegen ihn angestrengten Strafprozess stellte das Gericht München 2023 ein.

Horst Mahler hinterlässt kein bedeutendes Werk. Aber er verkörperte einen in Deutschland nicht seltenen Charakter: den des Unbedingten, der nur im Extremen existieren kann. An ihm lässt sich auch die Mentalitätsähnlichkeit, ja Zwillingshaftigkeit des spezifischen deutschen Links- und Rechtsextremismus nach 1945 mit seiner antisemitischen Verklammerung erzählen.

Das hebt ihn auf beiden Feldern unter den anderen heraus.

🚨Blaues Beben in Gelsenkirchen bei Kommunalwahlen NRW | NIUS Live am 15. September 2025

🚨Blaues Beben in Gelsenkirchen bei Kommunalwahlen NRW | NIUS Live am 15. September 2025