Am ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán wetzt sich die deutsche Mainstream-Presse regelmäßig die Klinge. Seine unerschütterliche Skepsis gegenüber der Bevormundung aus Brüssel, sein kompromissloser Kurs in der Migrationspolitik, das konsequente Festhalten am günstigen russischen Gas – all das hat ihn in offene Konfrontation mit der Linie Berlins und der EU-Kommission gebracht. Man kann fast die Uhr danach stellen: Sagt Brüssel A, kontert Orbán mit B. Er hält der ideologischen Strategie der Union den Spiegel vor – und ist damit zum größten Störfaktor im Konsensbetrieb des europäischen Machtzentrums avanciert.

Beinahe jede seiner innenpolitischen Entscheidungen steht unter kritischer Beobachtung und gerät regelmäßig ins Kreuzfeuer der Kritik einer üblicherweise an osteuropäischen Belangen wenig interessierten Presse. Ob seine umstrittenen Mediengesetze oder sein mehr als nachvollziehbarer Kurs im Kampf gegen das NGO-Wesen, das allzu oft als Werkzeug dient, unliebsame Regierungen durch inszenierte interne Konflikte und Massendemonstrationen wieder auf Linie zu bringen – stets ist die Empörung in Deutschland groß.

Und so wirbelt das kleine Ungarn mit seinen 9,6 Millionen Einwohnern – etwa halb so groß wie Nordrhein-Westfalen – die politische Landschaft Europas mächtig durcheinander.

Die deutsche Medienberichterstattung hat es meisterhaft verstanden, ein Zerrbild von Ungarn zu zeichnen: Orbán als halb-diktatorischer Alleinherrscher, ein Land, völlig dem Willen seiner Partei Fidesz unterworfen. Kurz: kein Ort, an dem man sein Geld anlegt, ohne schlaflose Nächte zu riskieren.

Ein Umstand, der prompt als weiterer Kritikpunkt der Von-der-Leyen-Kommission herhalten muss. Budapest, so der Vorwurf, fungiere als Einfallstor für chinesische Machtinteressen in Europa. Dass der Standort Ungarn schlicht entscheidende Vorteile gegenüber anderen europäischen Ländern bietet – dieser Gedanke kommt in Brüssel freilich niemandem in den Sinn.

Gerade für deutsche Politiker, die sich gern moralisch über Ungarn erheben, muss es wie ein Stich ins Herz wirken: Vor allem die deutsche Automobilindustrie sieht ihre Zukunft in Ungarn. Die zuletzt schwer angeschlagene ZF Friedrichshafen entschied sich ebenso für den Standort wie ThyssenKrupp, Bosch oder Audi – letzteres Unternehmen ist seit 1993 engagiert und hat über die Jahre kumuliert mehr als 8 Milliarden Euro am Standort Győr investiert. Allein dort entstanden 12.000 Arbeitsplätze; Audi entwickelte sich so zum größten Arbeitgeber der Region und produziert Motoren für den Weltmarkt, mit klarem Schwerpunkt auf Elektroantriebe.

Auch BMW in Debrecen investierte bislang 2 Milliarden Euro, schuf 1.000 Arbeitsplätze und etablierte eine ganze Zulieferer-Wertschöpfungskette – der Produktionsstart für vollelektrische Modelle ist noch in diesem Jahr geplant.

Die Elektro-Revolution, die man in Deutschland per Bürokratendekret herbeiregulieren wollte, entsteht nun in Ungarn – dank deutlich besserer Standortbedingungen. Ein Zyniker könnte sagen: Wer sich einen Überblick über die innovative deutsche Unternehmenslandschaft verschaffen will, muss eigentlich nur nach Ungarn fahren.

Aus wirtschaftlicher Sicht war es nur eine Frage der Zeit, bis Ungarn sich zum Safe Haven entwickeln würde. Mit einer fixen Körperschaftssteuer von gerade einmal 9 Prozent verweist der kleine Staat den Höchststeuerstandort Deutschland, der Unternehmen inklusive Gewerbe- und Körperschaftssteuer sowie dem Solidaritätszuschlag (der noch immer nicht vollständig abgeschafft wurde) mit bis zu 30 Prozent belastet, auf die letzten Plätze – mit Abstand.

Fachkräfte sind in Hülle und Fülle verfügbar; das Land hat seine Ausbildungssysteme konsequent auf die Bedürfnisse moderner Industrieunternehmen ausgerichtet.

Ungarn verfolgt eine aktive Subventions- und Industriepolitik, um die Ansiedlung internationaler Unternehmen gezielt zu fördern. Im Kontext des zunehmenden Wettbewerbs auf den globalen Märkten mag dies nachvollziehbar erscheinen, marktwirtschaftlich betrachtet ist es jedoch eine Fehlentwicklung – ein reflexartiger politischer Eingriff, der überall zu beobachten ist und angesichts der ohnehin schon substanziellen Standortvorteile im Prinzip obsolet ist.

Die massive Schieflage zwischen dem regulatorischen Wahn Brüssels und Berlins und der standortfreundlichen Politik Ungarns – das auch künftig trotz Sabotageakten an seiner Infrastruktur auf den Energievorteil durch russisches Gas setzt – wird die Kapitalflucht aus Deutschland vermutlich noch verstärken. Eigentlich sollte Ungarn der deutschen Politik den Spiegel vorhalten. Doch die Regierung von Bundeskanzler Friedrich Merz scheint, trotz des dramatischen Absturzes der deutschen Wirtschaft, unbeirrt am ökosozialistischen Kurs Brüssels festhalten zu wollen.

Die massiven Investitionen aus dem Ausland verschaffen der Regierung ausreichend Spielraum, um die notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen durchzuführen – ohne selbst in die Schuldenfalle zu geraten, in die so viele europäische Staaten getappt sind.

Letztlich zeigt sich: Wer die Zeichen der Zeit erkennt und den Standort klug gestaltet, befreit von ideologischem Wahn und grotesker Regulierung, wird seine Unternehmen vor Ort binden – und im Falle Ungarns strömen sie aus ganz Europa und der Welt hinzu.

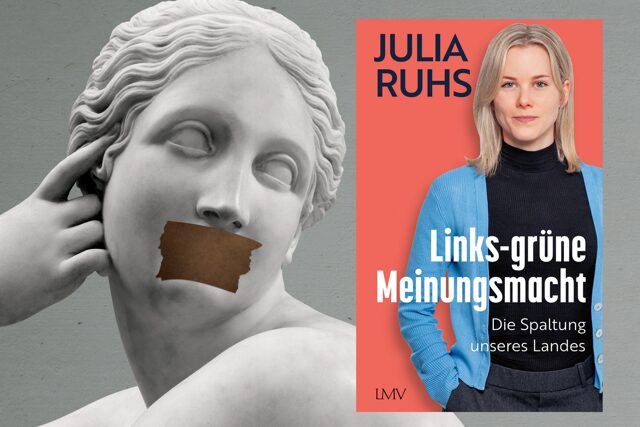

ÖRR UNTER DRUCK: Affäre um Julia Ruhs erschüttert Deutschlands öffentlichen Rundfunk | LIVESTREAM

ÖRR UNTER DRUCK: Affäre um Julia Ruhs erschüttert Deutschlands öffentlichen Rundfunk | LIVESTREAM