Man kann aus dem Nationalsozialismus zwei Schlussfolgerungen ziehen, die auf das Gleiche hinauslaufen, sich in Geist und Methoden jedoch fundamental unterscheiden. Jenes, gerade in Deutschland gern bemühte Fazit des „Nie wieder“ interpretieren linke Akteure als einen unverhandelbaren Imperativ zum Kampf „gegen Rechts“ und „gegen Rechtsextremismus“. Die andere mögliche Schlussfolgerung aus der NS-Zeit lautet: Nie wieder autoritäres Durchregieren des Staates oder einer Partei, nie wieder Einschränkung der Meinungsfreiheit jenseits des absolut notwendigen Kampfes gegen aggressiv-kämpferische Feinde der Freiheit. Niemals mit undemokratischen Mitteln die Demokratie verteidigen wollen.

Tendiert man zum ersteren Resümee, so kommt man unweigerlich nicht um die Frage herum, wie genau „Rechts“ und „Rechtsextremismus“ denn definiert sind, wer definiert und mit welchen Folgen und wie klein oder groß die vermeintlichen „Keime“ sein dürfen, die man bekanntlich ersticken muss? Welches sind die Autoritäten, die die nötigen Prädikate zur Einstufung der „Demokratiegegner“ verleihen? Und vor allem: Wie hält man diesen ganzen Prozess und seine Akteure von jedem Zweifel frei, parteitaktischen Vorteil durch Verbote missliebiger Konkurrenten zu suchen? Schon die Umstrittenheit der Entscheidungsbehörden und -instanzen, die solche Urteile abgeben, führt ja nicht zur gewünschten Befriedung der Gesellschaft und Beendigung der vermeintlichen Aggression, sondern im Gegenteil zum Aufheizen der politischen Kampfstimmung.

Die noch amtierende Bundesregierung unter Innenministerin Nancy Faeser (SPD) hat sich im Umgang mit der AfD für den autoritären Ansatz des Kampfes „gegen Rechts“ entschieden. Die Einstufung der Partei als „gesichert rechtsextremistisch“ folgt der Logik, wonach einigen, etablierten Parteien gewissermaßen per Statut die Repräsentanz der „demokratischen Mitte“ zukommt, während Konkurrenz selbst dann noch als „Rand“ bezeichnet wird, wenn er in Umfragen und Parlamenten stärkste Kraft ist. Die großen Kirchen gingen einst ähnlich vor, verzichten inzwischen jedoch auf den Begriff „Sekte“ für nicht linientreue Abspaltungen.

Der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla empört sich über die Einschätzung des Verfassungsschutzes.

Die USA und ihre aktuelle Administration sind klare Vertreter der Philosophie, dass Meinungsfreiheit, die bis an die demokratischen Schmerzgrenzen geht, der freiheitlichen Demokratie bessere Dienste tut. „Deutschland hat seinem Geheimdienst neue Befugnisse zur Überwachung der Opposition erteilt“, schrieb US-Außenminister Marco Rubio. „Das ist keine Demokratie – es ist Tyrannei in Verkleidung.“ Es entspricht der inzwischen leider üblichen Arroganz etlicher Protagonisten, zu beanspruchen, die einzig wahren Sachwalter der Schlussfolgerungen aus den historischen Verbrechen der eigenen Nation zu sein und im Netz nun ihrerseits den USA „Faschismus“ und Leugnen der Lehren aus der NS-Zeit vorzuwerfen. Henry M. Broder hat das einst „Täterstolz“ genannt.

Die sächsische Verfassungsrichterin Elisa Hoven hat dieser Tage in einen bemerkenswerten Aufsatz für den „Verfassungsblog“ geschrieben, der sich mit der Frage der „Volksverhetzung“ im Koalitionsvertrag befasst, die freiheitliche Vorstellung des Grundgesetzes vom „Widerstand“ gegen „schädliche“ Strömungen formuliert: „Der Schutz vor einer Beeinträchtigung des ,allgemeinen Friedensgefühls‘ oder der ,Vergiftung des geistigen Klimas‘ sind ebenso wenig ein Eingriffsgrund wie der Schutz der Bevölkerung vor einer Kränkung ihres Rechtsbewusstseins durch totalitäre Ideologien oder eine offenkundig falsche Interpretation der Geschichte. Auch das Ziel, die Menschenrechte im Rechtsbewusstsein der Bevölkerung zu festigen, erlaubt es nicht, zuwiderlaufende Ansichten zu unterdrücken. Die Verfassung setzt vielmehr darauf, dass auch diesbezüglich Kritik und selbst Polemik gesellschaftlich ertragen, ihr mit bürgerschaftlichem Engagement begegnet und letztlich in Freiheit die Gefolgschaft verweigert wird.“

Eine wundervolle Formulierung, die es auf den Punkt bringt: „in Freiheit die Gefolgschaft verweigert wird“. Eine Demokratie, die ihre Bürger durch eine Vorauswahl des politischen Angebots die Wahlmöglichkeiten (im wahrsten Wortsinne) nehmen will, beginnt ihre freiheitlichen Wurzeln zu kappen.

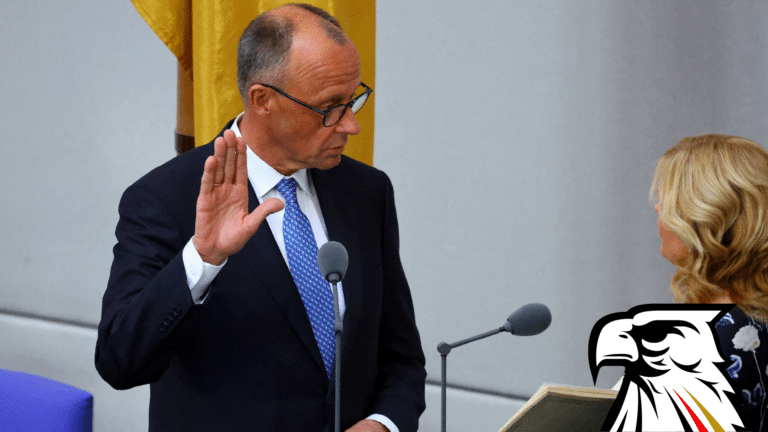

Der Verfassungsschutz untersteht der Behörde von Nancy Faeser (SPD).

Die aktuelle Strategie der scheidenden Bundesregierung, mit der sie ihre Nachfolger überrumpelt hat, läuft auf ein Muster hinaus, das Anfang der 1990er Jahre mit Blick auf die – ungleich schwächeren – „Republikaner“ erfolgreich war. Die Einstufung der AfD erhöht den Druck auf Angestellte im Öffentlichen Dienst, Polizisten und Angehörige der Bundeswehr, aus der AfD auszutreten oder sich von ihr zu distanzieren, womit der Organisationszusammenhalt der Partei geschwächt wird. Spricht man mit Vertretern der aktuellen wie der kommenden Bundesregierung, so gibt man sich intern keinen Illusionen hin, weite Teile der Sicherheitsbehörden bereits an die AfD verloren zu haben.

Dass der Ansatz heute weit geringere Erfolgschancen hat, liegt nicht nur an der Breite der AfD-Unterstützer, sondern daran, dass die zweite Säule der Zurückdrängung von damals kaum noch funktioniert: Neben dem Druck auf die Anhänger der „Reps“ bot sich die Union Anfang der 1990er Jahre mit einem drastisch verschärften Anti-Migrationskurs als gesellschaftlich akzeptierter und vor allem glaubwürdiger Ersatz an. CDU/CSU können heute allerdings weder verbal noch faktisch die Härte bieten, die sich die Anhänger der AfD erhoffen. Auch umfasst das Protestspektrum der AfD längst nahezu alle Politikfelder, während die Union noch immer mit einem mittigen Publikum liebäugelt, über dessen Erreichbarkeit sich der damalige CDU-Kanzler Helmut Kohl keine Illusionen machte.

Die Erfolgschancen der Union werden in den nächsten Monaten auch davon abhängen, ob sie sich dem freiheitlichen Fazit aus der NS-Zeit verpflichtet fühlt oder dem autoritären.