Geld regiert die Welt, auch wenn es gar nicht mehr da ist. Den deutschen Gemeinden fehlt gerade viel Geld. Das Statistische Bundesamt beziffert allein das kommunale Finanzierungsdefizit für das vergangene Jahr auf 24,8 Milliarden Euro, fast viermal so hoch wie noch 2023 (6,6 Milliarden Euro). Dabei stiegen die Ausgaben „nur“ um 12,6 Prozent. Die Einnahmen legten schwächer zu, daher die auseinanderklaffende Lücke. Es geht dabei nicht nur um den „Investitionsstau“, den der Bund mit neuen Nebenhaushalten stopfen will. Es geht auch um die „strukturellen“ Ausgaben, also zum Beispiel Sozialleistungen, die gegenüber 2023 um elf Prozent wuchsen.

Es herrscht also Finanznot in deutschen Landkreisen, Städten und Gemeinden. Aber ans Sparen ist wohl nicht zu denken, auch die äußeren Umstände, etwa die Zahl der Leistungsempfänger, lassen sich anscheinend kaum beeinflussen. Die Kommunen erwarten nun, dass die Infrastruktur-Milliarden vollständig an sie durchgereicht werden – auch weil die strukturellen Lasten so hoch sind.

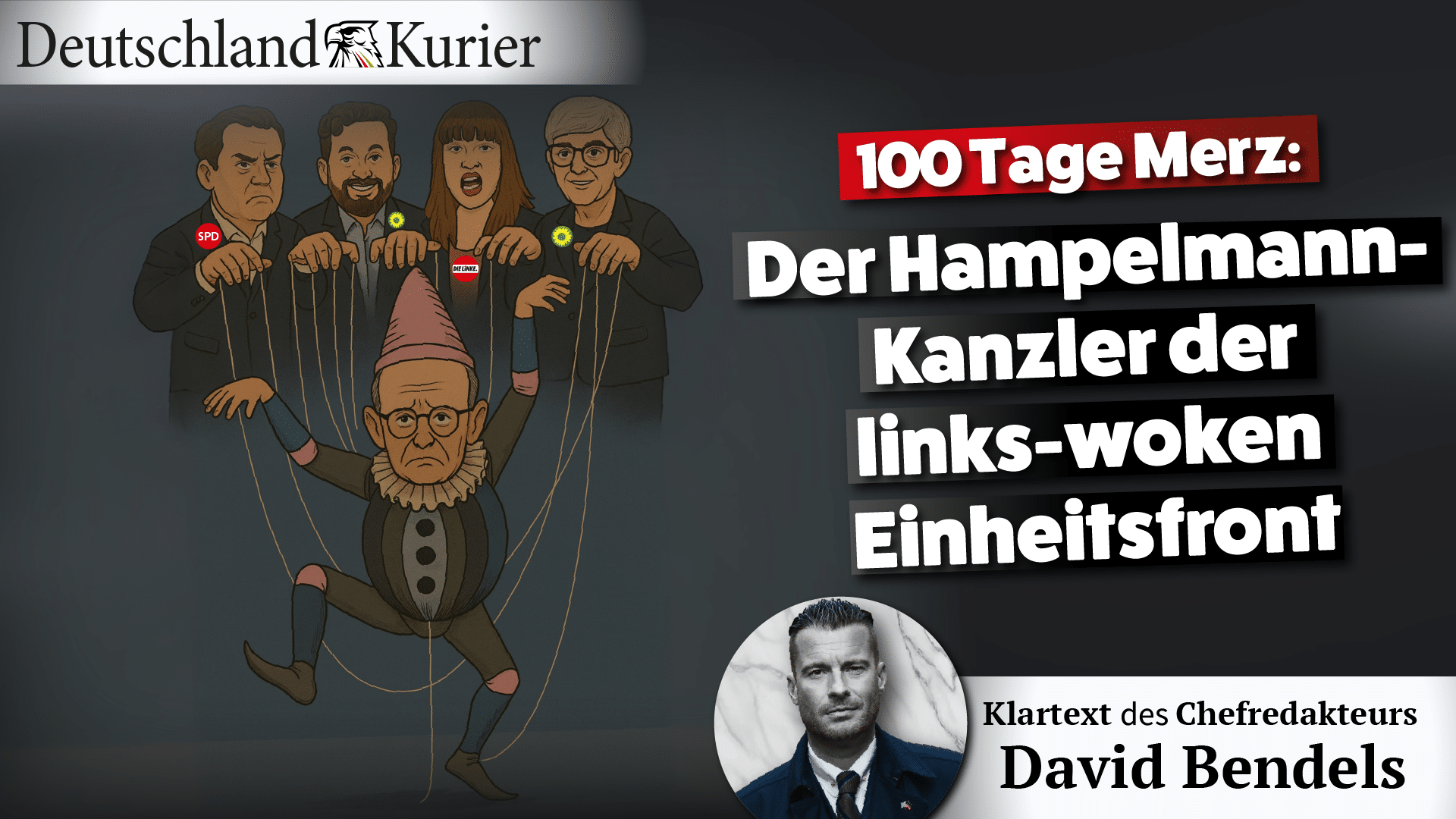

Doch die geplante Bundesregierung aus CDU, CSU, SPD und grünem Anhang hat noch anderes vor mit den neuen Sondervermögen. Die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands soll endlich hergestellt werden. Angesichts von zehn funktionierenden Tankfahrzeugen wäre das eine Idee, aber man muss nicht gleich in Panik verfallen, weil nicht sicher ist, wann „der Russe“ vor der Tür steht. Jedenfalls wird es kosten, vielleicht sogar mehr als das für die Bundeswehr bestimmte Sondervermögen.

Immerhin wird schon jetzt deutlich, dass auch der Ausbau von Brücken, Straßen und Schienen am Ende nur der Kriegstauglichkeit dienen soll. Der „Aufmarsch“ gegen das angreifende Russland würde „zu 99 Prozent durch Deutschland gehen“, so ist nun ein Landeskommando-Chef aus Baden-Württemberg zu vernehmen. Der Wahnsinn wird gepflegt, dass der nächste Krieg in Westeuropa von Russland ausgehen wird. Und man darf sich fragen, ob das nur eine deutsche Marotte ist, weil man hier den Gedanken gewohnt war, eventuell das Schlachtfeld eines großen Ost-West-Konflikts zu werden.

Besonders bemerkenswert bleibt der – historisch betrachtet – totale Richtungswechsel der Grünen, die heute die Speerspitze der Kriegspartei bilden. So war auch Joseph Martin Fischer bei Caren Miosga erst untauglich und Mitglied der dritten Reserve, dann gegen die Wehrpflicht für heute, am Ende aber doch dafür, aber nur wegen Putin. Das erinnert an die Radio-Eriwan-Witze der DDR und zeugt von derselben Gefangenheit in ideologischen Zettelkästen, die bestimmte Antworten eigentlich verbieten, aber uneigentlich erlauben. Katharina Dröge befürwortet die Musterungs- und Wehrpflicht nur im Allgemeinen, will dabei aber auf gar keinen Fall von ihren eigenen Kindern sprechen.

Mit einigem Recht stellt die Berliner Zeitung fest: „Alle EU-Regierungen, von Warschau über Berlin bis Paaris, Rom, Madrid und auch London, sowie alle großen Parteien, von den Grünen bis zur Union, haben ihren politischen Einsatz auf diese eine Karte gesetzt.“ Diese Art (freiwilliger) Gleichschaltung mutet vor allem in diesem geschichtlichen Moment seltsam an.

Es ist ironisch: In dem Moment, in dem die Schutzmacht der westlichen Welt, die Vereinigten Staaten unter Führung von Donald J. Trump, am Frieden in der Ukraine arbeiten, wollen die Europäer diesen Krieg anscheinend auf jeden Fall, unter allen Bedingungen fortsetzen.

Nach Donald Trump ist ein dauerhafter Friede mit Russland durchaus machbar, auch wenn er noch nicht ausgemachte Sache ist. Für die europäischen Anführer scheint das eine Schreckensvision zu sein. Eingeschlossen ist die sonst als pragmatisch bekannte Dänin Mette Frederiksen, die weiter auf einen „Siegfrieden“ für die Ukraine setzt und glaubt, dass „Frieden in der Ukraine in Wirklichkeit gefährlicher als der Krieg“ sein könnte. Unter welchen Bedingungen das so wäre, das wird nicht gesagt. Gemeint ist offenbar, dass man Putin-Hitler in einem post-postmodernen München-Szenario dann zu sehr nachgegeben hätte, so dass sich diese moderne Reinkarnation des schlechthin Bösen dadurch zu weiteren Eroberungstaten ermutigt fühlen würde.

Auch das könnte ein Fehlschluss sein, zumal nichts darauf hindeutet, dass Putin einen Krieg mit der Nato wagen würde oder das auch nur könnte. Selbst der litauische Nachrichtendienst VSD, der selbst von den Kriegsgefahr-Trommlern von der Tagesschau als Goldstandard der Geheimdienste präsentiert wird, meint jedenfalls, dass Russland auch mittelfristig keinen „groß angelegten konventionellen Krieg gegen die Nato führen“ kann. Nur eine „begrenzte militärische Aktion“ könnte Putin demnach gegen ein Nato-Land starten. Aber so etwas gibt es gar nicht. Jedes solche Szenario würde im Weltkrieg enden. Warum also stecken Europas Regenten allgemein in diesem Narrativ fest, das den europäischen Völkern hohe Ausgaben aufbürdet? Es gibt ein paar mögliche Antworten.

Variante A: Die EU kommt nicht los von der eigenen Erzählung von gestern (und vorgestern). Putin verdient als nächstgelegener Diktator ihre volle Aufmerksamkeit, zumindest seit er sich gegen die Ukraine wandte. Vorher war das noch nicht so, als er nur gegen Tschetschenien und Georgien ging.

Variante B: Zweitens wittert man natürlich, wie eigentlich immer in der EU, eine neue Chance zur Vertiefung der Unionsstrukturen. Frankreichs Ersatzmonarch Macron träumt ohnehin seit Jahren von einer EU-Verteidigungsgemeinschaft, die seine Vorgänger im Élysée-Palast immer blockiert hatten. Inzwischen weiß er Anti-Moskau-Scharfmacher wie Kaja Kallas an seiner Seite, die in ihrem Eifer gegen den russischen Expansionismus kein Halten mehr kennen. Ausgewählt wurde Kallas von Ursula von der Leyen, die sich wohl ebenfalls jede Vertiefung der EU im Sinne der „ever-closer union“ als Orden an die Brust stecken würde. Auch andere deutsche Politiker wirken an solchen Plänen mit, wenn sie es auch nicht immer so laut sagen. Aber die meisten Grünen gehören sicher hier hin, auch Gestalten wie Norbert Röttgen und Roderich Kiesewetter. In Deutschland ist eben immer alles ein wenig breiig, mit weniger Clarté als in Frankreich.

Variante C: Es könnte auch einfach Trotz gegen Washington und den neuen Hausherrn im Weißen Haus sein. Aber das wäre als Argument dann vielleicht doch zu dürftig. Oder?

Also könnte auch alles auf Variante D hinauslaufen, die besonders gut zu Deutschland und seiner Lage zu passen scheint: Man will mit den enormen Rüstungsausgaben und überhaupt mit der Kriegswichtigkeit fast jeder anderen „Investition“ – egal ob in Infrastruktur, Sozialausgaben oder Migrantenwohnungen – vergessen machen, dass man in guten Zeiten nicht vorgesorgt hat und nun sowohl die deutschen Staatsfinanzen als auch die deutsche Industrie ihrer Katastrophe entgegengehen. 16 Jahre Merkel, in denen nichts mehr aufgebaut wurde, waren dann vielleicht doch zu viel für das Staatsschiff. Der selbst zugedrehte Gashahn übernahm den Rest, und seit Habecks Ministerwürde wurde die Deindustrialisierung zur offiziellen Staatsdoktrin. Und nun ist sie dank der grünen Beteiligung an den Koalitionsgesprächen auch noch zum Staatsziel geworden.

Am Ende ist an allen Varianten etwas dran. Sie ergänzen sich sogar ganz ausgezeichnet und wirken sich gemeinsam so aus, dass ein mörderischer Waffengang in Europa nicht zu bald enden soll – jedenfalls nicht dank einer Verständigung zwischen Trump und Putin. Und das ist dann noch die fünfte Variante E: Man kann es selbst nicht wuppen und ist neidisch, dass die Entscheidung in berufeneren Händen liegt.