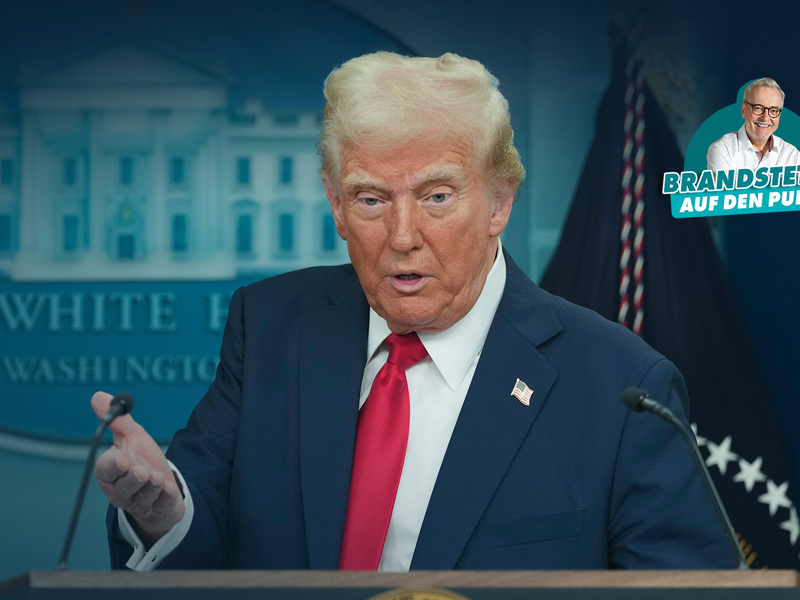

Donald Trump ist gerade einmal seit zwei Wochen im Weißen Haus – und schon geht es rund in der amerikanischen Politik. Ein Sturmwind von Präsidialerlassen, Gesetzen, Gesetzesanträgen, Verordnungen und Direktiven fegt durch das Land, wie es noch nie einen gegeben hat. Trump und sein Team drehen an hundert Rädern und tausend Schrauben gleichzeitig.

US-Präsident Donald Trump unterzeichnete schon am Tag seiner Amtseinführung zahlreiche Erlasse.

Riesengroße Bundesbehörden werden halbiert oder gleich ganz aufgelöst, Tausende von Verbrechern, die bei Nacht und Nebel über die Grenzen gekommen sind, werden festgenommen und flugs abgeschoben, und der ganze DEI-Unsinn (Diversity, Equity, Inclusion – Vielfalt, Gerechtigkeit, Inklusion), der sich in Behörden, Ämtern und Universitäten festgefressen hat und halb Amerika wie Mehltau überzieht, wird sang- und klanglos abgeschafft.

Geht es innenpolitisch bereits turbulent zu, dann kracht es außenpolitisch noch viel mehr. Trump hat die immer wieder angekündigten Zölle auf Einfuhren aus China, Kanada und Mexiko nach nur zwei Wochen im Amt tatsächlich erhoben. Wochenlange Gespräche zwischen Top-Level-Diplomaten und Handelsrechtsexperten haben nichts gebracht – am Dienstag dieser Woche sind die von Trump lange angekündigten Zölle in Kraft getreten.

Satte 25 Prozent werden die USA ab sofort auf praktisch alle (einzige Ausnahme: Öl und Erdgas) Einfuhren aus Kanada und Mexiko und zehn Prozent auf solche aus China erheben. Das ist ein richtiger Whopper!

Solche Zölle hat es seit 1946 nicht mehr gegeben. Gewiss: Bis zum Zweiten Weltkrieg waren die USA ein Land der hohen Einfuhrzölle. Im 19. Jahrhundert lagen sie zwischen 20 und 50 Prozent, in den Roaring Twenties (1920er Jahre) sanken sie auf ca. 20 Prozent, um 1930 schließlich durch das berüchtigte Smoot-Hawley-Gesetz auf unfassbare 59 Prozent angehoben zu werden.

Wirtschaftshistoriker wissen heute, dass das Smoot-Hawley-Gesetz (benannt nach den beiden republikanischen Senatoren, die das Gesetz einbrachten) einer der Hauptgründe für die Great Depression (1929–1939) war – die größte jemals dagewesene Wirtschaftskrise, die das amerikanische Bruttoinlandsprodukt um 29 Prozent reduzierte und die Arbeitslosenquote auf 25 Prozent ansteigen ließ, was ein Drittel der amerikanischen Arbeiter in Arbeitslosigkeit, Not und Elend stürzte.

Deshalb reduzierten alle amerikanischen Regierungen nach dem Zweiten Weltkrieg die Importzölle immer weiter. Diese Entwicklung begann mit dem Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) von 1947, wurde 1994 durch die Welthandelsorganisation (World Trade Organization, WTO) ersetzt und gipfelte ebenfalls 1994 im Nordamerikanischen Freihandelsabkommen NAFTA (North American Free Trade Agreement) mit Kanada und Mexiko. Zwischen 2001 und 2016 lagen die amerikanischen Importzölle dann auf einem historischen Tiefststand von durchschnittlich einem Prozent.

Bis Trump während seiner ersten Amtszeit (2016–2020) die Einfuhrabgaben auf Importe aus China (Waschmaschinen, Solarpaneele, Stahl, Aluminium) sowie auf Wein, Käse, Olivenöl und Whiskey aus der EU auf Werte zwischen 10 und 25 Prozent erhöhte. Was das Ende der neoliberalen Freihandelspolitik bedeutete. Warum hat Trump, der doch geschichtsbewusst ist wie kaum ein anderer Präsident vor ihm, das getan?

Die Antwort lautet: Bestimmt nicht, weil Trump ein überzeugter Protektionist wäre wie der von ihm verehrte Präsident William McKinley (1843–1901), sondern weil er ein Dealmaker ist. Ein „Wheeler-Dealer“, ein gewiefter Geschäftemacher, für den alles verhandelbar ist. Für den jede Entscheidung entweder auf einem Deal beruht oder durch einen besseren Deal wieder rückgängig gemacht werden kann.

Trump hat zugegebenermaßen mehrmals gesagt: „Tariffs will make us very rich.“ („Zölle werden uns sehr reich machen.“) Aber das meint er nicht wirklich. Einfuhrzölle machen am amerikanischen Staatshaushalt weniger als zwei Prozent aus, und selbst wenn sie verzehn- oder verzwanzigfacht würden, wäre das nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Zölle waren im 19. Jahrhundert, als es noch keinen modernen Steuerstaat gab, einmal die Haupteinnahmequelle des Fiskus. Aber diese Zeiten sind lange vorbei und kommen nie mehr wieder. Das weiß auch Trump.

Nein, Trump will nicht mit Zöllen Geld verdienen, um seine angekündigte Steuerreform zu finanzieren – er will Außenpolitik machen. Trump benutzt Zölle als politisches Druckmittel, um von Kanada, Mexiko und China Zugeständnisse zu erreichen, die er sonst nicht erreichen würde.

Von Kanada und Mexiko will er in der Hauptsache nur einen besseren Schutz der offenen Grenzen. Er will, dass die Hauptlast des Grenzschutzes nicht mehr nur bei den USA liegt, sondern auf alle Schultern gleichmäßig verteilt wird. Trump will, dass die Kanadier und Mexikaner endlich den Zustrom von Migranten in die USA unterbinden und den Transport von Fentanyl – einem synthetischen Opioid, das Heroin und Kokain längst als tödliche Modedroge abgelöst hat – stoppen.

Mexikanische Migranten klettern durch ein Loch im Grenzzaun auf die amerikanische Seite.

Bei Mexiko hat er mit dem hohen Druck, den er aufbaut, absolut recht. Bei Kanada schießt er jedoch über das Ziel hinaus. In den USA leben im Moment ca. 11 Millionen illegale Einwanderer, von denen 10 Millionen (90 Prozent) über die Grenze zu Mexiko ins Land gekommen sind, aber lediglich 70.000 (0,7 Prozent) aus Kanada. Bei Fentanyl ist es nicht anders: 2024 wurden fast 10.000 Kilo Fentanyl an der Grenze zu Mexiko beschlagnahmt und lediglich 20 Kilo an der Grenze zu Kanada. Aber Trump weiß, dass Justin Trudeau, der superwoke Premierminister Kanadas, innenpolitisch schwer angeschlagen ist, binnen Wochen als Parteichef ersetzt wird und bei den kommenden Parlamentswahlen – die voraussichtlich im Herbst 2025 stattfinden – vor einer riesengroßen Wahlschlappe steht. Deshalb dreht er das Messer noch einmal um.

Bei China liegt die Sache anders. Trump wirft den Chinesen seit Jahren vor, dass sie Amerika mit Billigprodukten überfluten und mit einer staatlich gelenkten Wirtschaft, die auf Hungerlöhnen und einer künstlich niedrig gehaltenen Währung beruht, das amerikanische produzierende Gewerbe zerstört haben. (Zur Erinnerung: Zwischen 2001 und 2018 wurden durch chinesische Importe 3,7 Millionen amerikanische Jobs, davon 2,8 Millionen in der Produktion, vernichtet.) Während seiner ersten Amtszeit hat Donald Trump deshalb bereits Zölle von bis zu 25 Prozent auf chinesische Importe erhoben. Diese Zölle betrafen eine Vielzahl von Produkten, darunter Elektronik, Maschinen und Konsumgüter.

Donald Trump mit Chinas Präsident Xi Jinping.

Diese von allen Legacy-Medien, die wir Mainstream-Medien (z. B. ARD und ZDF) nennen, sofort scharf kritisierten Maßnahmen Trumps haben überraschend schnell Erfolge gezeitigt.

Nach der Eröffnungssalve an diesem Montag waren Kanadas Premierminister Justin Trudeau und Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum sofort bereit zu verhandeln. Zu groß war die Angst vor dem Wohlstandsverlust und seinen massiven Auswirkungen in den beiden Ländern, als dass beide Staatschefs einen langen Handelskrieg mit den USA hätten riskieren wollen. Und die ersten Resultate von Trumps Machtpolitik sind bereits da: Kanada wird die Überwachung der Grenze zu den USA mit Hubschraubern, modernster Technologie und Personal verstärken und die Koordination mit den Amerikanern verbessern. Eine sichtlich angeschlagene Präsidentin Sheinbaum hat angekündigt, umgehend 10.000 zusätzliche Soldaten der Nationalgarde an die Grenze zu den USA zu entsenden, um den Drogenschmuggel einzudämmen. Trump hat daraufhin unverzüglich die Einführung der neuen Zölle auf Importe aus Kanada und Mexiko für einen Monat lang ausgesetzt.

Kanadas Premier Justin Trudeau im Gespräch mit der mexikanischen Präsidentin Claudia Sheinbaum.

Mit China wird es keine so schnellen Erfolge geben. Die Chinesen haben bereits 2018 mit Vergeltungsmaßnahmen (25 Prozent Einfuhrzoll auf Soja, Autos und Whiskey) reagiert, ihren ohnehin schwachen Yuan nochmals abgewertet – und jetzt haben sie es wieder getan. Sie haben Importe von amerikanischer Kohle, Flüssiggas, Rohöl, Maschinen und Baugeräten mit Zöllen zwischen 10 und 15 Prozent belegt. Natürlich ohne den Schmuggel von Fentanyl aus China zu unterbinden. Das lässt nichts Gutes erahnen. China gilt als stur und will nun der ganzen Welt beweisen, dass es sich von Trump nicht unterkriegen lassen wird.

In Summe aber sieht die Bilanz sowohl für Trump, für die USA als auch den Welthandel gut aus. Aus heutiger Sicht wird kein internationaler Handelskrieg ausbrechen, werden sich Waren und Güter international nicht brutal verteuern, wird weder das amerikanische noch das kanadische noch mexikanische BIP schrumpfen. Denn Trump will im Grunde nur politische Zugeständnisse erzwingen. Hat er diese erreicht, wird er die Zölle entweder zurücknehmen oder auf ein erträgliches Maß senken. Die Aktienmärkte der Welt wissen das bereits. Seit Trumps neue Zölle in Kraft getreten sind, ist der S&P 500 um 0,76 Prozent, der Dow-Jones-Index um 0,28 Prozent und der Nasdaq um 1,20 Prozent gefallen. Den Börsen ist offenbar klar, dass Trumps Zölle entweder keinen Bestand haben oder kaum Schaden anrichten. Und die Börsen haben oft recht.

Auch bei NIUS: Deutschland und der Trump-Effekt: „Geht nicht“ gibt’s nicht mehr