In der Serie „Landman“ wird geraucht, gesoffen und Öl gefördert.

Der ehemalige Schauspieler Taylor Sheridan („Sons of Anarchy“) hat sich in den vergangenen sechs Jahren ein Medienimperium aufgebaut, das man in den USA als „Red-State-TV“ bezeichnet: Fernsehen für genau die Amerikaner, die gern Bier trinken, Steaks essen, zu großen Teilen Trump wählen und eine Freiheit lieben, die mehr mit dem Mythos der Vereinigten Staaten zu tun hat als mit der täglichen Realität in den urbanen Zentren.

„Yellowstone“, „Mayor of Kingstown“ und „Tulsa King” sind nur einige der Titel, aus denen das Sheridan-Universum besteht. Die Serien sind weniger politisch, auf keinen Fall rassistisch, aber spannend, hart, nostalgisch bis romantisch. Nur eines sind sie nicht und wollen es auch nicht sein: dem politisch korrekten Zeitgeist verpflichtet.

Und der Erfolg gibt ihm recht: Der US-Streamer Paramount+ (inzwischen auch in Deutschland über Sky zu sehen) setzt so stark auf sie, dass man ihn ohne Sheridans Serien eigentlich schließen könnte.

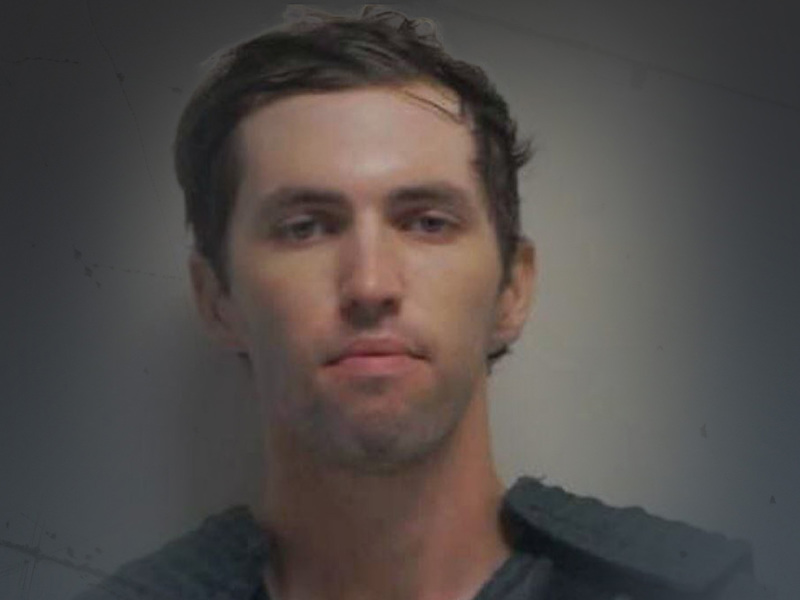

Taylor Sheridan

Mit „Landman“ kommt nun eine weitere Serie hinzu, die amerikanischer nicht sein könnte. Billy Bob Thornton spielt hier einen „Oilman“, den Verwalter einer nicht unbeträchtlichen Anzahl von Ölfeldern im fernen Texas, der sich mit tödlichen Arbeitsunfällen, mexikanischen Kartellen von der anderen Seite der Grenze und zu allem Überfluss noch seiner Ex-Frau rumschlagen muss. Es ist eine Rolle, für die er geboren wurde – und auch schon eine Golden-Globe Nominierung erhielt. Tommy Norris ist ein Cowboy der Neuzeit, der zwar dem Alkohol abgeschworen hat, aber raucht, flucht und ein kleines Ölimperium für seinen Chef (Jon Hamm) am Laufen halten muss.

Und spätestens ab der dritten Folge weiß man, wo es langgeht, da sie ungefähr zur Halbzeit einen Monolog enthält, in dem er sich klar für fossile Energien und gegen „die Erneuerbaren“ ausspricht. Lakonisch, dezidiert. Mit klaren Fakten und ein wenig Wehmut, dass man Öl noch fördern muss, damit Amerika „wie geschmiert“ funktionieren kann.

Es beginnt damit, dass Tommy die attraktive Anwältin Rebecca Falcone (Kayla Wallace) zu einem Unfallort führt. Sie erblickt in der Ferne einige Windräder und meint spöttisch, dass diese wohl das Ende der Ölindustrie bedeuten würden. Statt sich lange zu streiten, nimmt er sie auf eine kleine Erkundungsreise mit. Zusammen fahren sie (in seinem PS-starken Verbrenner) zu den Windrädern. Auf dem Weg erklärt er ihr, dass besagte Windräder zum einen den Ölfirmen selbst gehören und sie die Ölpumpen mit Strom versorgen. Und korrigiert sie, als sie von „sauberer“ Energie spricht. „Das sind alternative Energien“, stellt er fest. „Sauber ist nichts an ihnen.“

Und jetzt legt er richtig los. Er spricht von dem Öl, das notwendig ist, um den Zement für die Basis zu mixen. Den Stahl herzustellen und alles an den Aufstellungsort zu transportieren. Die beweglichen Teile zu schmieren. Winterfest zu machen. „In den 20 Jahren Lebensdauer [der Windräder], werden sie nie den CO2-Fußabdruck ausgleichen, den es brauchte, sie herzustellen.“

Aber es geht noch weiter, da er fast wehmütig darlegt, wie groß die Abhängigkeit der Gesellschaft von Öl wirklich ist. Dass es 30 Jahre dauern würde, um die Leitungen zu verlegen, die man nun mal braucht, um die Großstädte mit Strom zu versorgen. Und dass wir alle (und das würde auch für Deutschland gelten), von einer 140-jährigen Infrastruktur abhängig sind, die auf Petroleum basiert: Tennisschläger, Lippenstift, Kühlschränke – sie alle enthalten es.

Und nun reflektiert er mit einem nicht gerade kleinen Maße an Traurigkeit: „Und weißt du, was der größte Witz daran ist. Das Öl wird uns ausgehen, bevor wir einen geeigneten Ersatz finden können.“

Die Serie zeigt die Realitäten der Öl-Industrie

Natürlich hat „Landman“ noch deutlich mehr zu bieten, als nur diese Szene – auch wenn es sich um einen der besten TV-Monologe der letzten Jahre handelt. Sie illustriert aber den Kern einer Serie, die von einer möglicherweise aussterbenden Gattung handelt – der des klassischen Amerikaners, der Probleme erkennt und sie löst. Manchmal mit Wehmut, aber immer mit der „Can Do Attitude“, was man rein theoretisch mit „Wir schaffen das“ übersetzen könnte, aber aufgrund der verheerenden Konnotation hierzulande besser nicht sollte.

Es ist ein Amerika, in dem Männer noch Männer sind. In den Frauen so wenig Stoff, wie nur möglich am Körper tragen (zugegeben, es ist heiß in Texas), aber innerlich deutlich stärker als besagte Männer und manchmal so gefährlich wie eine Klapperschlange sein können. Wo ein cooles Auto mindestens 300 PS unter der Haube hat und meist ein Pickup-Truck ist. Ja, in gewissen Maßen ist „Landman“ eine Seifenoper – ein Begriff, der entstand, weil die ersten Werbekunden dieser Serien genau dieses Produkt verkauften, das witzigerweise ganz schön viel Petroleum enthalten kann. Aber sie ist fesselnd, witzig (wobei Sarkasmus hier überwiegt) und vor allem sich gegenüber ehrlich.

„Öl zu fördern ist der gefährlichste Job der Welt“, intoniert Thornton zum Ende seines Monologs. „Wir tun es nicht, weil wir es mögen. Wir tun es, weil uns die Optionen ausgegangen sind.“ Ehrlicher kann man in diesem Punkt nicht sein – und es wäre schön, diese Ehrlichkeit nicht nur von Billy Bob, sondern auch von dem einen oder anderen Politiker mal zu hören.

„Landman“ zeigt uns ein Amerika, von dem viele von uns immer geträumt haben und das scheinbar weiterhin existiert. Wenn auch nur im Fernsehen.

🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025

🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025