In Bonn gab es ein Tabu, das es bis nach Berlin geschafft hat: Der Bundestag wird niemals in der ersten Hälfte der Wahlperiode aufgelöst. Denn das würde tiefe Einschnitte in die Pensionsansprüche der Abgeordneten bedeuten. Allerdings passiert alles irgendwann zum ersten Mal. Etwa, dass ein Kanzlerkandidat zwar eigentlich eine komfortable Mehrheit hinter sich hat, das Parlament ihn dann aber im ersten Wahlgang trotzdem nicht wählt. Nach gut zehn Wochen schwarz-roter Koalition ist die Stimmung schon so schlecht, dass ein Ende der Regierung gar nicht mehr so abwegig ist, wie es eigentlich sein sollte.

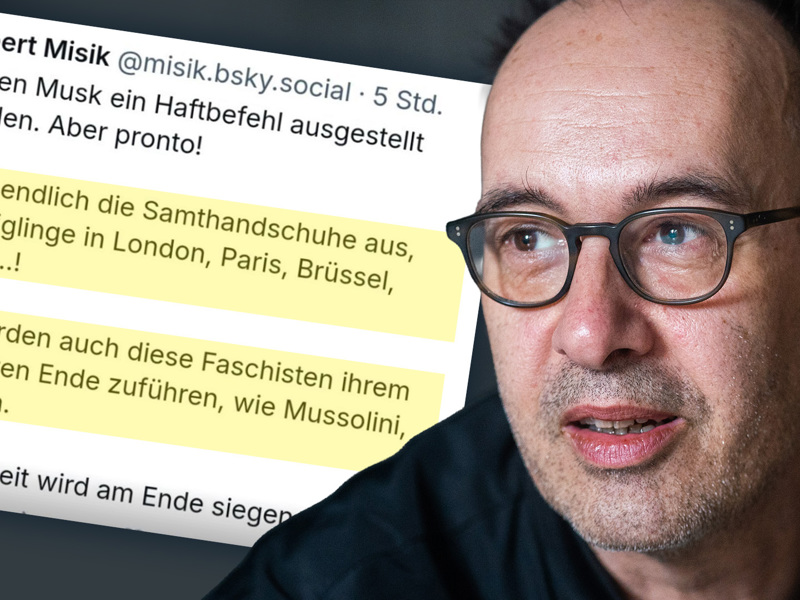

In den letzten Tagen hat ein Foto diese Diskussion in Berlin befeuert. Ein „Selfie“, auf dem die Abgeordneten Heidi Reichinnek, Ricarda Lang und Rasha Nasr zu sehen sind. Versehen mit dem Spruch „aus Gründen“. Die drei Abgeordneten gehören der Linken, den Grünen und der SPD an. Für Reichinnek und Lang ist das Foto PR und begründet sich damit ausreichend durch sich selbst: Beide sind nicht gestalterisch in der Politik tätig. Kommen sie in Medien vor, existieren sie – finden sie in Medien nicht statt, sind sie Nessie, der Yeti oder Bielefeld.

Die Ampel ist zehn Monate vor der nächsten regulären Wahl gescheitert. In der zweiten Hälfte der Legislatur. Wie es sich gehört. Auslöser war der Streit ums Geld. SPD und Grüne konnten sich mit der FDP nicht einigen, wo sie sparen sollten – weil sie eigentlich gar nicht sparen wollten. Von diesem Trennungsgrund wollten sich CDU, CSU und SPD befreien und öffneten den Weg für 850 Milliarden Euro an neuen Staatsschulden. Doch zwei Monate bevor der Bundestag final über den Haushalt für das laufende Jahr abstimmen soll, zeigt sich: Selbst mit 850 Milliarden Euro neuer Schulden kommt die schwarz-rote Koalition nicht zurecht.

Den Streit um die Senkung der Stromsteuer hat die verpatzte Richterinnenwahl vergessen gemacht. Vorerst. Doch mit der Verabschiedung des Haushalts rücken all die ungeklärten Punkte wieder in den Fokus, die momentan im Unscharfen wabern: die hohen und weiter steigenden Kosten für die Sozialversicherung, die der Wirtschaft die Luft zum Atmen nehmen und gegen die Lars Klingbeils (SPD) Entwurf kaum etwas unternimmt. Die Rentenhöhe, die nicht mehr von der Kraft der Wirtschaft abhängig sein soll. Geld für das sozialdemokratische Klientel, etwa in den „NGO“s.

Nur werfen die beiden Niederlagen der Koalition im Bundestag die Frage auf: Sitzen da wirklich kluge Köpfe, die in der Lage sind, einen Streit als Spiel für die Medien zu inszenieren und wieder abzuräumen? Oder sitzen da Verantwortliche, die es einfach nicht vermögen, einen vernünftigen oder wenigstens einen tragfähigen Kompromiss zu vereinbaren? Sei es, weil sie arrogant sind, nachlässig oder schlicht mit ihrem Job überfordert. Die Rede ist von den beiden Vorsitzenden der Regierungsfraktionen, Jens Spahn und Matthias Miersch. Bisher haben die Koalitionspartner zwei wesentliche Dinge getan, um sich Zeit zu kaufen: 850 Milliarden Euro neuer Staatsschulden verplant und für alle offenen Fragen Arbeitskreise gegründet. Damit kommt diese Koalition im für sie allerbesten Fall bis Weihnachten durch. Ein „Bürgergeld“, das zum Daheimbleiben und Trickbetrug im großen Stil einlädt.

Lohnnebenkosten, die zum Jahreswechsel die bedeutende Grenze von 42 Prozent durchbrechen werden. Journalisten lassen sich vielleicht von Arbeitskreisen, Kommissionen, Studien, Runden Tischen, Gipfeln und wie auch immer ablenken – doch diese Probleme lassen sich damit nicht lösen. Sie sind wirkmächtig. Schon jetzt und mit jedem Monat mehr, in dem die Regierung nicht mehr liefert als Ausweichübungen.

Dazu kommen Probleme, die vielleicht nicht ganz so wirkmächtig sind, die diese Regierung aber auch lösen muss. Boris Pistorius wirkt zum Beispiel wie Helmut Schmidt in der Spätphase seiner Kanzlerschaft. Als Verteidigungsminister weiß der Sozialdemokrat, dass er die Bundeswehr nur dann nach seinen Wünschen umbauen kann, wenn es eine Form der Wehrpflicht gibt – aber ausgerechnet seine Partei ist es, die dieser Wehrpflicht im Weg steht. Gegen den erklärten Willen der Union. Womit es jetzt um die strategische Weitsicht der SPD geht. Die ist so schwach wie am Vorabend des erfolgreichen „Konstruktiven Misstrauensvotum“, das Helmut Kohl (CDU) 1982 zum Kanzler machte – und die SPD für 16 Jahre in die Opposition schickte.

Inhaltlich ist die SPD ausgebrannt. Was ihr noch einfällt ist: mehr von dem, was bisher nicht funktioniert hat. Mehr staatliches Geld für Betriebe und Beschäftigte, weil die so starken Belastungen ausgesetzt ist, was dann wiederum mit noch mehr Belastungen für Betriebe und Beschäftigte bezahlt werden muss. Die SPD hat die strategische Weitsicht einer knienden Ameise in nebliger Nacht. Außer der Forderung nach mehr Steuern und mehr Abgaben und unverbindlichen Ankündigungen, wie „die Bürokratie abbauen“ zu wollen, bringt die Sozialdemokratie nichts mehr in den Berliner Ideen-Pool ein.

Aber auch in ihrer Regierungsbereitschaft ist die SPD ausgebrannt. Der Union lässt sich unter der Führung von Friedrich Merz in den letzten fünf Monaten viel vorwerfen, aber nicht, dass sie nicht zu Kompromissen bereit sei. Über die fehlende Qualität der Kompromisse – etwa beim Aufweichen – lässt sich zwar viel Schlechtes sagen. Aber grundsätzlich braucht es die Bereitschaft zu Kompromissen durchaus, wenn eine Koalition vier Jahre lang durchhalten will. Es ist die SPD, der diese Bereitschaft gänzlich abgeht. Etwa, wenn sich die Fraktion jetzt zum Fototermin verabredet, um sich mit der für die Union nicht wählbaren Frauke Brosius-Gersdorf zu solidarisieren.

Posen fürs Foto statt strategischer Weitsicht. Das steckt auch letztlich hinter dem Selfie mit Lang, Reichinnek und Nasr. Wir können auch anders. Eine selbstbewusste Botschaft. Das will Nasr ausstrahlen. Doch sie wirkt dabei eher wie eine Fünfjährige, die von ihren Eltern kein Eis bekommen hat und nun durch den Supermarkt brüllt: „Ich hab euch gar nicht mehr lieb.“ Denn die neue Linke in der SPD mag ein brillantes Gespür für Selbstinszenierung haben – doch mit ihren Rechenkünsten reicht es für keinen Mathe-Aufnahmetest an der Grundschule.

Im Bundestag haben CDU, CSU eine theoretische Mehrheit mit der AfD. Für SPD, Grüne und Linke reicht es hingegen nicht. In den Umfragen sieht es für Rot-Rot-Grün nicht besser aus. Zusammen kratzen die Parteien an der Grenze von 40 Prozent. Während Union und AfD gemeinsam stets locker über 50 Prozent kommen. Ein „Konstruktives Misstrauensvotum“, um Merz abzuwählen, ist daher nicht drin. Zumal der SPD-Vorsitzende Klingbeil als Kandidat in einem solchen Votum kaum Unions-Abgeordnete zum Überlaufen bewegen kann – wenn überhaupt, wäre das Pistorius.

Ein Interregnum, eine Zeit ohne funktionierende Mehrheit, hat es im Bundestag nach dem Ende der Ampel gegeben. Die SPD hat dabei die Union mit der „Brandmauer“ in Schach gehalten. Um die AfD von Entscheidungen fernzuhalten, dürfen die Christdemokraten nicht die theoretische Mehrheit mit dieser Partei nutzen. Also sind sie für Mehrheiten auf die drei linken Parteien angewiesen. Seien diese auch so wenig kompromissbereit, wie es die SPD in der Koalition ist.

Für die SPD könnte ein zweites Interregnum durchaus erstrebenswert sein. Dass es beim ersten Mal nicht funktioniert und zu 16,4 Prozent geführt hat, ist für die Sozialdemokraten kein Gegenargument. Was bliebe von der SPD übrig, wenn sie nicht immer wieder versuchen würde, was bisher schon nicht funktioniert hat? Sie könnte daher durchaus einen Streit mit der Union nutzen, um die gemeinsame Regierung mit Friedrich Merz vorzeitig zu verlassen. Auch schon in der ersten Hälfte der Wahlperiode. Der würde dann als wirkungsschwacher Kanzler dastehen und wäre zur Zusammenarbeit mit der AfD verdammt. Dann könnte ihn die SPD als Wegbereiter des neuen Faschismus hässlich machen, Stimmen dazu gewinnen und eine Mehrheit für Rot-Rot-Grün erreichen.

Dieser Plan ist schlecht. Er funktioniert aus mehreren Gründen nicht. Aber dass ein Plan schlecht ist und nicht funktioniert, heißt noch lange nicht, dass die SPD auf diesen Plan verzichtet. Sie hat die strategische Weitsicht einer knienden Ameise in nebliger Nacht. Der wesentliche Grund dafür, dass dieser Plan nicht aufgehen wird: Die Dämonisierung der AfD funktioniert immer schlechter. Mit einem Interregnum, in dem die SPD Merz zur Zusammenarbeit mit der AfD zwingen würde, ginge weiteres Potenzial zur Dämonisierung verloren. Wobei die Sozialdemokraten die Wirkung ihres Handelns auf den Bürger dramatisch schlecht einschätzen:

Wenn die SPD der AfD den Vorsitz in Ausschüssen verweigert, Millionen Euro für die parteinahe Stiftung oder die Posten von Parlamentspräsidenten, dann sehen sich die Sozialdemokraten im Selbstbild als weiße Ritter, die in den Kampf gegen das Böse ziehen. Doch in der Fremdwahrnehmung vieler Bürger sind sie nur ein Profiteur, der Konkurrenten Privilegien verweigert, die er sich selbst zur Genüge zugesteht.

Nasr posiert mit Linken und Grünen, um die Union zu ärgern. Sie hofft auf Rot-Rot-Grün. Strategisch weitsichtig ist das nicht. Die Linke legt zwar in den Umfragen zu, weil es manchen gefällt, wie Reichinnek Maximal-Forderungen aufstellt und auf Tiktok zum „F…enfreitag“ anstößt. Doch das sind keine Stimmen aus der Mitte. Die kommen von frustrierten Wählern aus dem linken Lager, sind nichts anderes als linker Kannibalismus. Grüne und SPD verlieren indes an Stimmen. Weil sie den Bürgern in drei Jahren Ampel ein anschauliches Beispiel dafür gegeben haben, wohin grün-linke Wirtschaftspolitik führt. Wollen die Sozialdemokraten die verlorenen Stimmen zurückgewinnen, indem sie versuchen, den Bürgern zu erklären, der Erhalt der „Brandmauer“ sei für die wichtiger, als ihr Job, ihr Haus, die Sicherheit der Grenzen gegen bewaffnete und unbewaffnete Eindringlinge – dann hat die SPD nicht einmal die strategische Weitsicht einer knienden Ameise in nebliger Nacht. Dann wird auch bisher Undenkbares denkbar – etwa das vorzeitige Aus einer Regierung in der ersten Hälfte der Wahlperiode.

🚨Blaues Beben in Gelsenkirchen bei Kommunalwahlen NRW | NIUS Live am 15. September 2025

🚨Blaues Beben in Gelsenkirchen bei Kommunalwahlen NRW | NIUS Live am 15. September 2025