Werden Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe ausgegrenzt oder stigmatisiert, so bezeichnet man dies gemeinhin als Rassismus. Eine unangenehme, verletzende Haltung, die andere zu Menschen zweiter Klasse erklärt.

Man sollte meinen, dass gerade Christen Rassismus ablehnen. Schließlich sind sie nicht nur Teil einer weltweiten Glaubensgemeinschaft, die Menschen unzähliger Völker gleichermaßen umfasst, Christentum fußt gar auf der Überzeugung, dass der Mensch, gleich, wie er aussieht und woher er stammt, ein Abbild Gottes sei: Die Würde jedes Menschen ist hier also nicht Ergebnis eines gesellschaftlichen Konsens oder einer zivilisatorischen Erkenntnis, sondern die Grundlage derselben.

Allerdings scheint sich die Evangelische Kirche in Deutschland nun ganz offiziell von diesem Glauben abzuwenden, feiert und propagiert Rassismus und will schon Kindern rassistische Ideen einflößen. Und das völlig ungestört und unbegleitet vom sonst üblichen gesellschaftlichen Aufschrei, wenn irgendwo vermeintlich oder tatsächlich Rassismus aufscheint:

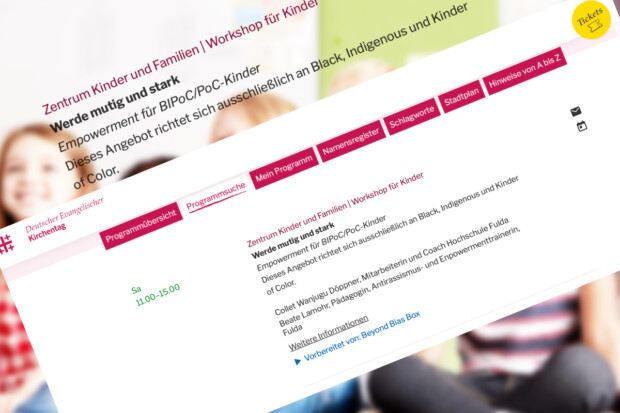

Unter den unzähligen Programmpunkten des diesjährigen Evangelischen Kirchentages, der ab dem 30. April nach Hannover lädt, findet sich ein Workshop namens „Werde mutig und stark“. Erwünscht sind bei diesem Workshop, der dem „Empowerment für BIPoC/PoC-Kinder“ dienen soll, „ausschließlich [an] Black, Indigenous und Kinder of Color“.

Ignoriert man das sonderbare deutsch-englische Kauderwelsch, könnte man nun gutgläubig und naiv feststellen, dass „Indigenous“ in Deutschland nur Kinder deutscher Abstammung meinen kann, und damit größtenteils hellhäutige Kinder, die darüber hinaus ja auch nicht farblos sondern ebenfalls „of Color“ sind – bloß eben gewöhnlich innerhalb eines Farbspektrums von Birkenholz über hellrosa bis dunkelbeige. Indes, die Sophisterei können wir uns sparen: Die Bezeichnung „indigenous“, also „eingeboren“, ist zwar irreführend und idiotisch, durch die weiteren Begriffe und im Kontext ist aber klar ersichtlich, wer und was gemeint ist.

Hier handelt es sich um die unverfrorene und unverschämte Normalisierung von Rassismus unter dem Vorwand der Diversität.

Besonders schmerzvoll ist dies insbesondere für Deutsche dunkler Hautfarbe oder ausländischer Abstammung, die zum Teil harsche Rassismuserfahrungen vorzuweisen haben, und die Opfer von sogenanntem „Othering“ werden – also davon, aufgrund eines phänotypischen Parameters, der Hautfarbe, als „anders“ und „fremd“ klassifiziert zu werden. Anders als Ausländer, die ja tatsächlich Fremde sind, und die es daher gemeinhin auch nicht stört, wenn sie als solche betrachtet werden, verfügen Deutsche, die sich durch ihr Aussehen abheben, unter Umständen über keine andere Identität als eben jene deutsche – für sie kann es kraftraubend und frustrierend sein, wenn ihnen diese ständig aufgrund ihres Äußeren abgesprochen wird.

Wer immerzu beweisen musste, dazuzugehören, kann nur entsetzt registrieren, dass hier offensichtlich Kindern eingeredet werden soll, nicht dazuzugehören; dass sie ermutigt werden sollen, sich selbst abzugrenzen, auszugrenzen und zu „othern“ – sich als „anders“ wahrzunehmen.

Abgesehen davon, dass dies Integration und Identität schwächt, ist es ein verletzender Affront gegenüber Kindern, die nicht dem Hautfarbenspektrum entsprechen, das man sich für diesen Workshop wünscht – also sowohl „indigene“ deutsche Kinder als auch die Mehrzahl kleiner Franzosen, kleiner Schotten, kleiner Kroaten oder kleiner Polen – kleine Sizilianer könnten sich womöglich in den Workshop hineinschmuggeln, vor allem, wenn sie glaubwürdig vermitteln können, dass ihre sizilianische Mundart in Wirklichkeit Arabisch sei. Sollte man, anstatt mehr Kinder mit Ausgrenzung zu konfrontieren, nicht lieber dafür sorgen, dass weniger Kinder darunter leiden?

Um den engagierten Einsatz für Rassismus auszugleichen, bieten die Kirchentagsveranstalter sensiblen Menschen, „die nicht von Rassismus betroffen sind“, ebenfalls einen Workshop an: „Kritisches Weißsein“. Nicht das Verhalten von Menschen ist also ein Problem, sondern wiederum – ihr Äußeres. „Weißsein“ als Stigma? Von dem Grundsatz, dass man Vorurteile am besten überwindet, indem man Gemeinschaft pflegt und Gemeinsamkeiten entdeckt, hält man hier also offensichtlich wenig. Segregation – ein altes Konzept in neuem Gewand. Wer lernen möchte, wie man das gemeinsame Menschsein möglichst provinziell und kleingeistig aufbricht und Menschen gemäß ihres Phänotyps in Schubladen steckt, ist auf dem Evangelischen Kirchentag gut aufgehoben.