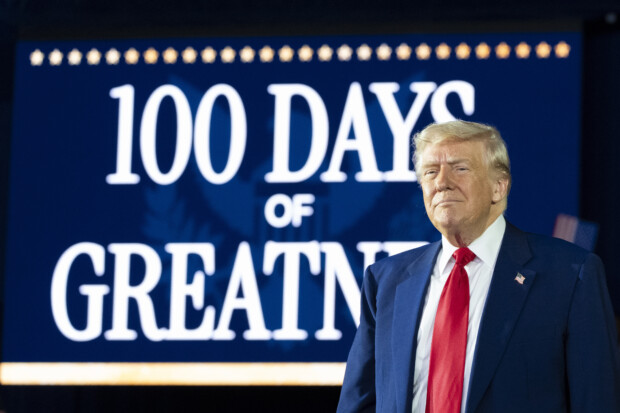

Kein US-Präsident war jemals so verhasst, keiner wurde je übler beschimpft als Donald Trump. Er zerstöre Demokratie und Rechtsstaat, attackiere die Freiheit von Wissenschaft und Presse, agiere wie ein Diktator, heißt es. Dann wieder wird er als irrlichternder, emotionaler und damit hochgefährlicher Politiklaie dargestellt, der imperiale Gelüste habe (Grönland!), das Völkerrecht ignoriere (Gaza!), Menschenrechte missachte (Ausweisungen!) und Verbündete attackiere.

Die linken Mainstream-Medien in den USA und Europa beschreiben den 78-Jährigen als korrupten Egomanen, der nur sich und seinen Clan bereichern wolle. Die Historikerin Anne Applebaum, im November mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet, nennt ihn den „korruptesten Präsidenten in der Geschichte der Vereinigten Staaten“. Die neue US-Führung versuche, sich der Verantwortung als westliche Schutzmacht (NATO, Ukraine) zu entziehen, lautet die Klage vor allem in Europa. Der Immobilien-Tycoon im Weißen Haus verrate den freien Westen, die freiheitlichen Werte, das westliche Bündnis und die um ihre Existenz kämpfende, von Russland angegriffene Ukraine.

Trumps Außenpolitik ordne alles seiner Strategie gegen den Großmacht-Konkurrenten China unter, lasse dabei auch Verbündete und Freunde im Stich. Seine zuweilen hektische, unberechenbare Handels- und Zollpolitik wird als gefährlicher Schlingerkurs für die Welt wirtschaft gegeißelt. Zudem nutze er weltweit die militärische und ökonomische Vorherrschaft der USA für unfaire „Deals“, die nur den Amerikanern und ganz besonders auch ihm selbst und seinem Clan nutzten. Unter Trump seien die USA zu einem „Schurkenstaat, der zu Einschüchterung und Erpressung greift“, verkommen, schrieb „Focus“-Kolumnist Jan Fleischhauer.

Viele Vorwürfe widersprechen sich diametral. So werfen ihm beispielsweise die einen vor, er habe geopolitisch eine alles dominierende Strategie, während die anderen konstatieren, dass er weltpolitisch nur willkürlich und planlos agiere. Linke Kommentatoren erklären solche Ungereimtheiten gern mit der erratischen Unberechenbarkeit Trumps, nicht mit dem wilden Furor der globalen Linken gegen den ehrgeizigen Reformpolitiker im Weißen Haus.

Immerhin gibt es in den USA schon einen Begriff für das zwanghafte Bedürfnis, jede Entscheidung und jede Maßnahme Trumps zu verdammen: „Trump Derangement Syndrome“, sinngemäß übersetzt eine „krankhafte, obsessive Trump-Ablehnung“. Tatsächlich wird der 45. und nun 47. Präsident der USA von der halben Welt gehasst und verabscheut wie wohl kaum einer seiner Vorgänger, obwohl Antiamerikanismus schon immer populär war.

Die zu einem guten Teil emotionale, irrationale Ablehnung Trumps reicht deutlich über das linke Lager hinaus, siehe beispielsweise Jan Fleischhauer oder aber auch Teile der Frauenbewegung und der christlichen Kirchen, die die republikanische Sicht auf woke Kultur durchaus teilen, den Republikaner aber menschlich verabscheuen.

Dieser Widerwillen gegen den 78-Jährigen, seine scheinbare politische Sprunghaftigkeit, insbesondere aber seine höchst fragwürdigen Privatgeschäfte drohen weltweit Kollateralschäden auch in politischen Lagern anzurichten, die ihm programmatisch nahestehen, zum Beispiel in der Abwehr von linken, totalitären Strömungen, Diversitäts- und Gender-Ideologen, von Islamisierung und illegaler Migration.

Die Freude bei Konservativen und Freiheitsliebenden in der westlichen Welt über den Einzug eines Politikers ins Weiße Haus, der den Kampf gegen die kulturelle und politische Dominanz von linken, woken Eliten aufnehmen will, weicht zuweilen der Befürchtung, dass paradoxerweise ausgerechnet der konservative Frontkämpfer Trump die antilinken Kräfte in der ohnehin verunsicherten, instabilen freien Welt schwächen und beschädigen könnte. Irritieren könnte bei aller Kritik an Trump, dass sich zumindest auf manchen Feldern die Anschuldigungen und Vorwürfe gegen ihn allein in seinen ersten vier Monaten im Amt überraschend schnell ändern. Sensationsheischenden, empörten Schlagzeilen über Trumps angebliche Schandtaten folgt in deutschen Medien oft genug Tage oder Wochen später still und leise die deutliche Abschwächung und Relativierung in der Beurteilung der vermeintlich krassen Aktionen oder radikalen Pläne des Republikaners.

Angesichts einer hochemotionalen, häufig auch zutiefst amerikafeindlichen Berichterstattung vieler Medien gibt es einen schmerzlichen Mangel an einer differenzierten und nüchternen Darstellung und Beurteilung der extrem ambitionierten und manchmal wohl völlig überhastet umgesetzten Reformagenda des republikanischen Außenseiters der US-Politik. Wobei Trump immer wieder auch glühende Anhänger irritiert, wenn es aussieht, als ob er persönlich oder seine große Familie die Präsidentschaft nutzten, um ihr Vermögen zu vermehren.

Absurd ist es, zu glauben, schon wenige Monate nach Amtsantritt sei es möglich, verbindlich und klar Folgen und Ergebnisse von Trumps Politik beurteilen zu können; die meisten Medien reagieren allerdings fast zwanghaft mit Abscheu und Empörung auf irgendwelche absurden Zitate des undisziplinierten, nicht selten schwadronierenden Präsidenten. Dann werden kurzzeitige Kurseinbrüche an den Börsen dramatisiert, erkennbare Fehlgriffe oder befremdliche Aktionen der US-Regierung aufgebauscht, um die große Keule der medialen Verdammnis zu schwingen.

Zumindest bisher erweist sich der hysterische Aufschrei in Europa über den drohenden amerikanischen Verrat an der Ukraine und das angebliche Einschwenken Trumps auf die Linie des russischen Präsidenten Wladimir Putin als fast gegenstandslos. Ob Trumps Bemühungen für eine einigermaßen akzeptable Friedensregelung in diesem Konflikt Früchte tragen, wird man erst im Laufe des Jahres einigermaßen fair beurteilen können.

Allerdings ist inzwischen klar, dass trotz aller Unkenrufe aus Europa die USA die Ukraine nicht zu einem imperialen Ausbeutungsvertrag über die Bodenschätze gezwungen haben. Gleichfalls scheint sich Kiew auch weiterhin auf Waffenlieferungen und Satelliteninformationen verlassen zu können.

Auch im Nahen Osten gibt es kaum Grund, an einer klaren politischen Linie Trumps zu zweifeln – wobei es auch hier klug und wichtig wäre, Trumps ungehemmte Fabulierlust (wie etwa von der „Riviera des Nahen Ostens“ im Gazastreifen oder dessen Inbesitznahme durch die USA) weitgehend zu ignorieren. Deutsche Medien lieben das Gegenteil: In unendlichen Wiederholungen wird immer wieder darauf verwiesen, dass Trump ursprünglich versprochen habe, „in 24 Stunden“ den Ukraine-Krieg beenden zu können.

Der selbstgefällige Republikaner liebt eben maßlose Übertreibungen, plappert zuweilen undiszipliniert und undiplomatisch drauflos. Dementsprechend gilt es, nicht jede Formulierung auf die Goldwaage zu legen. Denn in der politischen Praxis – beispielsweise in Nahost – erweist sich Trump meist als nüchterner, oft sogar vorsichtiger Realpolitiker; ebenso wie der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hält er allerdings ein hartes, kompromissloses militärische Vorgehen gegen die palästinensischen Terror-Gruppen grundsätzlich für alternativlos. Beide vertrauen weder UN-Organisationen noch folgen sie unrealistischen Träumereien europäischer Politiker über eine Zweistaatenlösung. Sowohl für Trump als auch für Netanjahu hat die Verhinderung einer iranischen Atomwaffe höchste Priorität.

Dass Washington ohne Einbeziehung Jerusalems mit der Hamas über Geiseln verhandelt, mit den Huthi-Rebellen Abkommen schließt oder die Golfstaaten hofiert, bedeutet noch lange nicht den von linken Medien sehnsüchtig herbei geschriebenen Bruch Trumps mit Netanjahu, der in der Rangliste der Hassfiguren für die internationale Linke nicht weit hinter dem Amerikaner rangiert. Die direkte Kontaktaufnahme illustriert nur Trumps Hemdsärmeligkeit.

Völlig ausschließen sollte man eine teilweise, graduelle Abwendung Trumps von Israel aus geopolitischen Motiven heraus zwar nicht, aber noch spricht vieles dafür, dass der US-Präsident Israel nach wie vor als extrem wichtigen Außenposten der freien Welt im Nahen Osten ansieht. Ebenso geradlinig hat Trump in seiner Grundsatzrede in Riad Mitte Mai deutlich gemacht, dass die USA endgültig Abschied nehmen von der Interventionspolitik der US-Neokonservativen. Das allerdings bedeutet keineswegs eine neue amerikanische Isolationspolitik und schon gar nicht die Abkehr von NATO und den westlichen Partnern – wie viele Politiker und Kommentatoren in Europa ständig lamentieren.

Trumps Kampf gegen illegale Migration und lateinamerikanische Drogengangs in den USA hat auch im Ausland heftige Proteste wegen angeblichen „Rechtsbrüchen“ und mutmaßlicher „Unmenschlichkeit“ ausgelöst: Der Republikaner versuche den Rechtsstaat auszuhebeln, ignoriere die Menschen rechte, bedrohe Millionen friedlicher Migranten im Land. Tatsache ist, dass der US-Präsident bislang stets die Urteile von Gerichten berücksichtigt, auch wenn zuweilen juristische Manöver dazu dienen sollen, den Einfluss einzelner Gerichte zu begrenzen. Fakt ist auch, dass es den US-Behörden binnen Wochen gelungen ist, den Zustrom illegaler Einwanderer drastisch zu reduzieren und Tausende krimineller Migranten aus dem Land zu schaffen.

Nicht alles gelang: Bürokratische Missgriffe und Fehlleistungen der Sicherheitskräfte, die zuweilen gnadenlose Härte gegenüber illegal im Land lebenden Menschen schmälern die frühe Erfolgsbilanz, die nicht nur in den USA von linken Mainstream-Medien weitgehend ausgeblendet wird.

Ähnlich die Situation im Kulturkampf der USA: Trumps Bemühen, die linke, woke Dominanz an Universitäten, Schulen, Kultureinrichtungen und staatlich subventionierten Medien zurückzudrängen, die skandalösen Irrwege der postkolonialen und postrassistischen Ideologen, der Gender- und Diversitätsfanatiker zu beenden, haben wütende Proteste insbesondere bei den intellektuellen Eliten ausgelöst. Trump wird beschuldigt, mit der Streichung von Zuschüssen und Privilegien für Harvard und andere Universitäten die Freiheit der Wissenschaft und die Qualität der Forschung zu gefährden. Dabei zielen die Maßnahmen Washingtons auf die Eindämmung und Schwächung von Antisemitismus und weißem Selbsthass, von aggressiven Linksextremisten und Islamisten.

Das alles sind Aspekte, die in der Berichterstattung der meisten Medien kaum Widerhall finden. Wenig erfährt die Öffentlichkeit auch über die chinesische Unterwanderung amerikanischer Universitäten, die von den US-Geheimdiensten schon lange argwöhnisch verfolgt wird. In Harvard, wo es eine besonders große Zahl chinesischer Studenten gibt, soll es Verbindungen zu einer paramilitärischen Organisation „Xinjiang Production and Construction Corps“ (XPCC) im chinesischen Xinjiang geben. Die Trump-Regierung beschuldigt die Universität, mit der Kommunistischen Partei und der iranischen Regierung zu kooperieren. Auch ein Ausschuss des US-Repräsentantenhauses fordert inzwischen mehr Transparenz der Universitäten in ihrer Zusammenarbeit und Partnerschaft mit Diktaturen weltweit.

Trumps Vorgehen gegen US-Universitäten und gegen die bisher wenig kontrollierte Erteilung von Visa an ausländische Studenten hat viele sachlich gut begründbare Ursachen und ist kaum ein Versuch, die Freiheit von Forschung und Lehre zu beschränken – so wie es deutsche Medien gern schildern.

Die realen Auswirkungen im Kampf gegen die Ideologen im Bildungs- und Kulturbereich sind heute noch ebensowenig klar erkennbar wie die Erfolge der von Trump eingerichteten Spezialbehörde zur Entbürokratisierung und zum Abbau von staatlichen Subventionen, DOGE („Department of Government Efficiency“), mit dem Sonderbeauftragten Elon Musk an der Spitze (bis Ende Mai).

Die Organisation behauptete im Mai, sie habe mit der Kündigung von mehr als 25.000 staatlichen Verträgen und Subventionen insgesamt 175 Milliarden Dollar und damit mehr als 1000 Dollar pro Steuerzahler einsparen können. Auch wenn an der Höhe dieser gigantischen Summe berechtigte Zweifel bestehen, bestreiten selbst viele US Demokraten nicht die grundsätzliche Sinnhaftigkeit von Trumps Initiative zum Abbau von Bürokratie und Verschwendung von Steuergeldern.

Heftige Kritik gab es allerdings, weil angeblich besonders wichtige Aufgaben des Staates beispielsweise im Gesundheits- und Bildungsbereich, aber auch bei der Kontrolle von Wirtschaft und Umwelt nicht mehr geleistet werden könnten. Zudem sei DOGE oft willkürlich, unbarmherzig und gesetzeswidrig gegen Staatsbedienstete vorgegangen.

Keine Kritik an Trump, keine Beschuldigung gegen den Republikaner hat allerdings ein solches Gewicht wie der Vorwurf der Korruption, der massiven persönlichen Bereicherung. Noch ist es zu früh, um hier ein abschließendes Urteil zu fällen. Zweifellos aber nutzt Trump die Präsidentschaft zu einer vermutlich legalen, aber moralisch kaum akzeptablen privaten Geldvermehrung. Seine Geschäfte beschädigen seine Integrität und unterminieren seine Glaubwürdigkeit.

Auch wenn manche von Trumps privaten Firmenprojekten – wie für den Verkauf von Sammelkarten oder von Trump-Krypto-Coins – schon vor seinem Amtsantritt gestartet worden waren, sind die anhaltenden unternehmerischen Aktivitäten des amtierenden Staatsoberhaupts einzigartig in der modernen US-Geschichte.

Die Trump-Familie hat einem Dossier der „New York Times“ („NYT“) zufolge ihr Vermögen in den ersten 125 Tagen der Präsidentschaft um zwei Milliarden Dollar vermehren können. Die Gewinne stammen aus allerlei Projekten und Firmen, an denen der Präsident selbst, seine Ehefrau Melania oder seine Söhne Don Jr. (47) und Eric (41) beteiligt waren oder sind.

Das US-Wirtschaftsmagazin „ Forbes“ schätzte Trumps Privatvermögen jüngst auf 6,1 Milliarden Dollar, 1,1 Milliarden mehr als noch im Vorjahr. Frühere US Präsidenten konnten darauf vertrauen, dass ihnen Bücher und Vorträge nach der Präsidentschaft einen Millionen Dollar schweren Geldsegen bescherten und sie damit durchaus äußerst komfortabel leben konnten. Der 47. amerikanische Präsident, der reichste in der bald dreihundertjährigen Geschichte des Landes, betrachtet den Job offenbar als Instrument, um zu mehr Reichtum zu gelangen.

Allein die hohen Gebühren aus den digitalen Geschäften bescherten dem Trump-Clan und deren Geschäftspartnern bisher 300 Millionen Dollar, berichtete die „NYT“. Trumps Söhne sollen demnach Kryptoverträge mit Golfstaaten im Gesamtwert von zwei Milliarden US-Dollar abgeschlossen haben. Offensichtlich blieb da ein ordentlicher Batzen hängen.

Der Zusammenarbeit Trumps mit dem früheren Konkurrenten und politischen Gegner, dem Amazon-Gründer und -Großaktionär Jeff Bezos, entsprang jüngst ein 28-Millionen-Dollar-Vertrag mit Melania Trump, demzufolge ihre Biografie vom Amazon-Streamingdienst Prime verfilmt werden soll. Normalerweise schließen US-Präsidenten und First Ladies solche Verträge zum Ende einer Amtszeit ab, nicht zu Beginn.

Mitte Mai versammelte Trump 220 Investoren, die sich an seiner Kryptowährung „$TRUMP-Coins“ beteiligt haben, zu einem exklusiven Dinner in seinem privaten Golfklub am Potomac River nahe Washington. Teilnehmen durften jene, die am meisten in die hochspekulative Trump-Währung eingezahlt hatten, deren Wert vor allem auf das Vertrauen in den mächtigen Trump beruht. Der chinesische Milliardär und langjährige Geschäftspartner Trumps Justin Sun (34), gegen den die US-Börsenaufsicht SEC 2023 wegen Betrugs ermittelt hatte, soll allein 18,5 Millionen Dollar für den Eintritt zu dem Steakessen mit Trump gezahlt haben.

Don Jr. und Eric scheinen erfolgreich die neuen Möglichkeiten, die sich nicht zuletzt durch die eigenwillige Amtsführung ihres Vaters erschließen, zu zahlreichen Immobilien- und anderen Geschäften zu nutzen. Bekannt wurden zuletzt – zum Teil milliardenschwere – Projekte wie ein Hotelkomplex in Serbiens Hauptstadt Belgrad, ein 80-stöckiger Wolkenkratzer in Dubai, ein Luxusresort in Doha (Katar), der „Jeddah Tower“ in Saudi-Arabien und ein Golfresort in Vietnam.

Überlegungen, wer im Umfeld Trumps seine zuweilen überraschenden Entscheidungen, die dann zu enormen Kursschwankungen an der Börse führen, zu allerlei Formen von Frontrunning-Geschäften nutzen könnte, gehören zwar in das Reich der Spekulation, werden aber von vielen Zeitgenossen nur zu gern kolportiert.

Auch Trumps beispiellose Bereitschaft, Geschenke anderer Staaten zu akzeptieren, wird in den USA heftig kritisiert. Offensichtlich hat der Präsident kein Problem damit, sich von der Familie des Emirs von Katar einen Jumbojet (Boeing 747-8) – als Ersatz für die in die Jahre gekommenen US-Präsidentschaftsmaschinen – schenken zu lassen. Listenpreis des Großraumflugzeugs: 400 Millionen US-Dollar. Noch nie hat sich US-Medien zufolge ein Präsident von einem Staat ein so teures Präsent überreichen lassen.

Der Historikerin Applebaum gelingt es angesichts dieser Vorgänge leicht, Trump in die Reihe gieriger Diktatoren und kleptokratischer Eliten in Afrika und Asien zu stellen. Trump, der seinen Landsleuten seit Langem verspricht, „Amerika wieder groß“ zu machen („Make America Great Again“), bietet den politischen Gegnern mit seinem privaten Geschäftsgebaren reichlich Munition. Kein Wunder, dass ihn US-Demokraten und Kommentatoren vor diesem Hintergrund als verlogenen Populisten beschimpfen. Trump habe keineswegs, wie im Wahlkampf versprochen, die Probleme der Mittelschicht, der Farmer und der Arbeiter im Visier, sondern kümmere sich einzig und allein um die finanziellen Interessen seiner Familie und die anderer US-Milliardäre.

In all dem Getöse geht fast völlig unter, dass Trump mit seiner Politik neuer Handelsbarrieren, hoher Zölle und massiver Steuererleichterungen tatsächlich viele Investoren aus aller Welt anlockt, zudem enorm lukrative Verträgen zugunsten der US-Wirtschaft den Weg ebnet. Allein bei seiner jüngsten Nahostreise vereinbarte er unter anderem ein Rüstungsabkommen mit Saudi-Arabien im Wert von 142 Milliarden US-Dollar – Garant für die Schaffung zahlreicher neuer Arbeitsplätze.

Für die linken, woken Eliten in der westlichen Welt dienen Trumps eitle Reden voller Selbstlob, Übertreibungen und falscher Behauptungen, seine Neigung zu Prunk und Protz sowie die fragwürdigen Businessaktivitäten nicht nur dazu, den Republikaner im Weißen Haus weiter zu dämonisieren, sondern damit auch Trumps konservative und freiheitliche Agenda infrage zu stellen und zu attackieren. Tatsächlich verursacht Trump durch sein persönliches Auftreten zahlreiche Kollateralschäden, denn auch für konservative und liberale Parteien und Politiker in aller Welt spielt das Ansehen Trumps eine enorme Rolle in ihren jeweiligen innen politischen Auseinandersetzungen.

Prominentestes Beispiel eines solchen Kollateralschadens sind die kanadischen Konservativen. Sie wurden bei den Unterhauswahlen am 28. April Opfer des allgemein großen Unbehagens am US-Präsidenten, der – ob nun ernst oder spaßig gemeint – über Kanada als weiteren Bundesstaat der USA palavert hatte. Die Liberalen, die nach dem Rücktritt des langjährigen Ministerpräsidenten Justin Trudeau im Umfragekeller gestanden hatten, konnten die Konservativen auf den letzten Metern noch überholen.

Die Tatsache, dass Trump als Präsident persönlichen Geschäftsinteressen nachgeht, widerspricht zumindest den ungeschriebenen Regeln und Geset zen einer modernen Demokratie. Dabei nutzt es wenig, dass sich auch bei den US-Demokraten ein Abgrund moralischer Verkommenheit auftut. Schließlich sind die fragwürdigen, möglicherweise kriminellen Geschäfte von Hunter Biden, Sohn von Trumps Vor gänger Joe Biden, keineswegs restlos aufgeklärt. Dass Joe Biden seinen Sohn kurz vor Ende seiner Amtszeit begnadigte, wirft ein weiteres dubioses Licht auf die Zustände in Washington.

Wenig vertrauensstiftend waren auch die in den vergangenen Wochen bekannt gewordenen Enthüllungen, dass die US-Demokraten offenbar über Jahre den katastrophalen Gesundheitszustand Bidens verschwiegen und dann seine senilen Fehlleistungen verharmlost und geleugnet hatten. Völlig versagt haben dabei natürlich auch die meisten Medien, die das alles nicht hinterfragten.

Aber auch diese gewissenlose Haltung der US-Demokraten, die wie alle Linken gern die Keule „demokratischer Werte“ schwingen, relativiert nicht die moralische Problematik der Aktivitäten Trumps. Er darf sich nicht wundern, als korrupt beschimpft zu werden, selbst wenn er das im engeren Sinn nicht wäre. Zwar gibt es keinerlei Hinweise auf wirkliche Bestechung, aber schon der geringste Anschein beschädigt das Amt und seinen Inhaber.

Dabei gibt es in aller Welt viel Hoffnung, dass der mächtige US-Präsident letztendlich hilft, das Überleben und die Zukunftsaussichten der freien Welt sicherzustellen. Allerdings bedrohen die fragwürdigen Geschäftstätigkeiten der Trump-Familie, die zu eng mit der Politik des Weißen Hauses verknüpft zu sein scheinen, nicht nur das Ansehen und die Würde des Präsidentenamts, sondern auch dessen politische Agenda.

Bei der Beurteilung Trumps empfiehlt es sich vermutlich, ein Prinzip der Kunstkritik anzuwenden: Kunst und Künstler sind zu trennen; auch ein moralisch niederträchtiger Mensch kann Werke schaffen, die Bewunderung verdienen. Das politische „Werk“ Trumps allerdings ist heute noch ganz eindeutig unvollendet. Warten wir ab.

DEUTSCHLAND: NRW wählt! Bundespolitik schaut nervös auf Kommunalwahl! AfD auf Erfolgskurs | LIVE

DEUTSCHLAND: NRW wählt! Bundespolitik schaut nervös auf Kommunalwahl! AfD auf Erfolgskurs | LIVE