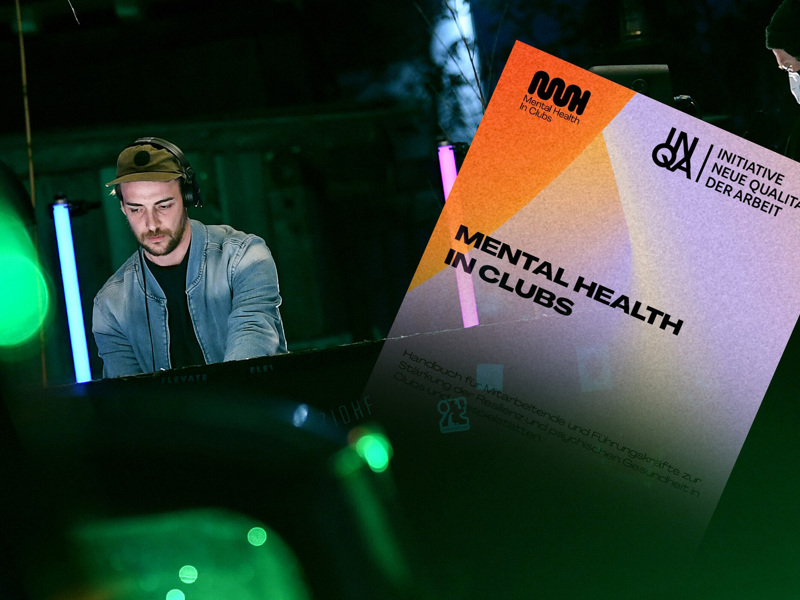

Mehr als 340.000 Euro Steuergeld für die Psyche von Barkeepern, DJs und Türstehern: Das Berliner Projekt „Mental Health in Clubs“ will Nachtarbeitern zu mehr Resilienz verhelfen – mit Workshops, Kurzzeittherapie und Tipps wie: „Gehe auf Toilette, wasche dir das Gesicht.“

Berlin ist berühmt für seine Clubszene – und verdient gut daran. Mehr als 200 Clubs gibt es in der Hauptstadt, jährlich zieht das Nachtleben Millionen Menschen aus aller Welt an. 2018 kamen allein drei Millionen „Clubtouristen“ nach Berlin, gaben im Schnitt 204 Euro pro Tag aus und sorgten so für einen Umsatz von knapp 1,5 Milliarden Euro. In der Branche selbst werden pro Jahr über 200 Millionen Euro umgesetzt, rund 9.000 Menschen arbeiten hier – vom Türsteher über die Barfrau bis zum Tontechniker.

Doch wer glaubt, das Leben hinter den Turntables, Bars und Lichtpulten bestehe nur aus Beats, Glitzer und Feiern, der irrt. Der Job im Nachtleben bedeutet oft: lange Nächte, hohe Lautstärke, wenig Schlaf, wechselnde Arbeitszeiten, Alkohol- und Drogenumfeld, körperliche Belastung – und häufig ein eher bescheidener Lohn.

Tanzende Raver im Außenbereich der „Wilden Renate“ an der Kreuzung Elsenbrücke Ecke Alt Stralau bei „A100 wegbassen“, einer gemeinsamen Protestaktion von Clubs und Fridays for Future gegen den Ausbau der A100, der mehrere Clubs in Berlin gefährdet.

Für das Projekt „Mental Health in Clubs“ flossen erhebliche Bundesmittel: 2023 wurden 72.759 Euro, 2024 154.166 Euro und 2025 116.732 Euro bereitgestellt – insgesamt also gut 343.000 Euro. Die Beträge bestätigte das Bundesministerium für Arbeit und Soziales auf Anfrage von NIUS.

„Der Zuwendungsbescheid wurde 2023 erteilt“ und war „eine Bewilligung für die gesamte zweijährige Laufzeit 2023 bis 2025“, so das Ministerium. Gefördert wird das Projekt im Rahmen der Richtlinie „Unternehmen und Verwaltungen der Zukunft: INQA-Experimentierräume“. Im ersten Förderaufruf „Resilienz (durch gut gestaltete Arbeitsbedingungen) in Zeiten des beschleunigten Wandels“ werden deutschlandweit zehn Projekte gefördert, heißt es gegenüber NIUS weiter. „Ziel ist es, in Unternehmen und Organisationen praxisnah zu erproben, wie sich Resilienz im Arbeitsalltag stärken lässt, um auch künftigen Herausforderungen begegnen zu können.“

Man könnte jetzt spotten: Wer in Berlins Nachtleben einsteigt, weiß doch, dass er keine Beamtenlaufbahn antritt. Niemand wird gezwungen, sich jede Woche bis in den Sonntagmorgen zwischen Nebelmaschine und Bassbox zu stellen. Wieso also muss der Steuerzahler dafür sorgen, dass Barpersonal, DJs und Garderobenkräfte mental bei Kräften bleiben?

Auf der anderen Seite: Anders als so mancher internationale Unsinn aus dem Fördertopf – Stichwort „Radwege in Peru“ – wirkt „Mental Health in Clubs“ immerhin halbwegs praxisnah. Die Umsetzung war, soweit bekannt, professionell angelegt, mit Workshops, Schulungen und Beratung. In einer Szene, die nicht nur für Touristen, sondern auch für Berlins Image und Wirtschaft eine tragende Rolle spielt, hat so etwas möglicherweise auch sinnvolle Aspekte.

Genau hier setzt das Projekt an, das ab 2023 mit mehreren hunderttausend Euro gefördert wurde: „Mental Health in Clubs“. Laut Abschlussbericht will das Projekt „geeignete Interventionen“ entwickeln, um „Resilienz und Wohlbefinden aller Beschäftigten und Besitzer*innen von Clubs“ zu steigern. Aus der Pilotphase sollen Angebote „für alle (Berliner) Clubs“ entstehen, dazu eine „bundesweite Öffentlichkeitskampagne“. Projektträger ist die Clubcommission, der Lobbyverband der Szene.

Die Sprache des Handbuchs bedient sich dabei der vollen Klaviatur linker Milieus: Es geht um „Awareness“, „Safe Spaces“, „Empowerment“ und „marginalisierte Mitarbeitende in der Clubkultur“. Ein Kapitel behandelt das Erkennen, Vorbeugen und Handhaben „diskriminierender Situationen“ sowie den „nicht-stigmatisierenden“ Umgang mit Substanzgebrauch.

Zentrale Leitlinie: Die Person, die eine Diskriminierung „erlebt oder behauptet“, erhält „Definitionsmacht“. „Bei einem Vorfall sollte stets die Erfahrung aus der Perspektive der betroffenen Person definiert werden und dabei ihre Bedürfnisse und Wünsche im Mittelpunkt stehen, nicht die Absichten der anderen Person.“

Auch die Berliner Charité war bei dem Projekt beteiligt.

Franziska Giffrey, Berlins Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe, lobt das Vorhaben mit großen Worten: „Berlin ist die Stadt der Freiheit und unsere Clubs sind als Freiräume ein Teil des Berliner Lebensgefühls. Sie machen die Kultur Berlins vielfältiger und sind zugleich Wirtschaftsfaktor und von großer Bedeutung für den Tourismus.“

Zu dieser Freiheit gehört auch der Konsum illegaler Drogen, da macht sich der Ratgeber keine Illusionen. Er fordert auch nicht dazu auf, illegale Substanzen zu meiden, sondern plädiert für einen vorsichtigen Umgang mit ihnen, der nicht stigmatisierend sei.

„Mit wenig anfangen, es langsam angehen“ lautet die Empfehlung in puncto Drogenkonsum.

An anderer Stelle wird Mitarbeitern Handlungsempfehlungen erteilt, für Situationen, in denen Grenzüberschreitungen stattgefunden haben. Menschen besuchen Nachtclubs, heißt es da, „um mit anderen in Kontakt zu kommen, Musik zu hören, Spannungen abzubauen oder um von ihrem Alltag abzuschalten“. Neben dem Nachtleben als „reiner Spaß“ gebe es unter der Oberfläche jedoch „ein komplexes Spektrum an Emotionen, das sowohl von den Gäst:innen als auch vom Personal spontan und auf einzigartige Weise ausgedrückt wird.“

Bei Überforderung wird dazu geraten, sich aus der Situation zu entfernen, etwa herauszugehen und: „gehe auf Toilette, wasche dir das Gesicht.“ Das soll helfen, „dein Nervensystem deutlich zu beruhigen.“

Frische Luft und kühles Wasser sind im Disko-Ratgeber Mittel zur Entspannung.

Da die Arbeitszeiten von Menschen, die gewöhnlichen Jobs nachgehen, deutlich andere sind, kann das zu Herausforderungen führen, so der Ratgeber. Dabei wird auch das Phänomen, sein Arbeitsleben bruchlos in Freizeit übergehen zu lassen, angesprochen.

Es wird als möglicherweise „bereicherndes Merkmal der Tätigkeit im Club“ beschrieben.

Sieben bekannte Berliner Clubs nahmen am Modellprojekt der Clubcommission teil – Fitzroy & Lark, Zenner, Tresor & Ohm, SchwuZ, RSO, Renate & Else sowie Gretchen. Dort wurden Workshops, psychologische Beratung und organisatorische Maßnahmen erprobt.

Teilnehmer lobten vor allem die inhaltliche Qualität der Workshops. Die von der Clubcommission organisierten Kurse seien „immer sehr wertig“ gewesen, mit „guten Rednern“ und „wirklich gutem Wissen“. Man habe „ein gutes Fundament schaffen“ können, um sich weiterzubilden und „herauszufinden, was kann ich überhaupt machen, was sind die richtigen Techniken“.

Am meisten genutzt und am besten bewertet wurde jedoch die psychologische Kurzzeittherapie. Sie sei „auf die Lebensrealität in der Clubszene zugeschnitten“ gewesen, sodass Themen wie „Belastung durch die Nachtarbeit oder Substanzgebrauch“ offen angesprochen werden konnten.

Manche Clubs gingen sogar ungewöhnliche Wege: Zwei Pilotclubs führten interne Gespräche zum Umgang mit Alkohol und Drogen, die zu neuen Absprachen führten. In einem Fall vereinbarten Beschäftigte und Leitung, konsumfreie Bereiche zu schaffen, „um es während der Arbeitszeit leichter zu machen, Suchtmitteln aus dem Weg zu gehen“.

Ein Clubbetreiber bringt die praktischen Grenzen solcher Bemühungen auf den Punkt:

„Ich kann bestimmte Gegebenheiten nicht ändern. In dem Moment, wo Menschen bei uns im Club arbeiten, muss bewusst sein, dass ich bestimmte Dinge nicht ausschließen kann. Ich kann nicht ausschließen, dass Musik gespielt wird und bunte Lichter über den Tresen flimmern. Ich kann mir Mühe geben, und das tun wir, die Arbeitsbereiche von Schall zum Beispiel möglichst abzuschirmen. Aber auch da gibt es Grenzen, die nicht funktionieren.“

Man kann darüber streiten, ob „Mental Health in Clubs“ ein ernstzunehmendes Modellprojekt für die Arbeitswelt der Zukunft ist – oder einfach die teuerste Aufforderung Berlins, mal kurz rauszugehen und sich das Gesicht zu waschen.

Lesen Sie auch: Von A wie Afghanistan bis G wie Guyana: Diese verrückten NGO-Projekte finanziert die EU mit Steuergeld

VOR ALASKA-TREFFEN: Merz sucht Linie mit Trump und Selenskyj – Europa will Druck auf Putin erhöhen

VOR ALASKA-TREFFEN: Merz sucht Linie mit Trump und Selenskyj – Europa will Druck auf Putin erhöhen