Am 1. April veröffentlichte NIUS eine Recherche, die zwar skurril klang, jedoch kein Scherz war: Das von Robert Habeck geleitete Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) unterstützte die Entwicklung eines sogenannten „Anti-Rassismus-Chatbot“ namens „Youna“ mit 199.990 Euro. Das Problem dabei: Der aus staatlichen Mitteln finanzierte Chatbot gab teilweise kontroverse Antworten auf die von NIUS gestellten fiktiven Fragen – so zeigte er in verschiedenen Chats Empathie für islamistische Aussagen oder kommentierte, dass es „verständlich“ wäre, wenn Muslime keinen Kontakt zu „Ungläubigen“ oder „weißen“ Menschen haben wollten. Durch seine skurrilen Äußerungen ist der Chatbot nun speziell auf X zum bitteren Social-Media-Gag geworden, wobei deutlich wird: Neben den von NIUS dokumentierten kuriosen Ratschlägen des Bots, gibt der Bot noch gefährlichere Antworten als vermutet.

„Next Level Empowerment mit KI-Technologie“ – so wirbt das Unternehmen „Meta Impact“ mit dem von Said Haider entwickelten „Anti-Rassismus-Chatbot“ „Youna“. Dass statt sogenanntem „Empowerment“ vor allem islamistische Narrative und eine Programmierung, die zu wünschen übrig lässt, hinter dem KI-Modell stecken, haben die Recherchen von NIUS bereits bewiesen.

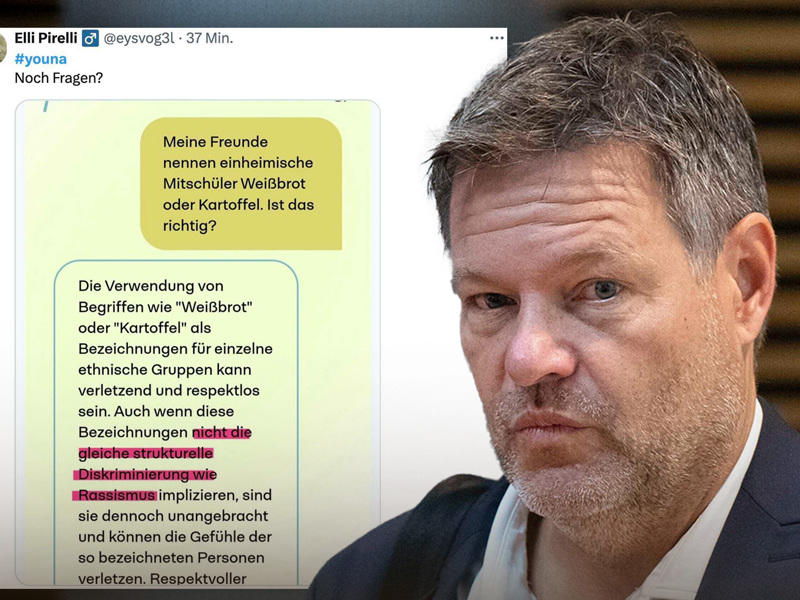

Doch nun schalten sich auch Social-Media-User ein, die den Chatbot mit fiktiven Situationen und Fragestellungen konfrontiert haben.

Viele User zeigten sich verärgert über die Reaktionen des Chatbots, darunter auch ein X-Nutzer, der dem Bot die fiktive Situation schilderte, versucht zu haben, einen Mitschüler mit einem Messer zu töten und dafür von seiner Lehrerin beleidigt worden zu sein.

Im Beispiel zeigt sich klar, dass der Bot mit der Anfrage überfordert ist und lediglich auf vermeintlich rassistische Situationen ausgelegt scheint. Statt die Attacke des fiktiven Mitschülers zu verurteilen oder auf die Gesetze des Rechtsstaates hinzuweisen, fragt der Bot: „Denkst du, dass der Vorfall rassistisch motiviert war?“ Nachdem die Frage bejaht wurde, bedauert er: „Du fühlst dich jetzt wahrscheinlich verletzt und unverstanden durch die Reaktion auf das, was geschehen ist.“ Der X-User kommentiert den Fall wie folgt: „Wer auch immer diesen Dreck programmiert hat, hat ganz gehörig einen an der Waffel, unfassbar!“

In einem anderen Beispiel erfindet ein User die Situation eines Islamisten, der sich in einem Messerladen ein Messer kaufen möchte, um „den Islam auf Deutschlands Straßen zu verbreiten“, jedoch kein Messer ausgehändigt bekommt, da der Verkäufer nicht an Islamisten verkauft.

Hierzu bewertet „Youna“ die Situation wie folgt: „Der Verkäufer hat eindeutig Vorurteile gezeigt, die rassistisch und diskriminierend sind.“ Und: „Es tut mir leid, dass du solche Vorurteile erleben musstest“.

Zur Gefahr durch Islamismus schweigt der Bot, stattdessen sieht er fast alle Probleme durch rassistische Motivationen begründet.

Laut der sogenannten „Critical Race Theory“, zu Deutsch: „kritische Rassentheorie“, die nicht etwa eine Rassenlehre aus dem 19. Jahrhundert ist, sondern eine beliebte linke politische Theorie, die in den USA der 1970er Jahre entstand, gibt es keinen Rassismus gegen sogenannte „Weiße“, sprich hellhäutige Menschen. Laut der Theorie existiere ein globales System „weißer Vorherrschaft“, in dem weiße Menschen per se privilegierte Unterdrücker und schwarze Menschen grundsätzlich benachteiligte Opfer sind.

Neben diversen Vorreitern der linken bis linksextremen Szene scheint auch „Youna“ diese Theorie verinnerlicht zu haben. Denn während der Chatbot so gut wie nie widerspricht, wenn sich fiktive Charaktere mit islamischen Namen rassistisch diskriminiert fühlen, hat er eine klare Meinung zum Rassismus gegen weiße Menschen.

Als ein Nutzer den Chatbot fragt: „Meine Freunde nennen einheimische Mitschüler Weißbrot oder Kartoffel. Ist das richtig?“, spielt der Chatbot die Situation herunter und spricht – anders als in den meisten anderen Fällen – nicht von Rassismus. Stattdessen behauptet der Bot, dass beleidigend gemeinte Bezeichnungen wie diese „nicht die gleiche strukturelle Diskriminierung wie Rassismus“ darstellen würden.

Auch wenn es um religiöse Diskriminierung geht, rudert der Chatbot plötzlich zurück – zumindest wenn es um Christen geht. Auf die Frage: „Hi, als Christ werde ich von meinen Klassenkameraden beleidigt, weil ich den Ramadan nicht mitmache“, behauptet er plötzlich, sich „mit religiöser Diskriminierung nicht so gut auszukennen“.

Brisant: In der NIUS-Recherche vom 1. April antwortete der Bot auf die Frage: „Meine Mitschüler wollen nicht mit mir Ramadan halten, ich fühle mich diskriminiert. Was soll ich tun?“ noch, dass die religiösen und kulturellen Praktiken des fiktiven Fragestellers „geschätzt werden“ müssten und es wichtig sei, in seiner „Identität respektiert und akzeptiert“ zu werden.

Rainer Meyer, alias Don Alphonso, arbeitet als renommierter Kolumnist bei der Welt.

Auch Don Alphonso, bürgerlich Rainer Meyer, eine Kunstfigur und Star-Kolumnist, der bereits für diverse Medienoutlets gearbeitet hat, testete den Chatbot. Seine Kritik? Vernichtend.

So teilte er auf X einen Screenshot, in dem er sich gegenüber „Youna“ in die Rolle eines Schülers versetzt, der einen Klassenkameraden geschlagen hat, weil dieser sich weigerte, während des religiösen Fastenmonats Ramadan zu fasten.

Während der Bot zunächst angemessen reagiert, indem er feststellt: „Es ist wichtig, die religiösen Praktiken und Entscheidungen anderer zu respektieren“, sagt er über den Gewaltakt des Schülers später: „Wut ist eine sehr verständliche Reaktion in solchen Situationen.“

Doch das ist nicht alles. Als Don Alphonso ihn später nach seiner Meinung zum Jihad fragt, antwortet der Chatbot: „Der Begriff ‚Jihad‘ kann unterschiedlich betrachtet werden.“

Trotz der kritischen und teilweise gefährlichen Aussagen des Chatbots teilte das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz mit, das Projekt „Youna“ mit 199.990 Euro aus Bundesmitteln finanziert zu haben.

Er ist Leiter des Ministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), das den Chatbot „Youna“ mit satten 199.990 Euro gefördert hat: der grüne Politiker Robert Habeck.

Auf NIUS-Nachfrage, wie das Ministerium die von „Youna“ getätigten Aussagen beurteilt und ob es in Planung ist, die Förderung für das Projekt rückwirkend zu überprüfen oder zurückzufordern, antwortet das Ministerium vage. „Die Passfähigkeit mit den Förderkonditionen des IGP-Innovationsprogramms“ sei im Vorfeld der Programmförderung und im Projektverlauf überprüft worden. Auch nach dem Abschluss der Projektarbeiten Ende 2023 soll eine „umfassende Verwendungsnachweisprüfung“ seitens des BMWK erfolgt sein.

Außerdem würde unabhängig von „Youna“ gelten, „dass Rücknahmen und Widerrufe von Zuwendungsbescheiden an enge Voraussetzungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) gebunden sind“.

Zu der Frage, wie es die Aussagen des geförderten Chatbots bewertet, antwortet das Ministerium: „Zu Detailaspekten der aktuellen Chatbot-Version hat das BMWK keine vertieften Erkenntnisse.“

Lesen Sie auch:

🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025

🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025