Zwar ist das Volk der Bundesrepublik Deutschland im Artikel 20 des Grundgesetzes zum Souverän der dort ebenfalls festgeschriebenen Demokratie bestimmt. Von ihm soll „alle Staatsgewalt“ ausgehen, die es „in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung“ ausübt. Trotzdem wird der ohnehin nur limitierte und sehr indirekte Einfluss der Bürger auf die Institutionen der Demokratie immer weiter zurückgedrängt – ausgerechnet im Namen des seit Jahren vehement geführten Kampfes zur Verteidigung von Demokratie und Meinungsfreiheit.

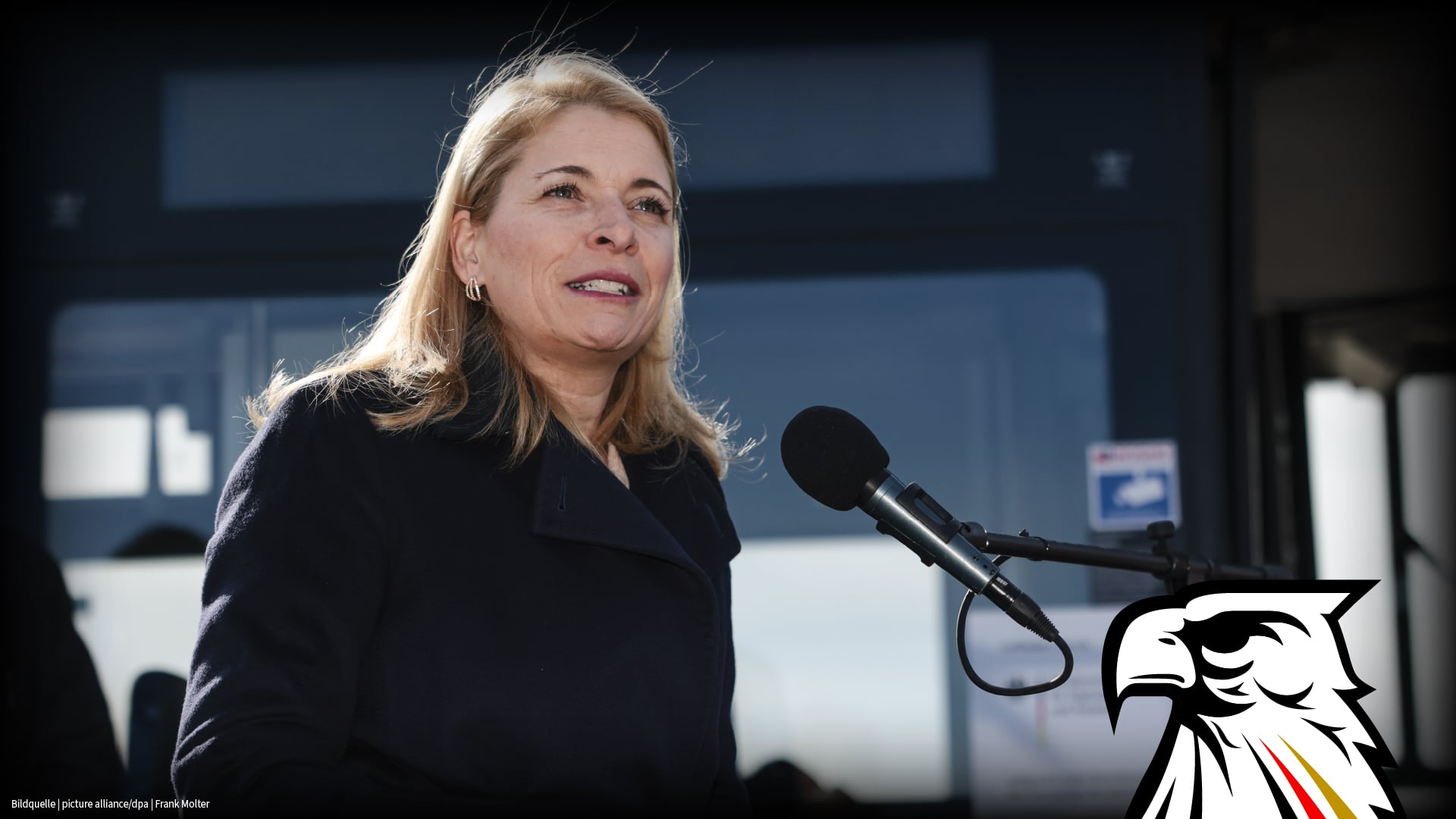

Reichliches Anschauungsmaterial hierfür liefert die vor einigen Wochen geplatzte Wahl von drei neuen Bundesverfassungsrichtern, die jeweils mit Zweidrittelmehrheit der Abgeordnetenstimmen des Bundestags hätten gewählt werden sollen. Nachdem sich jedoch abzeichnete, dass Abgeordnete der Union nicht für die von der SPD vorgeschlagene Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf stimmen würden und dies deren Wahl gefährdet hätte, wurde die Abstimmung komplett abgesagt, obwohl sich die Fraktionsspitzen CDU/CSU und SPD zuvor auf die Wahl aller drei Verfassungsrichter geeinigt hatten.

Dem Eklat folgten massive Vorwürfe vor allem an die Adresse der Bundestagsabgeordneten von CDU und CSU. Sie hätten sich einer Hetzkampagne gebeugt oder sich an dieser sogar beteiligt, die das Ziel gehabt habe, eine demokratische Wahl zu verhindern, die Justiz zu politisieren und letztlich die Demokratie zu beschädigen. In diesem Duktus verurteilte Dirk Wiese, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD, die öffentliche „Hetzkampagne gegen eine hoch angesehene Staatsrechtslehrerin“. Britta Haßelmann (Grüne) geißelte, dass sich die Abgeordneten von rechten Medienkampagnen beeinflussen ließen und eine Frau als Verfassungsrichterin verhindern wollten. Heidi Reichinnek (Linke) protestierte im Bundestag gegen rechte Einflussnahme im Parlament.

Das SPD-Parteiorgan Vorwärts warf der Union vor, sie knicke vor einer Hetzkampagne ein und treibe mit der „Politisierung der Justiz“ den Angriff auf „die Grundpfeiler der Demokratie“ voran. Das Amt einer Verfassungsrichterin sei nämlich „kein politisches, sondern ein juristisches Amt“. Was normalerweise ein „sachlicher, demokratischer Prozess“ sei, so die Amadeu Antonio Stiftung, „wurde diesmal von einer antidemokratischen Desinformations- und Hetzkampagne zerschlagen.“ In einem Protestbrief beklagten über 300 Wissenschaftler, dass der Umgang in Politik und Öffentlichkeit mit Brosius-Gersdorf geeignet sei, „die gesamte demokratische Ordnung zu beschädigen“.

Der ehemalige Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) resümierte in einem Beitrag für die F.A.Z., dass es besser sei, wichtige politische Entscheidungen wie die Wahl der Verfassungsrichter so weit wie möglich aus der öffentlichen Diskussion herauszuhalten und sie vom Wählerwillen zu entkoppeln. Durch „die hitzige Debatte in der Öffentlichkeit“ hätten nämlich „parteipolitische Motive in den Diskurs über ein Amt [Einzug erhalten], das gerade nicht parteipolitisch geprägt sein darf“, so Buschmann. Um eine derartige Politisierung zu verhindern sei es besser, wenn die Richter „auf eine Weise ins Amt gelangen, die einer Papstwahl ähnelt“, also durch intransparente Entscheidungen, die frei von jeglicher Rechenschaftspflicht in Hinterzimmern getroffen werden.

Mit diesem Vorschlag schwebte ihm wohl eine Rückkehr zu der bis 2014 gängigen Praxis vor, bei der die Nominierung und die Wahl der Verfassungsrichter dem nur zwölfköpfigen Wahlausschuss des Bundetags überlassen blieb, um die Öffentlichkeit wie auch die große Mehrheit der Bundestagsabgeordneten praktisch vollkommen aus dem Entscheidungsprozess herauszuhalten. Da diese Regelung von Bundesverfassungsrichtern als undemokratisch und nicht verfassungskonform festgestellt wurde, musste dies vom Bundestag geändert werden. Seitdem werden die vom Bundestag bestimmten Verfassungsrichter von allen Bundestagsabgeordneten gewählt und zwar mit Zweidrittelmehrheit, um die Überstimmung von politisch bedeutsamen Minderheiten durch einfache Mehrheiten zu verhindern.

Die hier zum Ausdruck gebrachte Abwertung der öffentlichen Diskussion zur Verfassungsrichterwahl als von Hass und Hetze geprägt sowie der Vorwurf einer Politisierung durch parteipolitische Motive zielt darauf ab, die demokratische Fundierung dieses politischen Prozesses zu unterhöhlen. Anstatt dem Wahlvolk die Chance zu geben, sich durch größtmögliche Transparenz ein eigenes Urteil zu bilden oder sogar durch die Teilnahme an der öffentlichen Debatte in den Meinungsbildungsprozess eingreifen zu können, wird eine vermeintlich dadurch verursachte Politisierung behauptet, die darauf abzielt, eine „hitzige Debatte“ zu verhindern und den Einfluss der Wähler zu minimieren. Anders als insinuiert verhilft jedoch exakt diese vermeintliche Entpolitisierung den Parteieliten zur Durchsetzung ihrer Agenda und sie eröffnet ihrer Manipulation Tür und Tor, woraus tatsächlich eine für die liberale Demokratie existenziell bedrohliche Politisierung des Bundesverfassungsgerichts resultiert.

Um dies zu verhindern, existiert entsprechend der konstituierenden Prinzipien der Demokratie eine strikte institutionelle Trennung zwischen den Gerichten und Rechtsprechung (Judikative) einerseits und der Politik mit gesetzgebender Funktion (Legislative) sowie ausführenden Organen, darunter die Bundesministerien einschließlich Bundesverfassungsschutz und Staatsanwaltschaften (Exekutive) andererseits. In Deutschland ist diese Trennung zwischen Politik und Recht in der Form realisiert, dass zwar die Wahl der Verfassungsrichter ein politischer Akt ist, den die in den Bundestag gewählten Volkvertreter sowie der Bundesrat bestimmen. Die gewählten Verfassungsrichter sind dann jedoch Teil einer von der Politik unabhängigen Institution, deren Rechtsprechung für die anderen Verfassungsorgane – darunter Bundestag und Bundesrat – wiederum bindend ist. Die strikte institutionelle Trennung ist in Deutschland umso wichtiger, da das Bundesverfassungsgericht in der Verfassung der Bundesrepublik eine herausgehobene und besonders mächtige Stellung einnimmt, die es gleichermaßen zum Wächter über die Verfassung und die Demokratie erhebt. Die Politisierung dieser Institution, also die politische Einflussnahme wie auch die Vereinnahmung gewählter Richter für politische Ziele, unterhöhlt daher deren Unabhängigkeit und die Demokratie.

Da also die Wahl der Verfassungsrichter ein politischer Akt ist, entsprach es demokratischen Prinzipien, dass die juristischen Positionen der zur Wahl stehenden Verfassungsrichter, also auch die von Brosius-Gernsdorf, sowie deren öffentlich geäußerten Ansichten thematisiert wurden. Durch Medienberichterstattung wurden nicht nur ihre Auffassungen zum Schwangerschaftsabbruch vielen Bundestagsabgeordneten und Bürgern bekannt, sondern auch ihre Position zu einem AfD-Verbotsverfahren bei dem die Politik ihrer Meinung nach – aus Sorge, das Verfahren könne scheitern – zu „ängstlich“ agiere. Bei einem Auftritt bei Markus Lanz im ZDF im vergangenen Jahr sagte sie: „Die Frage ist, ob es genug Material der Verfassungsschutzbehörden gibt, […] dass sie verfassungsfeindliche Ziele erreicht. […] Wenn es genug Material gibt, wäre ich auch dafür, dass der Antrag auf ein Verbotsverfahren gestellt wird. Weil das ein ganz starkes Signal unserer wehrhaften Demokratie ist, dass sie sich gegen Verfassungsfeinde wehrt, dass es Grenzen gibt, die nicht überschritten werden dürfen“.

Auch wurde ein von ihr publiziertes Papier bekannt, in welchem sie unter anderem eine Pflicht zur Impfung gegen Covid-19 bejahte und die Auffassung vertrat, dass eine allgemeine Impfpflicht gegen das Covid-19 Virus nicht gegen das Grundgesetz verstoße. Brosius-Gersdorf ist hoch anzurechnen, dass sie sich mit ihrem Auftritt am 15. Juli bei Markus Lanz sogar selbst dem Meinungsbildungsprozess in der Öffentlichkeit stellte, um – wie sie dort ausführte – gegen sie vorgebrachte „Einwände Stellung [zu] nehmen“ und um „einen Beitrag zur Versachlichung der Debatte zu leisten“.

Dass daraufhin immer mehr Unionsabgeordnete Brosius-Gersdorf öffentlich als ungeeignet und entgegen der eigenen Parteieliten als unwählbar bezeichneten oder sich mit der Einschätzung, die Juraprofessorin sei „eine ultralinke Juristin“ anonym zitieren ließen, ist vor allem ein Lebenszeichen für einen demokratischen Prozess in dem die Unabhängigkeit der vom Volk gewählten Vertreter gegenüber der Partei aufscheint. Dies trifft unbeschadet des Umstands zu, dass beispielsweise der CDU-Bundestagsabgeordnete Nicolas Zippelius seine Bedenken zur Position von Brosius-Gersdorf zum ungeborenen Leben nicht unter Verweis auf den Wählerwillen begründete, sondern erklärte, „ich werde im Rahmen eines Wahlgangs zu Frau Brosius-Gersdorf nur meinem Gewissen folgen“.

Während die vermeintlich drohende Politisierung, wie beispielsweise bei der Verfassungsrichterwahl, instrumentalisiert wird, um die Zurückdrängung des Wahlvolks aus politischen Prozessen zu legitimieren, wird diese Warnung inzwischen in perfider Art und Weise genutzt, um sogar eine tatsächliche Politisierung der Justiz voranzutreiben. So wurde die im vergangenen Dezember vom Bundestag kurz vor dessen Auflösung beschlossenen Grundgesetzänderungen zum Bundesverfassungsgericht damit begründet, dass bei sich verändernden Mehrheitsverhältnissen eine Politisierung drohe. Mit diesem Ziel wurden zentrale Strukturvorgaben, wie etwa die Bindungswirkung von Urteilen des Bundesverfassungsgerichts für andere Verfassungsorgane auf die Ebene der Verfassung gehoben, so dass der Bundestag Veränderungen zukünftig nicht mehr mit einfacher Mehrheit, sondern nur mit verfassungsgebender Zweidrittelmehrheit beschließen kann.

Der weitaus wichtigere Teil der Gesetzesänderungen betraf die Wahl der Verfassungsrichter, die nun so geregelt ist, dass bei deren Wahl auf politisch starke Minderheiten, die mehr als ein Drittel der Wähler repräsentieren, keine Rücksicht mehr genommen werden muss. So können die etablierten Parteien einem drohenden Machtverlust entgegenwirken, den sie ansonsten aufgrund des schwindenden Wählerzuspruchs erleiden würden. Dazu wurden rechtliche Strukturen geschaffen, die sicherstellen, dass das Recht zur Wahl der Verfassungsrichter vom Bundestag auf den Bundesrat oder in umgekehrter Richtung übergeht, sobald im jeweiligen Verfassungsorgan keine Zweidrittelmehrheit erreicht wird. Zudem kann nun das Wahlrecht jederzeit mit einfacher Mehrheit des Bundestages so geändert werden, dass die Wahl der Verfassungsrichter durch den Bundestag mit einfacher Mehrheit erfolgen kann.

Das bisherige Erfordernis einer Zweidrittelmehrheit hatte eine Majorisierung der Minderheit verhindert und die politischen Akteure gezwungen, sich auf eine breite, überparteiliche Lösung zu einigen, die unterschiedliche Perspektiven im Gericht abbildet. Inzwischen fordern führende Politiker der Union, wie etwa CSU-Chef Markus Söder, genau die im Dezember durch die Gesetzesänderungen zum Bundesverfassungsgericht vorbereitete Möglichkeit zum Wechsel auf einfache Mehrheiten zu nutzen. Denn „dieses Hin und Her mit den Sperrminoritäten von links und rechts außen“, so Söder – also der Umstand, dass CDU/CSU und SPD zur Erreichung von Zweidrittelmehrheiten auf die Stimmen von Linken, Grünen oder AfD angewiesen sind – führe dazu, dass es „zum Teil zu kaum vertretbaren politischen Kompromiss- und Konsensverrenkungen kommt“.

Bei der Bestimmung der Verfassungsrichter, die aufgrund deren Wahl durch Bundestag und Bundesrat immer ein politischer Akt war, geht es den etablierten Parteien in Anbetracht schwindender Wählergunst im Kern darum, den Einfluss des Volks und der gewählten Repräsentanten soweit als möglich zu limitieren, um diese Entscheidungen weitgehend unbehelligt vom wachsenden Druck des Souveräns treffen zu können. Mit dieser Immunisierung politischer Prozesse gegenüber dem Einfluss der Wähler erreichen sie eine Ausdehnung ihrer politischen Entscheidungsspielräume, die zunehmend disproportional zu ihrem tatsächlichen politischen Gewicht stehen. Um in Anbetracht des weiter wachsenden Wahlerfolgs populistischer Parteien wie der AfD und dem BSW sowie der gleichzeitig ungebremsten Erosion des eigenen Wählerzuspruchs und dem dadurch drohenden weiteren politischen Gewichtsverlust entgegenzuwirken, spielt die Politisierung der Gerichte im Kalkül der etablierten Parteien eine immer wichtigere Rolle – beim Machterhalt.

Dieses Kalkül lässt sich schließlich auch daran erkennen, dass offenbar gezielt Verfassungsrichter ins Amt gebracht werden sollen, von denen erwartet wird, dass sie sich für die politischen Ziele der sie nominierenden und wählenden Parteien vereinnahmen lassen. Das erscheint den etablierten Parteien in Anbetracht eines drohenden Verlusts politischer Mehrheiten umso relevanter. Mit ihren Richtervorschlägen spricht die SPD in dieser Hinsicht eine deutliche Sprache, denn nicht nur die oben bereits dazu zitierte Brosius-Gersdorf, die inzwischen ihre Kandidatur zurückgezogen hat, sondern auch die von ihr vorgeschlagene Ann-Kathrin Kaufhold sind klare Befürworter eines AfD-Verbotsverfahrens. Während einer Diskussionsveranstaltung im letzten Jahr kritisierte Kaufhold die „Ängstlichkeit“ der Politik, einen AfD-Verbotsantrag zu stellen, aus „Sorge davor es könnte scheitern“. In der Konsequenz führe diese Haltung fatalerweise dazu, dass man den Antrag „nie“ stelle, so Kaufhold.

Die Politisierung des Bundesverfassungsgerichts ist jedoch nicht etwa auf die gezielte Einflussnahme durch die Auswahl von Richtern mit einem geeigneten politischen Profil beschränkt. Teil des Kalküls ist es, politische Verantwortung an die Gerichte abzugeben in der Erwartung, dass diese entsprechend politischer Zielvorgaben entscheiden. Zwar ist es ein bereits jahrzehntelanger Trend, dass wichtige politische Entscheidungen aus Angst vor dem Wahlurteil der Bürger an nicht demokratisch fundierte Institutionen wie die EU oder institutionell getrennte Institutionen wie Zentralbanken und Gerichte übertragen werden. Die seit mindestens einem Jahrzehnt auch in Deutschland schwindende Wählergunst macht diese Verantwortungsübertragung jedoch immer attraktiver oder mittlerweile sogar notwendig zum Machterhalt.

Dies zeigt sich in aller Deutlichkeit an der Instrumentalisierung der Gerichte zur Bekämpfung der politischen Opposition, insbesondere der AfD. Denn anstatt den politischen Gegner mit politischen Mitteln zu bekämpfen, indem man diesem mit offenem Visier in der öffentlichen Auseinandersetzung mit den besseren Argumenten und Ideen beizukommen versucht und indem man durch praktische Politik so überzeugt, dass sich das Wahlvolk von diesem abwendet, überträgt man die Verantwortung an die Gerichte und instrumentalisiert sie zur Bekämpfung des politischen Gegners. Mit dem nun von der SPD gefassten Parteitagsbeschluss sowie der Bundestagsinitiative der Grünen zum Verbot der AfD sowie der fortwährenden Verschärfung von Gesetzen, die die politische Betätigung behindern und die Meinungsfreiheit einschränken, erhalten die Gerichte ein immer größeres Gewicht im Verhältnis zu dem, was politisch ausgefochten wird. Diese Verrechtlichung der Politik führt zu immer mehr gerichtlichen Sanktionen und schränkt den öffentlichen Meinungsstreit zunehmend ein.

Um dem politischen Druck durch den aufgekommenen Populismus entgegenzuwirken, werden die Politisierung des Rechts und die Verrechtlichung der Politik immer weiter vorangetrieben. Denn dies ermöglicht die Nutzung des Rechts als strategische Waffe. Dass Verfassungsgerichte inzwischen zu tiefen Eingriffen in politische Zuständigkeiten bereit sind, bei denen das Recht als Waffe eingesetzt wird, zeigt sich in Deutschland unter anderem anhand des Klimaurteils des Bundesverfassungsgerichts von 2021, in dem die Richter die politische Verantwortung zur Klimaneutralität aus dem Grundgesetz ableiteten, was den Gestaltungsspielraum der Politik massiv einengt. In Rumänien annullierte der Verfassungsgerichtshof im vergangenen Jahr die erste Runde der Präsidentschaftswahl mit der Behauptung russischer Einflussnahme und in Frankreich wurde Marine Le Pen vom Rassemblement National per Gerichtsbeschluss für fünf Jahre von einer Präsidentschaftskandidatur ausgeschlossen.

Auch die von der SPD als Bundesverfassungsgericht vorgeschlagene Kaufhold zeigt sich der Nutzung des Verfassungsgerichts zur Erreichung politischer Ziele gegenüber nicht nur aufgeschlossen, vielmehr beansprucht sie sogar eine aktivistische Rolle des Bundesverfassungsgerichts bei der Politikgestaltung. Auf die Frage, wie die Klimazukunft aktiv zu gestalten sei, erklärte Kaufhold 2023 in einem Interview zu ihrem Forschungsprojekt „The Institutional Architecture for a 1.5 °C World“ an der LMU München: „Natürlich denkt man in solchen Fragen zunächst an Parlament und Regierung. Wir stellen aber leider fest, dass sie das Thema nicht schnell genug voranbringen. Deswegen muss man überlegen, wie man das Tableau der Institutionen erweitert.“ In den letzten Jahren seien die Gerichte auf den Plan getreten, „die deutlich machen, dass Klimaschutz auch eine menschenrechtliche Dimension hat“, und zum anderen die Zentralbanken und eine Reihe anderer Institutionen, die man in Deutschland und auf europäischer Ebene für den Klimaschutz geschaffen habe. Bei so vielen Akteuren könne man sich fragen, so Kaufhold weiter: „Wer macht es am besten, am effizientesten, am effektivsten? Und wie sollte das Zusammenspiel der Institutionen aussehen, damit sie sich möglichst gegenseitig stärken und nicht behindern?“

Kaufholds Vorstellungen laufen auf eine Umgehung des demokratischen Prozesses hinaus und führen zu einer Beschneidung des Votums sowie des Einflusses der Wähler. Sie propagiert, dass demokratisch nicht oder extrem schwach fundierte Institutionen, die gegenüber den Wählern keinerlei Rechenschaft ablegen müssen und nicht abgewählt werden können, für wichtige politische Themen verantwortlich werden sollen. Es kommt ihr nicht in den Sinn, dass die ihrer Auffassung nach nicht ausreichende Umsetzungsgeschwindigkeit zur Erreichung der Klimaneutralität in Deutschland, auf politische Widerstände – vor allem aus dem Wahlvolk – zurückzuführen sein könnte, die sich aus den immer erkennbareren und einschneidenderen wirtschaftlichen wie sozialen Folgen dieses Elitenprojekts der sozial-ökologischen Transformation ergeben.

Die Aushebelung des vom Volk als Souverän einer Demokratie ausgehenden politischen Prozesses würde in der Klimapolitik dazu führen, dass die politisch gefassten Beschlüsse zur Klimaneutralität und zum Atom- und Kohleausstieg nicht mehr umkehrbar wären, selbst wenn dies die übergroße Mehrheit der Bürger wünschte. So könnten selbst Wahlen in Deutschland in der Klimapolitik kaum mehr etwas ändern, denn mit dem Klimaurteil – das eine Umkehr nur noch per Grundgesetzänderung mit Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat ermöglicht – und der von Kaufhold vorgeschlagenen Übertragung der Umsetzungsverantwortung an Institutionen, die Wähler gegenüber nicht rechenschaftspflichtige sind, hätten die Wähler de facto keinen Einfluss mehr.

Die Geschehnisse rund um die Verfassungsrichterwahl und die jedenfalls unter den Bundestagsabgeordneten bisher weitgehend ausgebliebene Skepsis an Kaufholds Kandidatur zeigen in aller Deutlichkeit, dass die Gerichte gezielt als Waffe eingesetzt werden, um den Einfluss der Bürger auf die Demokratie immer weiter zurückzudrängen.

Alexander Horn ist Mitglied des Medienkomitees des frisch gegründeten „Bündnis Redefreiheit“, das die Freiheit des Wortes als „Urprinzip jeder anderen Freiheit und als Grundpfeiler der Demokratie“ verteidigt und Menschen beisteht, um deren Recht auf freie Meinungsäußerung in der Öffentlichkeit, am Arbeitsplatz oder im digitalen Raum zu verteidigen. Mehr von Alexander Horn lesen Sie in den Büchern, „Experimente statt Experten – Plädoyer für eine Wiederbelebung der Demokratie“ und „Sag, was Du denkst!: Meinungsfreiheit in Zeiten der Cancel Culture“

DW News livestream | Headline news from around the world

DW News livestream | Headline news from around the world