Die links-grüne Parteilichkeit von Journalisten der öffentlich-rechtlichen Sender bringt zuweilen sogar die eigenen Intendanten ins Grübeln. Inzwischen scheinen manche Korrespondenten und Moderatoren die letzten professionellen Skrupel zu verlieren.

Es kommt inzwischen schon gar nicht mehr auf Anlass, Ereignis oder Thema an, es ist auch völlig egal, ob Fakten und Daten verdreht, verkürzt oder übertrieben werden: Fast hemmungslos wird den Fernsehzuschauern und Radiohörern ein schwarz-weißes Weltbild präsentiert, das von vornherein glasklar die Übeltäter dieser Welt kennt.

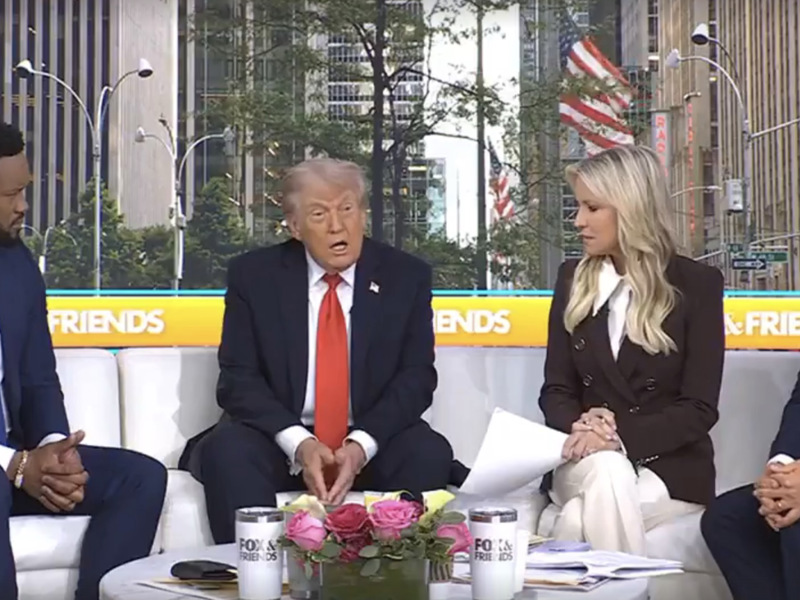

Das sind natürlich alle „Rechten“ im In- und Ausland, zuweilen verschämt auch Konservative und Nationalisten genannt; als besonders finsterer Vertreter dieser Welt des Bösen ist dabei eindeutig US-Präsident Donald Trump. Kein Wunder, dass selbst der Mord an einem wichtigen Trump-Anhänger nun relativiert und instrumentalisiert wird, bei manchen „Kämpfern gegen Rechts“ das Opfer sogar mit Spott und Hohn bedacht wird.

„Es handelt sich nicht um Missverständnisse, sondern um grobe Lügen.“ So beschreibt der Autor und Regisseur Gerd Buurmann den Auftritt des ZDF-Korrespondenten Elmar Theveßen bei Markus Lanz am Donnerstagabend. Der wegen seiner tiefen Trump-Abneigung bekannte ZDF-Mann in Washington hatte behauptet, der ermordete Charlie Kirk hätte gesagt, man solle Homosexuelle steinigen, man müsse vor einem schwarzen Piloten Angst und Schwarze hätten Weißen die Jobs weggenommen.

Buurmann spricht von „öffentlich-rechtlich finanzierte Diffamierungen“ und weist nach, dass es sich bei all diesen Behauptungen des ZDF-Journalisten um die böswillige Verdrehung von Aussagen des Trump-Unterstützers Kirk handelt. „All diese Unterstellungen sind nicht nur falsch, sie sind gefährlich. Sie schüren bewusst Hass“, so der Autor.

Der ZDF-Mann ist keineswegs der einzige öffentlich-rechtliche Journallist, der Kirk mehr oder minder als einen Trump-Aktivisten beschreibt, der mit „Lügen“ und „Verschwörungstheorien“ selbst mitverantwortlich für die tiefe Spaltung in der US-Gesellschaft ist. Dabei war Kirk durchaus ein Mann des Dialogs, er war ganz sicher nicht der üble rechte Hetzer, als der er mehr oder minder offen dargestellt wird. Dass es seriöse Vertreter von Trumps „MAGA“-Bewegung (Make America great again) – wie den Influencer Kirk – gibt, scheint für die meisten ARD- und ZDF-Journalisten nicht vorstellbar.

Theveßen hat im ZDF schon lange die Bühne, um als vorgeblich kenntnisreicher US-Experte die Welt zu erklären. Dabei beeindruckt er vor allem als Fachmann für die Verteufelung von Donald Trump, dem er „faschistische Tendenzen“ unterstellte, dessen Wahlkampstrategie und angebliche Lügen letztendlich auf reaktionäre Schriften wie die von Adolf Hitler rekurrieren würden.

Das journalistische Selbstverständnis des Karriere-Journalisten wurde auch vor den US-Wahlen 2024 erkennbar, als er den sichtlich angegriffenen, stammelnden und stolpernden demokratischen Kandidaten, den damaligen US-Präsidenten Joe Biden, als „topfit“ und „hellwach“ darstellte – dabei kannte ganz Washington und natürlich auch alle deutschen US-Korrespondenten den wirklichen, äußerst Besorgnis erregenden Zustand Bidens.

Die Vorgänge um Kirk werfen nur wieder einmal ein Schlaglicht auf den himmelschreienden Skandal der einseitigen Berichterstattung in öffentlich-rechtlichen Sendern. Trotz mancher Feigenblätter von ausgewogenem und fairem Journalismus dominiert hier eine links-grüne Einseitigkeit, insbesondere wenn es um die Reizthemen Migration, Klima oder Israel geht.

In ARD und ZDF wird das alles mit „Haltungsjournalismus“ gerechtfertigt, der angesichts der rechten Gefahren für die Demokratie dringend geboten sei. Politische Einseitigkeit und pädagogischer Eifer prägen aber die meisten Medien im Land. Wesentlich verantwortlich dafür sind fatalerweise auch Medienwissenschaftler und Journalismus-Lehrer.

Anstatt Fehlentwicklungen in den Medien anzuprangern, legitimieren ausgerechnet Experten und Ausbilder den modernen „Haltungs-Journalismus“, den eine „wehrhafte Demokratie“ brauche. In Wirklichkeit bewirkt tendenziöse Berichterstattung Gegenteil: Die Menschen verlieren das Vertrauen zur „vierten Gewalt“, fürchten selbst, offen ihre Meinung zu sagen, angesichts einer penetrant verbreiteten, angeblich einzig richtigen, oft moralisch begründeten Mehrheitsmeinung.

Hinter der scheinbaren „Haltung“ gegen „Feinde der Demokratie“ verbirgt sich meist eine dezidiert linke „Gesinnung“, die themenübergreifend und auch ohne konkrete Anlässe attackiert, was nicht ins eigene ideologische Weltbild passt. Wissenschaftler, Publizisten und Journalisten, die „Haltung“ fordern, machen sich mitschuldig an der Verlotterung der politischen Sitten, der Spaltung der Gesellschaft und letztendlich auch am Niedergang Deutschlands.

Wer in diesem Sommer öffentlich-rechtlichen Sendern zuhörte, konnte verblüfft feststellen, dass in manchen Redaktionen offenbar auch der letzte Rest von politischem Anstand, schlichtem Berufsethos und Respekt vor den Hörern und Zuschauern verloren geht.

Der Disput über die SPD-Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht, Frauke Brosius-Gersdorf beispielsweise wird in immer neuen Varianten grotesk als Folge einer Art rechtsradikaler Verschwörung interpretiert. Moderatoren banalisieren den skandalösen Umgang mit AfD-Chefin Alice Weidel im ARD-Sommerinterview als technische Panne und spielen mit spürbar klammheimlicher Freude immer wieder die Hetzgesänge der Demonstranten gegen die AfD als O-Ton ein.

Israel-Korrespondenten können nicht oft genug auf „Völkerrecht“ und „Kriegsverbrechen“ hinweisen, um mit erkennbarer Abscheu über Israels Krieg gegen – tief in der palästinensischen Bevölkerung verankerten – Terrororganisationen im Gaza-Streifen zu berichten, basierend auf meist höchst fragwürdige Quellen.

Prägend vor allem für ARD und ZDF sind Beiträge mit dem Hintergrund dieses recht schlichten, eindimensionalen politischen Weltbilds, mit klaren moralischen Einordnungen. Umfragen und Studien bestätigen, was der gesunde Menschenverstand schon längst weiß.

Die meisten Journalisten, keineswegs nur die der öffentlich-rechtlichen Anstalten, goutieren, was links und grün ist, woke und politisch korrekt – und das auf allen denkbaren Feldern, von der Weltpolitik, Klima und Kriminalität bis hin zu Krimi und Frauenfußball, Schlager und Sex.

Um wenigstens vage dem Anspruch einer ausgewogenen Berichterstattung gerecht zu werden, werden als Alibi immer wieder, allerdings nur dosiert, Sichtweisen und Gesprächspartner konservativer oder liberaler Prägung miteinbezogen. In den über 90 Programmen der ARD und des ZDF, für die die Bundesbürger jährlich etwa neun Milliarden Euro Zwangsgebühren zahlen, finden sich erschreckend viele Beispiele für – mehr oder minder gut kaschierte – politische Propaganda.

Betrüblich gering ist die Zahl der Beiträge, die als Ergebnis sauberer, unparteiischer und distanzierter journalistischer Arbeit gelten dürfen. Viele Redakteure definieren sich offenbar mehr als Aktivisten denn als Journalisten – wobei sie nicht selten mit dreisten Belehrungsstücken und penetranten Wiederholungen politischer Botschaften Zuschauer und Hörer behandeln als wären sie kindliche Trottel und naive Deppen.

Nicht alle deutschen Medien müssen sich solche Vorwürfe gefallen lassen. Aber sehr viele. Der Zustand des Journalismus in Deutschland muss heute als alarmierend und erschreckend bezeichnet werden. Eine aufdringlich linke Einseitigkeit, parteiische und eifernde Berichterstattung auch von angeblichen Qualitätsmedien wie „Spiegel“ oder „Süddeutsche Zeitung“ (SZ), kennzeichnen einen, die meisten Medien dominierenden, „Mainstream“-Journalismus.

Dieser kann immer weniger in Anspruch nehmen, kritisch, distanziert und sachlich die überaus wichtige Rolle als „vierte Gewalt“ in der Demokratie wahrzunehmen: umfassend zu informieren und schonungslos die Mächtigen in Politik und Gesellschaft zu kontrollieren.

Die penetrante Präsenz einer linken Weltsicht, die sture Ignoranz gegenüber unliebsamen Sichtweisen und ein moralisierender, pädagogischer „Haltungsjournalismus“ mit undifferenzierten Feindbildern belegen seit vielen Jahren den wachsenden, schmerzhaften Qualitätsverlust.

Dennoch sollte man sich vor Übertreibungen hüten: Wir haben trotz neuer Elemente von Zensur, Überwachung und Propaganda keine Verhältnisse wie in der früheren DDR, wie in Russland oder China; auch sind die Fehlentwicklungen im Journalismus kein deutsches Phänomen, sondern ein Symptom der Demokratiekrise überall im freien Westen.

Unsere Medien sind nicht gleichgeschaltet und sie verbreiten keineswegs ständig Lügen. Es gibt in vielen Medien noch immer Qualitätsjournalismus, nicht nur bei medialen Außenseitern wie „Cicero“ und „Neue Züricher Zeitung“; respektabel noch immer große Teile von „Welt“ oder „Frankfurter Allgemeine Zeitung“.

Gar nicht zu sprechen von den immer wichtigeren „alternativen“ Medien wie dem Online-Sender Nius oder eben „Tichys Einblick“. Es ist in Deutschland auch bezüglich der Medien nicht alles schwarz-weiß – wenngleich sich die professionelle Düsternis schon erschreckend weit verbreitet hat.

Sogar die ARD bietet zuweilen soliden Journalismus an – wenngleich er hausintern meist erbitterte Gegenwehr provoziert. Julia Ruhs’ respektable Reportage-Reihe „Klar“ sorgte bei journalistischen Polit-Aktivisten für helle Empörung. Den sachlich ungewöhnlich ausgewogenen Beitrag der Mitarbeiterin des Bayerischen Rundfunks über Migration nannte ZDF-Starmoderator Jan Böhmermann „rechtspopulistischen Quatsch“; die zu 94 Prozent staatlich finanzierte Organisation „Neue deutsche Medienmacher“ sprach sogar von Rassismus.

Die Dominanz der linken Eliten in Politik, Kultur und Wissenschaft bildet den Hintergrund für die Fehlentwicklungen im Journalismus. Erhebliche Verantwortung dafür tragen viele Medienwissenschaftler, die Publizistik-Institute, die Journalistenschulen und Medienjournalisten.

Die Konfrontation mit der neuen deutschen Medienwirklichkeit begann für mich 2016 mit einer leicht schockierenden Erfahrung. Nach vielen Jahren im Ausland wurde ich wieder einmal vom journalistischen Seminar der Mainzer Gutenberg-Universität zu einem Vortrag über modernen Nachrichtenjournalismus eingeladen.

Zu meiner großen Überraschung brach während der anschließenden Diskussion eine Studentin in Tränen aus, als sie ihre journalistische Arbeit über Flüchtlinge schilderte. Ohne Mitgefühl und Parteinahme für diese verzweifelten „Geflohenen“ (wie das damals neudeutsch hieß), könne doch kein guter Journalist arbeiten, schluchzte die junge Frau.

Naiverweise hatte ich die Verwandtschaft von wissenschaftlicher und journalistischer Arbeit betont, schließlich geht es auf beiden Gebieten um Daten und Fakten, um kühle Distanz und akribische Arbeit, um höchst mögliche Objektivität und das Streben nach Wahrheit und Wahrhaftigkeit.

Damit aber hatte ich nicht nur die Studenten, sondern auch mehrere Wissenschaftler unter den Zuhörern, wie Prof. Tanjev Schultz ziemlich erschreckt. Sie griffen ein und betonten, wie wichtig erkennbare „Haltung“ für Journalisten sei. Ein Instituts-Mitarbeiter warf mir später vor, dass sie längere Zeit gebraucht hätten, um die Irritationen und Verunsicherungen, die ich mit meinen Thesen ausgelöst hatte, bei den Studenten zu beseitigen. Wie hochaktuell die Problematik jener Veranstaltung ist, durfte ich nun dieser Tage wieder feststellen.

In einem Interview der Katholischen Nachrichtenagentur (kna) kritisierte Prof. Schultz die Berichterstattung der Medien über die Kandidatin fürs Bundesverfassungsgericht, Brosius-Gersdorf. Die Medien haben nach seinen Worten zu schnell und ungeprüft auf die „Kampagne“ und „Fehlinformationen“ im Netz reagiert. „Gezielt falsche Darstellungen“ hätten bewirkt, dass sich eine „Kulturkampf-Dynamik“ entfaltet habe.

Schultz bezweifelte sogar den Sinn einer öffentlichen Diskussion über die SPD-Kandidatin. Dem spezifischen Fachthema seien nur Rechtsexperten und juristisch beschlagene Abgeordnete des Bundestags wirklich gewachsen. Es wäre besser gewesen, so suggerierte der frühere SZ-Redakteur, das Ganze wäre wie fast immer allein den Parteien und Bundestags-Fachgremien überlassen worden.

Der renommierte Medienwissenschaftler bewertet offensichtlich die öffentliche Debatte als ein Versagen der Politik, es nicht geschafft zu haben, die SPD-Kandidatin nach internen Absprachen still und heimlich in das höchste deutsche Gericht zu bugsieren. Danach aber, so Schultz, hätten sich doch wenigstens die Medien zurückhalten müssen, anstatt ausführlich über die teilweise „unsachliche“ und „ungerechtfertigte“ Kritik an der Juristin zu berichten.

Prof. Schultz hält die Bürger – wie auch die meisten Journalisten und Politiker – sichtlich für überfordert, die angeblich rein juristische Problematik zu bewerten. „Juristische Argumentationsweisen“ würden von Laien nicht ausreichend verstanden und dann gingen „präzise Unterscheidungen“ in der Berichterstattung verloren.

Aus guten Gründen sei die öffentliche Debatte um die Besetzung des Verfassungsgerichts „normalerweise ein bisschen eingeschränkt …, weil man schon befürchtet, dass der Transfer juristischer in politische Argumentationen im medialen Raum nicht gut aufgehoben ist“. Journalisten sollten „Kampagnen, die im Netz lanciert und dann von der Politik aufgegriffen werden“ medial besser gar keinen Raum geben. „Man muss bestimmte Dinge auf Social Media ignorieren.“

Hier wird ein Weltbild erkennbar, das Journalisten die Aufgabe zuweist, abzuwägen, welche politischen Themen man dem Bürger zumuten könne, wenn es denn schon die geschlossene Sphäre der großen Politik verlassen hat – was Schultz ohnehin bedauert. Eine solche Sicht schließt von vorneherein die Möglichkeit aus, dass der Proteststurm gegen die höchst umstrittene Karrierejuristin sachlich und politisch gerechtfertigt sein könnte. Immer wieder verwies der Wissenschaftler auf haltlose Unterstellungen, Brosius-Gersdorf befürworte Abtreibungen im neunten Monat, was sie ja gar nicht gemeint habe.

Gesagt hatte sie: „Meines Erachtens gibt es gute Gründe dafür, dass die Menschenwürdegarantie erst ab Geburt gilt.“ Diese Formulierung stand laut Brosius-Gersdorf lediglich im Zusammenhang mit der „wissenschaftlichen“ Erörterung der formaljuristischen Problematik, dass Abtreibung zwar gesetzeswidrig, aber in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft straffrei sein soll.

Prof. Schultz macht sich diese Sicht zu eigen und erwägt nicht einmal, ob diese Zuschreibung der Menschenwürde erst ab Geburt vielleicht doch Tür und Tor für die weitere Aufweichung des Schutzes von ungeborenem Leben öffnen könnte. Was in den USA teilweise schon geschehen ist. Kein Wunder, dass der Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt im Portal Nius von einer „Richterin des Grauens“ sprach.

Ebensowenig erwähnt Schultz andere fragwürdige Äußerungen der SPD-Kandidatin, so etwa über islamische Kopfbedeckungen für Richterinnen, das Gendern des Grundgesetzes oder das Verbot der AfD. Themen, die Bürger interessieren, bewegen und aufwühlen.

Das kna-Interview enthüllt exemplarisch ein weitverbreitetes, paternalistisches Weltbild und ein befremdliches Demokratie-Verständnis, kennzeichnend für die Apologeten des Haltungsjournalismus. Zumindest darf man Schultz dankbar sein, dass er sich so frank und frei äußert.

Diese eigentlich sympathische Offenheit ist durchaus typisch für linke Wissenschaftler, Journalisten und Intellektuelle in der freien Welt. Sie sind sich sicher, auf der „richtigen“, der „guten“ Seite zu stehen, sind in diesem nunmehr seit Jahrzehnten tobenden Kulturkampf von ihrer moralischen Überlegenheit vollkommen überzeugt.

Diese elitäre und arrogante Haltung der westlichen Eliten prägt inzwischen immer stärker unsere Medien. Wissenschaftler, Publizisten und Journalisten bestärken sich gegenseitig in der Überzeugung, dass es zum höheren Wohl der Menschheit und zur Verteidigung der „demokratischen Werte“ gewichtigere Parameter für die Arbeit gibt als die traditionellen professionellen Prinzipien und Standards.

Journalisten sind deshalb weniger ein respektvoller, bescheidener Dienstleister für den aufgeklärten Bürger, sondern fühlen sich beauftragt, die unwissenden und verunsicherten Menschen aufzuklären, ihm Orientierung und Stabilität zu geben. Wie sehr sich Redakteure und Reporter als Erzieher, Pädagogen oder auch mal politische Einpeitscher definieren, zeigen zahlreiche Entgleisungen von aktivistischen Journalisten.

So erklärt sich die selbstgerechte Eigenwahrnehmung und die plumpe Hybris insbesondere von öffentlich-rechtlichen Journalisten, die über politische Hassfiguren wie Donald Trump, Viktor Orbán oder Alice Weidel hemmungslos herziehen, oder wie TV-Stars wie Böhmermann oder Carolin Kebekus mit unglaublicher Arroganz diffamieren und verleumden.

Unbestritten spiegelt die Medienlandschaft heute in keiner Weise mehr das wirkliche Meinungsbild in Deutschland wider. Während Bundestags- und Landtagswahlen sowie Umfragen – beispielsweise zu Themen wie Migration, Gendersprache oder Energiepolitik – seit langem eine klar konservative Haltung der Mehrheit signalisieren, zeigen selbst früher durchweg konservative Zeitungen wie die FAZ oder die Welt, dass sie immer stärker vom Virus des linken, grünen Zeitgeists infiziert sind.

Das alles wäre kaum denkbar ohne die Legitimation durch die Medien-Fakultäten und Publizistik-Institute. Letztendlich ist die Entwicklung der Medienwissenschaften und der Medien grob vereinfacht nur die Spiegelung des seit Jahrzehnten dominierenden Trends in den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften, geprägt von Identitätspolitik, postkolonialen Studien und Gendertheorien.

Mit dem theoretischen Hintergrund von marxistischer Analyse, Sichtweisen der Frankfurter Schule und der alles relativierenden Diskursanalyse des französischen Philosophen Michael Foucault (1926 – 1984) kam es teilweise zu einer Dekonstruktion der klassischen journalistischen Grundlagen und Standards, vor allem aber zu einer deutlich gewachsenen Skepsis gegenüber dem Streben nach Objektivität und Wahrhaftigkeit. Eine „normative Ausrichtung“ an Neutralität und Ausgewogenheit journalistischer Arbeit wird radikal hinterfragt. Um damit im Ergebnis schlicht bei einer deutlich linken Parteilichkeit zu landen.

Kennzeichnend für die Gesinnung vieler Medienwissenschaftler sind die Sichtweisen des Tübinger Medienwissenschaftlers Prof. Bernhard Pörksen, der in seinem Buch „Die große Gereiztheit“ (2018) offensiv einen Haltungs-Journalismus (2018) einfordert. „An die Stelle einer unmöglichen Objektivität tritt die Transparenz der eigenen Perspektive. Journalisten müssen ihre Werte offenlegen, ihre Quellen nachvollziehbar machen und erklären, warum sie bestimmte Themen für relevant halten“.

Viele Medientheoretiker befürworten eine klare politische Haltung im journalistischen Tagesgeschäft, um mit „Einordnung“, „Hintergrund“ und „Kontext“ eine angeblich gefährliche Neutralität („false balance“) gegenüber den Feinden von Freiheit und Demokratie zu verhindern.

Diese Gefahr gebe es vor allem, wenn „rechte Akteure ihre teils abstrusen Thesen“ einbringen, mahnte die Sprachwissenschaftlerin und Medienpädagogin Sabine Schiffer („Media University of Applied Sciences“, früher Fachhochschule genannt, in Frankfurt). Sie fordert von Journalisten, „relevante von irrelevanten Stimmen zu unterscheiden“.

Der Schweizer Wissenschaftsjournalist Beat Glogger warnt vor allem bei den Debatten um Klimawandel und Corona vor einer „falschen Ausgewogenheit“, wenn Medien die Thesen eines „Querschlägers“ in der Wissenschaft gegen die Sichtweisen von „Hunderten oder Tausenden von Forschenden“ nebeneinander stellen. „Es steht dann eine Aussage gegen die andere … Das ist dann false balance.“

„Falsche Ausgewogenheit“ gibt es natürlich. Schon Themenauswahl und Umfang von Berichterstattung sind Wertungen von Relevanz und Bedeutung; auch bei Quellen, Analysen und Meinungen erfordert sauberer Journalismus von vorneherein die Einschätzung von Wichtigkeit und Gehalt.

Aber wie in vielen anderen Bereichen auch geht es hier um das rechte Augenmaß. In diesen Zeiten erbitterter Kulturkämpfe wird die – durchaus sinnvolle – Vermeidung von „false balance“ in vielen Medien zu einem Instrument der Zensur und des parteilichen Journalismus.

Die Fehlentwicklungen finden durchaus auch kritische Resonanz in der Kommunikations- und Medienwissenschaft. Schon 2019 bemängelte der renommierte Medienwissenschaftler Prof. Hans Mathias Kepplinger die Zunahme tendenziöser Berichterstattung und den Trend zu „Haltungen“ in den deutschen Medien: „Wir haben uns vom Ideal des objektiven Journalismus’ britischer Prägung verabschiedet“, betonte er in einem Interview dieses Magazins.

„Journalisten tendieren dazu, die Dinge, die sie für wahr halten, so wahr zu machen, wie es geht, und dann noch eins draufzusetzen“, sagte Kepplinger. „Dabei wird häufiger geschwindelt, als man glaubt. Journalisten sind keine Lügner – ein großer Teil der Journalisten sind Gläubige.“ Der Haltungsjournalismus sei im Grunde nichts anderes als die Übernahme des marxistischen Objektivitätsbegriffs: Objektivität als Parteinahme im Sinne der Geschichte, wobei Geschichte ersetzt werde durch die „moralisch richtige Seite“.

Der Medientheoretiker Prof. Norbert Bolz beklagt, dass „die Medienwissenschaft zur Hilfswissenschaft der Political Correctness verkommen“ sei. Statt Medienrealität zu erforschen, „produziert sie Wunschvorstellungen einer besseren Medienwelt“, schrieb er in einem Beitrag für die FAZ.

Eine Ursache für die Fehlentwicklungen könnte die immer wichtiger gewordene Fremdmittel-Finanzierung in den Hochschulen sein. Eine Analyse des Wissenschaftsrats erbrachte vor zwei Jahren, dass über 70 Prozent der medienwissenschaftlichen Forschung aus Töpfen von Staat, Stiftungen und Organisationen finanziert wird, die explizit „gesellschaftliche Transformation“ fördern sollen.

Prof. Klaus Meier von der Katholischen Universität Eichstätt warnte in der NZZ vor einer „Moralisierung der Ausbildung“: „Wir beobachten eine Generation von Nachwuchsjournalisten, die Journalismus primär als Instrument gesellschaftlicher Veränderung verstehen, nicht als neutrale Informationsvermittlung.“

Der Kommunikationswissenschaftler Prof. Lutz Hachmeister kritisiert in seinem Buch „Die Medienmacher“ eine „obsessive Fokussierung auf Identitätspolitik“ in der Medienwissenschaft. Eine Studie des Publizistik-Instituts in Mainz hat 2022 der FAZ zufolge gezeigt, dass über 60 Prozent aller medienwissenschaftlichen Dissertationen der letzten fünf Jahre sich mit Gender-, Diversitäts- oder Migrationsfragen beschäftigten.

Auch Publizisten beklagen die Fehlentwicklungen in der Ausbildung: „Deutsche Journalistenschulen produzieren Besserwisser statt Berichterstatter. Die Absolventen kommen mit einem ideologischen Überbau, aber ohne handwerkliche Fähigkeiten“, so Springer-Verlagschef Mathias Döpfner in der „Welt“ 2022.

Dabei sind viele Journalisten gar nicht in Journalistenschulen ausgebildet worden, sondern haben einem Bericht der „Bild“-Zeitung zufolge einen medienwissenschaftlichen Hintergrund. Eine interne ARD-Studie habe erbracht, dass vier von fünf Volontären universitäre Studiengänge absolviert haben.

Bedauerlicherweise sind auch die meisten Medienjournalisten – bei allen Verdiensten beim Aufdecken und Anprangern von Skandalen, Mängeln und Fehlentwicklungen in den Medien – der freiheitsfeindlichen Kultur des Haltungsjournalismus verpflichtet. Bestes Beispiel ist der medienkritische Blog „Übermedien“, der in seinem Engagement gegen Rassismus und Sexismus, gegen reaktionäre und rechte Kräfte oft auch schon mehr politischen Aktivisten ähnelt als einer nüchternen Kontroll-Instanz.

Zuweilen gestehen sie das auch selbst ein, zum Beispiel, wenn sie bei der Berichterstattung über US-Präsident Donald Trump das „sture Festhalten an den Tugenden des Qualitätsjournalismus“ beklagen. Das habe dazu geführt, „Trump auf eine Art zu normalisieren, die ihm politisch sehr genützt hat“ schrieb „Übermedien“-Kolumnist Johannes Franzen.

In einem anderen Beitrag wird das Redaktionsnetzwerk Deutschland ausdrücklich gelobt, weil es nicht einen Kommentar, sondern den nachrichtlichen Bericht mit der Überschrift versah: „Auf Geisterfahrt durch Trumps Paralleluniversum“.

Skandalöse Einseitigkeit und „Cancel culture“

Die Forderung vieler Medienwissenschaftler nach einer journalistischen „Haltung“ zielt in Deutschland wie in anderen westlichen Ländern vor allem gegen angeblich „wissenschaftlich widerlegte“ oder „rechtsextreme, antidemokratische Narrative“, um ihnen keine „unangemessene Sichtbarkeit und vermeintliche Legitimität“ zu verschaffen.

Es ist nicht überraschend, dass diese Argumente einem hemmungslos parteiischen, subjektiven und manipulativem Journalismus die Legitimation geben, die nicht nur zu den teilweise skandalösen Einseitigkeiten in der Berichterstattung geführt haben, sondern auch die Praxis der „Cancel culture“ beförderten: das Ausgrenzen und Ignorieren unliebsamer Politiker, Wissenschaftler, Publizisten oder Künstler.

Ein Blick auf Namen, die nie, selten oder viel zu sporadisch als Gesprächspartner in TV-Runden oder als Experten in den deutschen Medien zu Wort kommen, aber sicher zu den klügsten, originellsten und kritischsten Geistern im Land gehören: Jörg Baberowski, Norbert Bolz, Henryk Broder, Lisa Eckhart, Vince Ebert, Jan Fleischhauer, Alexander Grau, Eric Gujer, Gunnar Heinsohn, Wolfgang Herles, Michael Klonovsky, Vera Lengsfeld, Bernd Lucke, Ahmad Mansour, Monika Maron, Alexander Marguier, Matthias Matussek, Herfried Münkler, Dieter Nuhr, Jan-Eric Peters, Julian Reichelt, Ralf Schuler, Hans-Werner Sinn, Peter Sloterdijk, Thilo Sarrazin, Rüdiger Safranski, Bernd Stegemann, Botho Strauß, Uwe Tellkamp, Roland Tichy und Alexander Wendt.

In dieser Aufzählung fehlen nicht nur andere prominente Köpfe, sondern auch eine Unzahl gescheiter, hochkompetenter Menschen in allen gesellschaftlichen Bereichen, die von den Medien nur dann wahrgenommen werden, wenn sie sich dem politischen Mainstream anpassen, die „richtigen“ Feindbilder haben und am besten mit ihrer Hautfarbe, Herkunft, sexuellen Orientierung oder Befindlichkeit irgendeine Form von Diversität verkörpern; kurz: nur nicht normal sein.

Der seit vielen Jahren immer gleiche, eng begrenzte Teilnehmer-Pool für TV-Debatten und -Talkshows zeugt von der Unwilligkeit, kritische Stimmen, die nicht dezidiert links verortet sind, einzuladen. Intendanten und Redaktionen von ARD und ZDF glauben, dem Gebot der politischen Ausgewogenheit und journalistischer Fairness genüge getan zu haben, wenn in Diskussionsrunden eine oder zwei eher konservative oder liberale Stimmen, hin und wieder auch ein einzelner kritischer Freigeist eingeladen werden.

Diese seit vielen Jahren gepflegte Praxis des permanenten Ungleichgewichts in den TV-Runden und Talkshows vor Millionen Menschen ist aber nur die Spitze des Eisbergs einer dramatischen Krise des Journalismus in Deutschland. Die Ursachen dafür sind keineswegs die Folgen der digitalen Revolution, die neuen Medien und sozialen Plattformen, der verschärfte Konkurrenzkampf oder gar die Politikverdrossenheit der Bürger.

Maßgeblich verantwortlich für die Krise der „vierten Gewalt“ ist der bisher sehr erfolgreiche Machtanspruch von Ideologen der Identitätspolitik, post-kolonialer Konzepte, Gender- und Diversitätstheorien sowie ein gebrochenes Verhältnis zur eigenen Geschichte, zu den kulturellen, nationalen und religiösen Wurzeln, zu dem westlichen Erfolgsmodell des Kapitalismus und der liberalen Gesellschaft.

Auch die deutschen Medien befinden sich im internationalen Sog linker, antiwestlicher Ideologien. Ergebnis ist ein weitverbreiteter linker Gesinnungsjournalismus, der in wachsendem Maße unduldsam und aggressiv gegen Andersdenkende agiert.

🚨Kirk-Attentat! So wird Gewalt gegen Konservative vertuscht | NIUS Live am 12. September 2025

🚨Kirk-Attentat! So wird Gewalt gegen Konservative vertuscht | NIUS Live am 12. September 2025