Europa befindet sich mitten im digitalen Zeitalter. Doch aufgrund eines Verdachts von Wahlbeeinflussung im Netz wurde eine Wahl in Rumänien nun annulliert. Kritiker stellen gar die Frage in den Raum, ob die Wahl abgesagt wurde, weil ein falsches Ergebnis drohte. Und auch die Rolle der EU-Verordnung „Digital Services Act“ ist unklar. Wäre Ähnliches auch in Deutschland möglich?

Viele Beobachter sehen äußerst kritisch, was sich aktuell in Rumänien abspielt. Am Freitag (6. Dezember) wurden die Präsidentschaftswahlen annulliert und Neuwahlen angeordnet. Seitdem ist das Vertrauen in dortige demokratische Institutionen weiter gesunken. Viele Details werfen brisante Fragen auf ...

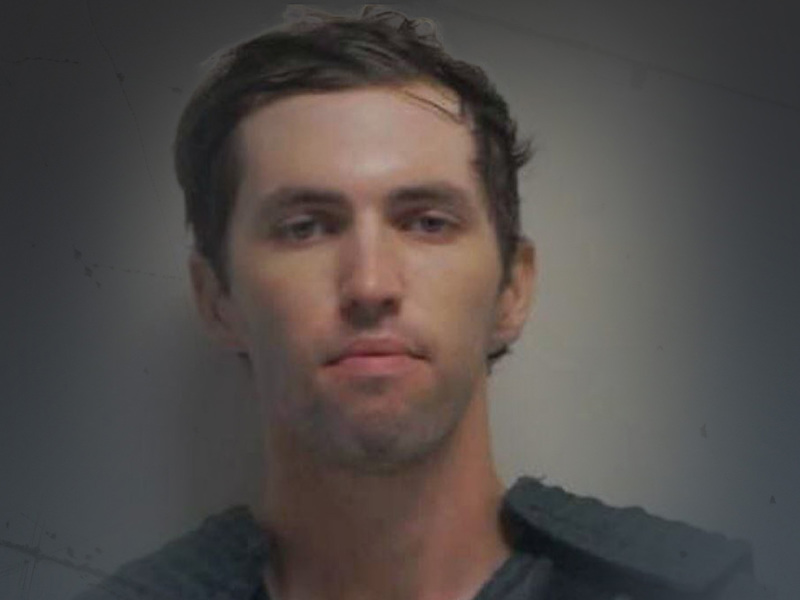

Um ihn drehen sich derzeit die Schlagzeilen weltweit: Călin Georgescu

Er hat die Aufsicht über das Netz in Rumänien: Pavel Popescu (PNL) Vizechef von der ANCOM-Behörde.

DAS ist der freigegebene Geheimdienstbericht

Bisher geht es noch um bloße Vorwürfe.

Rumäniens Präsident Klaus Johannis

Irritierend: Plötzlich und zum ersten Mal steht der erst seit Frühjahr 2024 in Kraft getretene „Digital Services Act“ (DSA) der EU in einem gewissen Zusammenhang mit Wahlen bzw. einer Wahlannullierung. Was hat es damit auf sich?

Die Chronologie der Ereignisse zeigt, dass die rumänische Netzbehörde ANCOM rasch mit den Vorwürfen gegen TikTok im Kontext von möglicher Wahlbeeinflussung vor der Tür stand. In deren Mitteilung wenige Tage nach der Wahl wurde die EU-Kommission gemäß der „Digital Servies Act“-Verordnung aufgefordert, einzuschreiten. „ANCOM ist der nationale Koordinator für digitale Dienste, kann jedoch in dieser Funktion keine Maßnahmen“ anordnen, hieß es.

Denn: Die EU ist quasi eine Aufsichtsbehörde im Rahmen des DSA.

Das ist die – übersetzte – Pressemitteilung der romänischen Netzbehörde vom 26. November

Während des Wahlkampfs „arbeitete ANCOM eng mit der AEP, der für den reibungslosen Ablauf des Wahlprozesses zuständigen Behörde, dem zuständigen Ministerium und der Europäischen Kommission zusammen“, schreibt Rumäniens Netzbehörde weiter.

Selber Zeitpunkt, selber Inhalt: Diese X-Posts sind sich sehr ähnlich.

Am 5. Dezember verfasste die EU-Kommission eine Pressemitteilung, die hinsichtlich der Wortwahl irritieren lässt. So lautet die Überschrift: „Online-Plattformen und Zivilgesellschaft verstärken Überwachung während Wahlen in Rumänien.“ Die Kommission teilte mit, sie verstärke die „Überwachung“ von TikTok – dies würde angeblich „nicht den rumänischen Wahlprozess“ betreffen, der Sache „des rumänischen Volkes“ wäre.

Hintergrund: Der DSA beinhaltet Haltungsvorschriften für digitale Plattformen und soll für mehr Kontrolle über Inhalte im Netz sorgen. Brisant: Bei der Verordnung ging es von Beginn an auch um den Kommissions-Zweck, vermeintliche Wahlmanipulationen zu verhindern.

Diese Überschrift der EU-Pressemitteilung lässt jeden Leser mindestens irritierend zurück.

Im DSA selbst heißt es, die Onlineplattformen müssten prüfen, welche Risiken durch Nutzer verbunden sind – und Gegenmaßnahmen treffen. Zum Risiko zählt laut DSA-Verordnung: „Die tatsächlichen oder absehbaren negativen Auswirkungen auf demokratische Prozesse, die gesellschaftliche Debatte und Wahlprozesse sowie auf die öffentliche Sicherheit.“ Auch sind Plattformen verpflichtet zu „Risikobewertungen“ für ihre Dienste bezüglich Auswirkungen auf Wahlen.

Auffallend: Im DSA-Artikel Nr. 84 heißt es, es ginge ebenso um nichtrechtswidrige Inhalte, auf denen sich die Plattformen bei der Risikobewertung konzentrieren sollen.

DAS steht in der EU-Verordnung des Digital Services Act (DSA).

Grundsätzlich ist die Idee des DSA also insbesondere, die Wahlen vor mutmaßlicher Manipulationen zu schützen – durch vorgegebene Risikominimierungsmaßnahmen für große Social-Plattformen und Suchmaschinen im Netz.

Doch: Die Grenze zwischen Wahlkampagne im Rahmen der Meinungsfreiheit und eine Wahlbeeinflussung kann hauchdünne Interpretationssache sein. Womöglich könnten die Plattformen unter großem Druck stehen und schnelle Entscheidungen treffen, die am Ende zu Proforma-Löschungen von Beiträgen und Nutzerprofilen führt – ohne dass eine korrekte Prüfung von tatsächlichen rechtswidrigen Inhalten stattfand.

Der rumänische Vize-Kommunikationschef Pavel Popescu hat das Ergebnis der ersten Wahlrunde mit seinen getätigten Aussagen infrage gestellt.

In Rumänien preschte der Vizechef der Netzbehörde vor: Pavel Popescu. Er ist dort der DSA-Umsetzer. In Deutschland setzt Bundesnetzagenturchef Klaus Müller (Grüne) den DSA um.

Die Frage, die sich stellt: Könnte Klaus Müller ebenso durch bestimmte Aussagen kurz nach der Wahl eine heikle Debatte um eine Annullierung entfachen – auf Grundlage der Behauptung, es gäbe vermutlich eine Wahlbeeinflussung auf Plattformen wie X oder TikTok?

Die Antwort: Ja. Das wäre in der Theorie – Stand jetzt – möglich. Müller könnte den Verdacht von Wahlbeeinflussung aufgrund von Auffälligkeiten auf Social-Plattformen äußern. Die Wahlen selbst für „ungültig“ erklären, darf er allerdings nicht. Doch er könnte beispielsweise – ähnlich wie sein rumänischer Kollege – behaupten, dass Manipulationen „leider zu diesem Wahlergebnis geführt haben“ – dies gleicht einer brisanten Infragestellung einer Wahl.

Bundesnetzagentur-Chef Klaus Müller ist der DSA-Sheriff für Deutschland.

In Deutschland würde das Verfahren allerdings rechtsstaatlich-funktional anders ablaufen als in Rumänien.

Mit einem neu gewählten Parlament wäre es SEHR schwierig, eine Wahl in Deutschland zu annulieren!

In der ersten Instanz entscheidet also der Bundestag. Dann kann dagegen Beschwerde eingelegt werden. In der zweiten Instanz entscheidet dann endgültig das Bundesverfassungsgericht.

Bisher ist in der Geschichte der Bundesrepublik eine Wahlwiederholung in solch einer größen Ordnung wie Rumänien jedoch niemals vorgekommen. Die Hürden: hoch! Die Wahlfehler müssten so gravierend sein, dass es erhebliche Auswirkungen auf das Parlament hätte. Die Verfassungsrichter müssten behutsam abwägen, ob geschehene Fehler so schlimm sind, dass man eine ganze Bundestagswahl wiederholen müsste. Bisher wurde eine Wahl in Deutschland lediglich einmal in Hamburg und einmal in Berlin wiederholt.

Bundeswahlleiterin Ruth Brand

Der Verfassungsrechtler Volker Boehme-Neßler zu NIUS: „Für Deutschland kann ich mir das nicht vorstellen. Es ist nämlich überhaupt kein Tatsachenargument, auf Grundlage einer hohen Stimmenzahl zu behaupten, dass etwas auf einer Onlineplattform nicht gestimmt habe. Aus Verdächtigungen heraus kann man keine Wahl annullieren – womöglich ist es ein Versagen des rumänischen Systems, vielleicht ein politisch-gesellschaftlicher Druck, dem man dort nicht standgehalten hat.“

Jedoch gab es auch bereits in Deutschland eine Zeit während der Corona-Pandemie, bei der Verfassungsrichter sich einem politischen Druck gebeugt haben, obwohl es um heikle Grundrechtseinschränkungen ging.

Zu Wahlkritieren zählen nach dem Grundgesetz schwammige Begriffe wie: frei, gleich, geheim. Wann eine Wahl nicht mehr frei ist, kann durchaus auch rechtliche Interpretationssache sein.

Die Möglichkeit besteht jedoch, dass in der Folge des DSA eine Art Kontrolle aus Brüssel über nationale Wahlprozesse bzw. Wahldebatten erfolgen könnte.

Wie stark will man in Brüssel wirklich die Plattform X regulieren in Wahl-Zeiten?

„Denn es ist durchaus eine sehr schmale Grenze zwischen erlaubter Wahlwerbung im Rahmen der Meinungsfreiheit und eben Manipulation. Die Plattformen erhalten Druck, vermeintliche Wahlbeeinflussung zu canceln, wodurch erlaubte Wahlwerbung mitgecancelt werden kann“, erklärt Jurist Boehme-Neßler. Denn man wolle jedes mutmaßliche „Risiko“ dann schnell aus dem Netz nehmen, um Ärger zu vermeiden.

Der Rechtsexperte meint: „DAS würde dann die Wahl tatsächlich beeinflussen! Dies stellt ein Eingriff in die wichtige freie Diskussion in einer Demokratie dar, welche ja der Wahl vorausgeht.“

„Wenn Ähnliches wie in Rumänien auch in Deutschland passieren würde, dann funktioniert ab diesem Moment unser System nicht mehr“, betont der renommierte Verfassungsexperte Boehme-Neßler.

🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025

🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025