„Noch vier Jahre bis zum großen Krieg“ – mit dieser Schlagzeile sorgte die FAZ für Aufsehen. Seit einem diplomatischen Eklat in Washington überschlagen sich Spekulationen über eine drohende Eskalation in Europa. Doch jenseits der Schlagzeilen zeigt ein Blick auf die diplomatische Wirklichkeit: Man hätte früh auf den früheren US-Außenminister Henry Kissinger hören sollen.

Seit dem Eklat im Weißen Haus, bei dem es zum Streit zwischen Selenskyj und Trump kam, geht insbesondere in Berlin und Brüssel ein Gespenst um: die Bedrohung eines russischen Kriegs gegen Europa. Seither herrscht in der deutschen Politik eine German Angst. Der Eklat – bei dem es um Deutschland und Europa direkt überhaupt nicht ging – wurde nämlich so gedeutet, dass die USA Deutschland und Europa die militärische Unterstützung aufkündigen wollen.

„Die USA sind kein Verbündeter mehr“, konstatierte die auf Sicherheits- und Verteidigungspolitik spezialisierte Politikwissenschaftlerin Claudia Major in der politischen Talkshow von Caren Miosga. Höhepunkt dieser Spekulationen war, wie NIUS berichtete, ein in Brüssel entstandenes Gerücht, wonach Donald Trump bei seiner Rede vor dem amerikanischen Kongress vor zwei Wochen einen NATO-Austritt verkünden werde – das sich jedoch schnell in Luft auflöste.

Der Chef der Europäischen Volkspartei EVP, Manfred Weber (CDU), will nun gar, dass Europa „auf Kriegswirtschaft“ umstelle. Überhaupt dominiert eine beachtliche Kriegsrhetorik, besonders in der FAZ. Dort ist man seit dem Eklat „zurück aus dem Fronturlaub“, was bedeutet: Man ist wieder im Krieg. Fronturlaub nehmen Soldaten als Urlaub vom Krieg, an dessen Front sie anschließend zurückgeschickt werden.

Derselbe Autor, einer der vier Herausgeber der FAZ, erfreute sich vor wenigen Tagen darüber, dass der Bundestag die Aufhebung der Schuldenbremse beschlossen hat – und zwar mit den Worten: „Deutschland macht mobil“. So wie bereits der „Fronturlaub“ ist diese Wortwahl eng mit deutscher Kriegsgeschichte verbunden. Unter „Mobilmachung“ versteht das historische Gedächtnis die Maßnahmen NS-Deutschlands, umfassend auf die Gesellschaft einzuwirken, um sie auf den Krieg gegen Europa und Russland vorzubereiten.

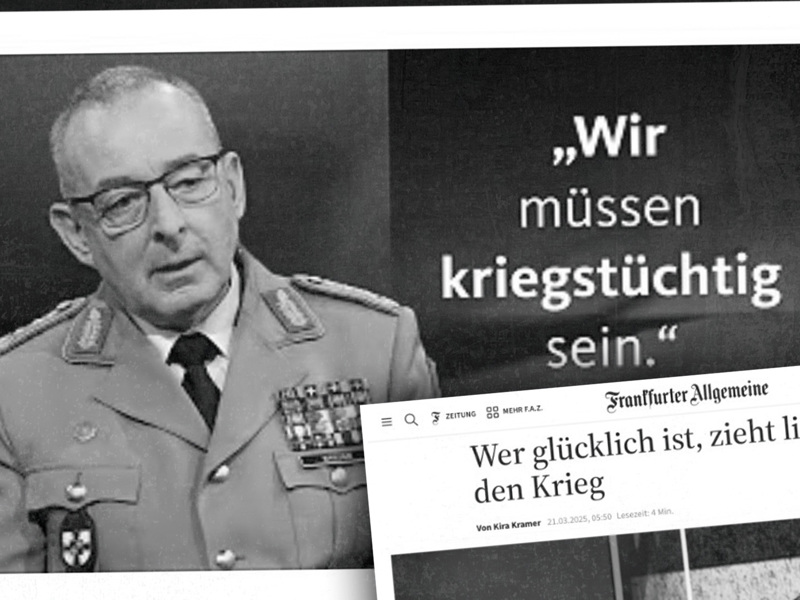

Eine weitere FAZ-Zeile, die Aufsehen erregt: „Wer glücklich ist, zieht lieber in den Krieg“. Hier ist der Zeitung allerdings zugute zu halten, dass die Autorin des Artikels damit Sigmar Gabriel wiedergibt, der bei Maybrit Illner eine „merkwürdige Verquickung (...) zwischen dem World Happiness Report und der Bereitschaft, für sein Land zu kämpfen“, gebastelt habe: „In Finnland, dem Land, in dem laut Auswertung die glücklichsten Menschen leben, sei ein sehr hoher Prozentsatz der Menschen bereit zum militärischen Einsatz für die Nation.“

Am Mittwoch wurden bei Maischberger Carlo Masala, Professor an der Universität der Bundeswehr in München, und Carsten Breuer, Generalinspekteur der Bundeswehr – er leitete übrigens auch den Corona-Krisenstab der Bundesregierung – eingeladen. Aus den Positionen, die im Rahmen dieses Interviews vorgestellt wurden, machte die FAZ die Überschrift: „Noch vier Jahre bis zum großen Krieg“ – als handelte es sich dabei um eine Gewissheit.

Die Bild machte aus der Sendung die Schlagzeile, wonach Russland sich auf den großen Krieg vorbereite. Zitiert wurde dabei Carsten Breuer, der für seine These einen innenpolitischen Grund anführt: „Das Hineintragen einer solchen Auseinandersetzung aus dem eigenen Land heraus in Richtung Westen sichert Putin seine Macht in Russland.“ Daneben führte der Bundeswehr-General als Beleg für angebliche russische Kriegslust auf Europa Sichtungen von Drohnen an; bei den entsprechenden Medienberichten handelt es sich um Verdachtsmeldungen (etwa vom SWR).

Die Folge davon sei: „Deswegen wird die Beendigung des Ukrainekrieges nicht dazu führen, dass wir wieder Frieden auf dem europäischen Kontinent haben. Ich sehe, dass Russland 2029 zu einem großmaßstäblichen Krieg, wie wir es nennen, in der Lage wäre.“

Bezeichnend ist, dass es keine Belege für Äußerungen Putins gibt, wonach dieser einen Krieg gegen Europa plane – nicht einmal leise Andeutungen. Dergleichen wird im Kriegsdiskurs auch nicht angeführt. Ebenso wenig existieren Äußerungen Trumps zu einem NATO-Austritt; das transatlantische Militärbündnis hat die US-Regierung nicht gekappt.

Im Ergebnis handelt es sich bei all den Befürchtungen, die von deutscher und europäischer Seite aus aktuell geäußert werden, um bloße Deutungen von politischen Entwicklungen – um Interpretationen, die längst ein Eigenleben führen: Die Wirklichkeit und ihre mediale Darstellung gehen weit auseinander.

Das zeigt ein Blick auf die reine Nachrichtenlage zum Verhandlungsgeschehen zwischen Russland und den USA. Grundlage ist weiterhin das Istanbul-Abkommen aus dem Frühjahr 2022. Direkt nach Beginn der russischen Invasion verhandelten in der Türkei ukrainische und russische Unterhändler unter westlicher Beobachtung. Diese Gespräche gelten – wie ukrainische Verhandler gegenüber Welt betonten – als „der beste Deal, den wir hätten haben können“, scheiterten jedoch am Einspruch des damaligen britischen Premierministers Boris Johnson. Laut Kreml-Sprecher, Dmitri Peskow, habe „Putin gesagt, dass die Istanbuler Abkommen als Ausgangspunkt für die Verhandlungen dienen könnten“, so die Nachrichtenagentur Reuters.

Am 29. März 2022 verhandelten die Ukraine und Russland in Istanbul über einen möglichen „Deal“, der den Krieg seinerzeit hätte beenden können.

Wie Reuters unter Berufung auf US- und russische Regierungsquellen berichtet, seien „die Bedingungen des Kreml“ weiterhin „ähnlich den Forderungen, die er zuvor an die Ukraine, die USA und die NATO gestellt hatte“. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte: „Auch in Washington haben wir Aussagen gehört, dass dies eine Grundlage, ein Ausgangspunkt für Verhandlungen werden könnte. Und natürlich hat Präsident (Wladimir) Putin gesagt, dass die Istanbuler Abkommen als Ausgangspunkt für die Verhandlungen dienen könnten.“ (Reuters, 7.3.25)

Russlands Kernforderungen haben sich seit Beginn des Krieges kaum verändert. Laut Reuters zählen dazu „die Nichtmitgliedschaft Kiews in der NATO, die Vereinbarung, keine ausländischen Truppen in der Ukraine zu stationieren, und die internationale Anerkennung von Präsident Wladimir Putins Anspruch, dass die Krim und vier [ostukrainische] Provinzen zu Russland gehören.“ Darüber hinaus fordert Moskau von den USA und der NATO, sich mit den sogenannten „Grundursachen“ des Krieges auseinanderzusetzen – insbesondere mit der NATO-Osterweiterung. (Reuters, 13.3.25)

Diese Forderungen wurden bereits vor Kriegsbeginn offen kommuniziert. Außenminister Sergej Lawrow betonte am 14. Januar 2022: „Der Schlüssel zu allem ist die Garantie, dass sich die NATO nicht nach Osten ausdehnt.“ Präsident Putin selbst unterstrich die sicherheitspolitische Logik dahinter: „Was sie in der Ukraine tun oder versuchen oder planen, geschieht nicht Tausende von Kilometern von unserer Landesgrenze entfernt. Es liegt vor der Tür unseres Hauses. […] Glauben Sie wirklich, dass wir diese Bedrohungen nicht sehen?“ Die kontroverse Frage lautet nun: Sind das Forderungen, die aus westlicher Sicht als unberechtigt und übertrieben zu bewerten sind?

Der frühere amerikanische Außenminister Henry Kissinger, den niemand „anti-westlich“ oder einen „Putinisten“ nennen würde, verfasste 2014 einen vorausschauenden Artikel in der Washington Post, in dem er sowohl Russland als auch den Westen kritisierte. Zentral an seinen Worten ist, dass er der Ukraine eine neutrale Rolle zwischen den beiden Supermächten zumaß.

„In der öffentlichen Diskussion über die Ukraine geht es nur um Konfrontation. Aber wissen wir denn, wohin wir gehen? In meinem Leben habe ich vier Kriege erlebt, die mit großem Enthusiasmus und öffentlicher Unterstützung begonnen wurden, von denen wir alle nicht wussten, wie sie enden sollten, und aus drei davon haben wir uns einseitig zurückgezogen. Der Test für die Politik ist, wie sie endet, nicht wie sie beginnt.Viel zu oft wird die ukrainische Frage als Showdown dargestellt: ob sich die Ukraine dem Osten oder dem Westen anschließt. Doch wenn die Ukraine überleben und gedeihen soll, darf sie nicht der Vorposten der einen Seite gegen die andere sein – sie sollte als Brücke zwischen beiden Seiten fungieren.“ (Text in deutscher Übersetzung hier)

Henry Kissinger, 2014

Kissinger warnte damals vor der kriegerischen Eskalation des Konflikts. Elf Jahre später – heute – ist er eskaliert.

Unter Donald Trump wird nun erneut verhandelt. Im Zentrum stehen dabei die alten Forderungen Russlands, die das autoritär regierte Land heute aus einer besseren Verhandlungsposition stellen kann. Darum wird das Ergebnis für die Ukraine wohl schlechter ausfallen, als wenn man in den Jahren vor der Invasion oder zu ihrem Beginn verhandelt hätte. Von europäischer Seite wird dies – in vermeintlicher moralischer Überlegenheit – als amerikanischer Verrat an der Ukraine gedeutet. Dabei hatten die Europäer kein langfristiges, über Waffenlieferungen hinausgehendes Konzept anzubieten, wie auch der Sicherheitsexperte Peter R. Neumann gegenüber T-Online eingestand.

Peter R. Neumann sagte: Zurzeit „haben wir keinen Plan. Und deswegen sagt Trump natürlich: Ich muss jetzt unbedingt was machen, denn von den Europäern kommt ja nichts.“ Henry Kissinger in besagtem Text von 2014: „Für den Westen ist die Dämonisierung von Wladimir Putin keine Politik, sondern ein Alibi für das Fehlen einer Politik.“ Diese Dämonisierung führt in die heutige Kriegsrhetorik.

Lesen Sie auch: Eine Million Opfer, kaum Bewegung: Der zermürbende Ukraine-Krieg im Zeitraffer