Auf dem 39. Evangelischen Kirchentag in Hannover stachen zwei Programmpunkte unrühmlich hervor: ein Workshop, bei dem hellhäutige Teilnehmer unerwünscht waren, und einer, der „kritisches Weißsein“ propagierte – Ausdruck eines Denkens, demgemäß die Welt in weiß und nichtweiß eingeteilt werden kann. Die „Weißen“ sind Täter. Die Nichtweißen sind Opfer.

Natürlich wurde dieses Schema nicht auf dem Kirchentag erfunden. Die Veranstalter griffen lediglich den Zeitgeist auf. Und diesem Zeitgeist ist eigen, dass Akademia und Intelligenzia Narrative kreieren, die von den Universitäten aus in die Gesellschaft hineinsickern. „Antirassismus“ und „Postkolonialismus“ sind en vogue. Deshalb scheint es moralisch geboten, Menschen mit „Täterhautfarbe“ zu stigmatisieren. Um Gerechtigkeit wiederherzustellen und irgendetwas wiedergutzumachen. Aber was eigentlich?

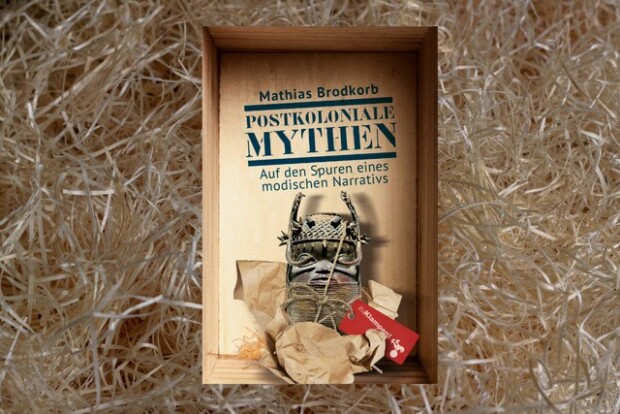

Dieser Frage widmet sich Mathias Brodkorb in seinem Buch „Postkoloniale Mythen“. Das ist mutig. Denn als weißer Mann, als „Täter per se“, wird von ihm Schuldbewusstsein erwartet, nicht Widerspruch.

Doch vor solch willkürlichen Gesetzmäßigkeiten hat Brodkorb keinen Respekt. Das zeigt sich schon am Untertitel: „Auf den Spuren eines modischen Narrativs“. Was die Schöpfer der postkolonialen Lesart der Geschichte als Ausbund der Wissenschaftlichkeit und der moralischen Integrität betrachten, bezeichnet er frech lediglich als „modisch“.

Eine tiefere Kränkung des akademischen Egos ist wohl kaum möglich. Brodkorb demaskiert quasireligiöse Ehrfurcht vor der Wissenschaft, und misst sie an ihren eigenen Maßstäben. In diesem Fall betrifft das mit Geschichte, Philosophie und Soziologie die Geisteswissenschaften, es ließe sich aber auf Naturwissenschaften übertragen.

Die Stärke dieses Buches ist, dass es auf die Kraft von Wirklichkeit und Wahrheit vertraut.

Brodkorb kreiert keine akademische Gegenerzählung, betreibt keinen Kulturkampf, sondern lässt einfach die Fakten sprechen. Der Effekt ist atemberaubend: Vor den Augen des Lesers löst sich die Vorstellung, dass in der Geschichte, spezifisch in der Geschichte Afrikas, der weiße Mann der Täter, der schwarze Mann das Opfer gewesen sei, in Luft auf.

Dies hängt damit zusammen, dass das Faktenwissen gering ist. „Kolonialzeit“ bleibt ein schemenhaftes Gebilde. Zugleich wird eine historisch nicht zutreffende Verbindung zwischen Kolonialzeit und Sklaverei geschaffen: Da der Diskurs vornehmlich von den USA ausgeht, werden dort einigermaßen zutreffende Prämissen unreflektiert übernommen. Sklaverei gilt als Verbrechen, das vornehmlich von weißen Menschen an schwarzen Menschen verübt wurde. Eine geographische und zeitgebundene Momentaufnahme wird zur globalen, zeitübergreifenden und allgemeingültigen Formel erklärt.

Da auch die Kolonialherrschaft als Verbrechen „der Weißen“ an „den Schwarzen“ aufgefasst wird, liegt es nahe, beide Phänomene zu synchronisieren: Sklaverei wird als Ausdruck kolonialer Herrschaft betrachtet, Kolonialherrschaft unter Umständen gar als ursächlich für Sklaverei.

Damit räumt Brodkorb auf, um überhaupt eine Wissensgrundlage zu schaffen. Er stellt klar, dass Sklaverei ein weltweites Phänomen ist, das so gut wie alle Gesellschaften irgendwann einmal betraf. Tatsachen, die aus dem allgemeinen Bewusstsein verschwunden sind: Nicht nur wurden zahlreiche Europäer innerhalb Europas Opfer von Sklaverei oder als Sklaven in den Orient verschleppt – auch Afrika war ein Kontinent der Sklavenjäger und Sklavenhalter, lange bevor Europäer dort eine nennenswerte Rolle spielten.

Brodkorb exkulpiert die Kolonialmächte nicht, benennt begangene Gräuel, aber verzettelt sich nicht in Betroffenheitsnoten: Tatsächliches Unrecht seitens der Europäer berechtigt nicht dazu, ihnen Untaten anzudichten, oder zu behaupten, Afrikaner hätten nie ihrerseits Unrecht begangen.

So wird der in seinem historischen Selbstbild arg gebeutelte Deutsche verwundert feststellen, dass das Deutsche Reich in Sachen Sklaverei klar Position bezog, und dass die Europäer, allen voran die viel gescholtenen Briten, maßgeblich für die Unterbindung von Sklavenhandel auf dem afrikanischen Kontinent sorgten.

Diese Feststellung ist der Rahmen für den eigentlichen „Spaziergang“ durch die Welt postkolonialer Mythen: Am Ende wird Brodkorb auf den Sachverhalt zurückkommen.

Doch zunächst besucht Brodkorb vornehmlich deutsche Museen, die afrikanische Kunstschätze präsentieren. Er untersucht die Darstellung der entsprechenden Kulturen und setzt sich mit der Frage nach Restitution auseinander. Dies verbindet er mit Episoden aus der deutschen Kolonialzeit, die beleuchten, wie stichhaltig das ist, was die Ausstellungen vermitteln.

Um das Narrativ aufrechtzuerhalten, dass der Schwarze durchgehend Opfer ist, muss die innerafrikanische Gewaltgeschichte „verschwinden“ – denn ein Schwarzafrikaner, der Täter wäre, würde den Mythos ja als solchen entlarven. Ein anschauliches Beispiel für die so gesponnenen Lügen bietet der Umgang mit Exponaten, die mit Menschenopfern in Verbindung stehen:

Der eine Historiker behauptet, Menschenopfer habe es nie gegeben, der nächste redet einfach nicht darüber, und wer kreativ unterwegs ist, beklagt, dass hier Europäer ihre Maßstäbe an indigene Frömmigkeit anlegen, die sie doch gar nicht bewerten dürfen.

Brodkorb zeigt, dass manche „Wissenschaftler“ alle drei Taktiken gleichzeitig anwenden, und sich dabei ungerührt selbst widersprechen: Gewalt ist schlecht. Afrikaner sind gut. Also wenden Afrikaner keine Gewalt an. Wenn sie aber doch welche anwenden, dann ist diese gut, denn Afrikaner sind ja gut.

Ein unterkomplexes Geschichtsbild ist also das eine. Die dem postkolonialen Mythos innewohnende Heuchelei das andere: Im Grunde zeichnet den postkolonialen Habitus das aus, was man den Kolonialherren von damals vorwirft: Indem Schwarzafrikanern die Verantwortung für ihr Handeln abgesprochen wird, werden sie infantilisiert. Brodkorb zeigt beispielsweise, wie bestimmte Artefakte erworben wurden. Der Vorwurf, dies sei grundsätzlich Diebstahl, entmündigt die afrikanischen Verkäufer und Geber: Waren die Prinzen, Stammesfürsten und Sultane unfähig dazu, Kaufverträge zu verstehen und abzuschließen? Waren sie naiv, devot, dumm? Waren die Europäer gewissenlos?

Brodkorb schließt nicht aus, dass dies zuweilen der Fall gewesen sein kann. Er leugnet nicht Machtgefälle oder für Europäer vorteilhafte kulturelle Gepflogenheiten. Aber er besteht darauf, dass es unwissenschaftlich und unredlich ist, durchgehend von Betrug oder Gewalt auszugehen, wo keine Belege dafür sprechen, und sogar da, wo Quellen das Gegenteil nahelegen. Wer die Aussagen von Afrikanern selbst ignoriert, wenn sie nicht ins gewünschte Bild passen, begegnet schwarzen Menschen offensichtlich mit Arroganz – was problematisch ist, wenn man gleichzeitig behauptet, genau diese Arroganz bekämpfen zu wollen. So wird der Neokolonialismus der Postkolonialisten mit Händen greifbar.

Die postkoloniale Lesart der Welt als Absage an die Allgemeingültigkeit humanistischer Werte: Brodkorb weist hier über sein Thema hinaus. Er zeigt, dass unter dem Vorwand der Verantwortungsübernahme für (angebliche) historische Schuld die Übernahme von Verantwortung für das Hier und Jetzt abgelehnt und sogar dämonisiert wird: Der postkoloniale Mythos ist nicht nur wahrheitswidrig, er entfaltet menschenfeindliche Wirkung.

Das Buch ist nicht nur inhaltlich exzellent. Es ist auch ungemein gut zu lesen. Wer die Tradition angelsächsischer Wissensvermittlung kennt, der verzweifelt oft am deutschen Wesen, das Kompetenz gern mit Kompliziertheit gleichsetzt: Wenn etwas leicht verständlich oder gefällig ist, hat der Akademiker versagt. Brodkorb zeigt, dass es anders geht: Das Thema wird der Komplexität angemessen, aber massen- und praxistauglich dargeboten. Wohltuend auch die Sprache des Autors: klar, schnörkellos, uneitel.

Historische Fotografien und Bilder der Exponate lockern den Text auf: Eine Aufmachung, die sich der Aufmerksamkeitsspanne des postmodernen Lesers anpasst, und zugleich der Anschaulichkeit dient. Der Anmerkungsapparat befindet sich jeweils im Anschluss an die Kapitel, so dass der Leser nicht jedes Mal, wenn ihn eine Quelle interessiert, hinten nachschlagen muss. Kurz: Die Lektüre ist ein reines Vergnügen, aus dem der Leser nicht nur gebildeter hervorgeht, sondern sicherlich oftmals mit neu gewecktem Interesse an der Thematik.

Damit erreicht Brodkorb ironischerweise das, was seine ideologischen Kontrahenten zu wollen vorgeben: Wer hat schon Lust, sich mit afrikanischer Kunst oder Kultur zu befassen, wenn er im Zuge dessen mit der Moralkeule grün und blau geschlagen wird? Hier hingegen scheint die Faszination für den „schwarzen Kontinent“ auf, die so viele Afrikaforscher beseelt hat: Heute als Rassisten und Ignoranten diskreditiert, war es doch Interesse, das sie nach Afrika zog. Und hätten sie sich mannigfaltigen Gefahren ausgesetzt, um Kunstschätze nach Deutschland zu bringen, die sie als minderwertig betrachteten?

„Sich auf das erklärende Verstehen zu beschränken und zugleich auf das rückblickende Verurteilen zu verzichten, könnte dabei helfen, den eigenen Horizont zu erweitern“, so Brodkorb in der Einleitung.

Ein Grundsatz, dem er treu bleibt: Brodkorb informiert ohne Polemik, ohne kulturkämpferischen Furor. Er arbeitet die Komplexität afrikanisch-europäischer Beziehungen heraus. Mit verblüffenden und spannenden Episoden und Anekdoten rekoloriert er das monochrom weiß-schwarze Zerrbild, das die postkoloniale Ideologie entwirft. So löst er ein, was er sich in der Einleitung vornimmt: Er hilft uns, zu verstehen, statt zu verurteilen.

Mathias Brodkorb, Postkoloniale Mythen. Auf den Spuren eines modischen Narrativs. Zu Klampen, Hardcover mit Überzug, 272 Seiten mit zahlreichen, z.T. vierfarbigen Abbildungen, 28,00 €.

PUTINS KRIEG: Heftige Verluste an Front! Russland und Ukraine liefern sich Gefechte | WELT STREAM

PUTINS KRIEG: Heftige Verluste an Front! Russland und Ukraine liefern sich Gefechte | WELT STREAM