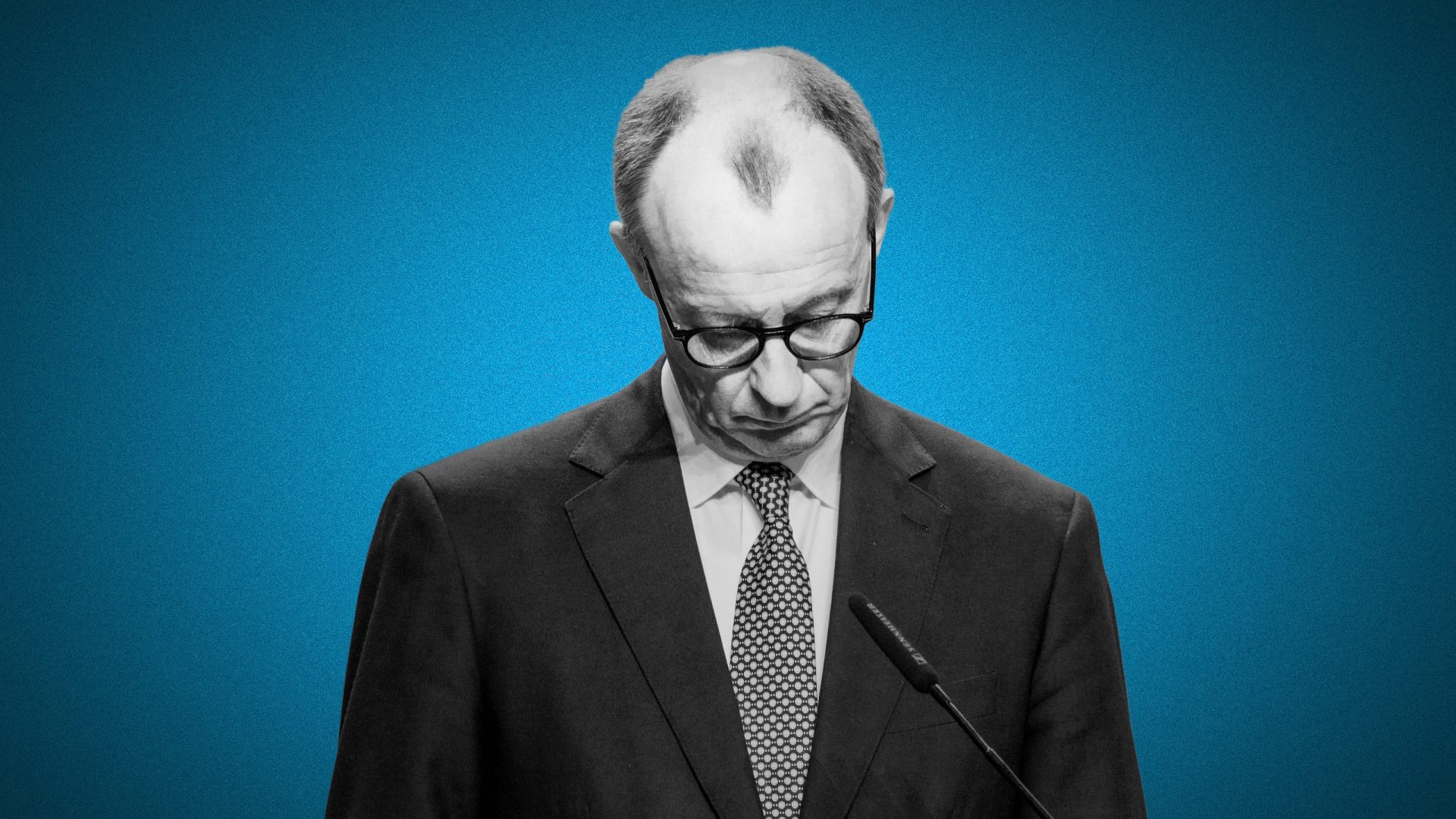

Friedrich Merz wollte die AfD bereits 2019 halbieren – da stand die Partei in Umfragen bei maximal 15 Prozent. Doch aus dieser Mission ist nichts geworden. Und weil sich im Gegenteil das Erstarken der AfD bereits nach der Bundestagswahl 2021 angedeutet hatte, rückte Merz bereits 2023 von diesem Satz ab: „Wenn die Politik der Bundesregierung die AfD jetzt eher wieder stärkt, dann kann die Opposition sie nicht halbieren“, erklärte der CDU-Vorsitzende damals.

Auch dieser Satz wird jetzt auf den Prüfstand gestellt: Die Politik der Ampel-Regierung katapultierte die AfD zwar auf 20,8 Prozent bei der Bundestagswahl im Februar. Doch in aktuellen Umfragen kommt die Partei noch einmal auf fünf Prozent mehr – und das liegt viel mehr an den Verhandlungen der Union mit der SPD. Die Union kam hier nicht gut weg – und verlor in der Folge an Zustimmung.

Die neueste Insa-Umfrage zeigt das Bild der Verwüstung sehr eindrücklich: Abgesehen von der Gleichwertigkeit von AfD und Union glaubt mittlerweile die Mehrheit an einen Wahlsieg der AfD bei der nächsten Bundestagswahl. Auch bei Wählern der Union: 45 Prozent halten das für möglich, nur 39 Prozent glauben das nicht. Mit der Wachablösung scheint sich die Partei also bereits abgefunden zu haben.

Das ist wenig verwunderlich, denn an dem Werben um die Stimmen der Grünen und die Muße der SPD gab es auch aus den eigenen Reihen Kritik. Denn trotz gegenteiliger Versprechen paktierte die Union nach der Wahl mit den Grünen im alten Bundestag, um das Grundgesetz zugunsten einer Neuverschuldung zu ändern. In den Sondierungsverhandlungen wurde dann die zuvor von der Union angekündigte harte Migrationspolitik verworfen, in den Koalitionsverhandlungen schließlich drastische Maßnahmen gegen angebliche Desinformation angekündigt.

Diese Entwicklungen liegen dem Aufstieg der AfD zugrunde. Begonnen hatte dieser mit der ersten Debatte im alten Bundestag zum Sondervermögen Infrastruktur in Höhe von 500 Milliarden Euro und weiteren Schulden, für die eine Grundgesetzänderung notwendig war. Weil Merz hier auf die Stimmen der Grünen angewiesen war, machte er sofort Zugeständnisse.

In den ersten Umfragen, die nach der Debatte erhoben wurden, zeigte sich das deutlich: Die AfD, die auch nach der Bundestagswahl bei 21 Prozent bis 22 Prozent verweilte, konnte am 18. März zunächst 23 Prozent in einer Forsa-Umfrage erreichen. Am selben Tag stimmte der Bundestag für die Grundgesetzänderung – acht Tage später landete die AfD bei 24 Prozent in einer Erhebung von YouGov.

Das erste Institut, das einen Gleichstand zwischen Union und AfD ermittelte, war kurz darauf Anfang April Insa: 24 Prozent, so viel wie die Union, erreichte die Partei auch hier. Insa hatte die AfD vor der Wahl noch bei 21 Prozent gesehen – was in etwa dem letztlichen Ergebnis von 20,8 Prozent entsprach. Seitdem sind die Umfragewerte der Partei hier jedoch kontinuierlich gestiegen, liegen jetzt sogar bei 25 Prozent – nach wie vor gleichauf mit der Union.

Auch bei Forsa, das die AfD vor der Wahl ebenfalls bei 21 Prozent, zuvor hingegen auch bei 20 Prozent oder sogar 19 Prozent gesehen hatte, erlebte die Partei einen rasanten Aufstieg. Von 22 Prozent eine Woche nach der Wahl ging es über 23 Prozent Mitte März auf 24 Prozent Anfang April – am Dienstag waren es dann sogar erstmals 26 Prozent. Ein institutsübergreifender Rekordwert. Während bei Insa zwischen Union und AfD Gleichstand herrscht, ist die AfD bei Forsa sogar einen Prozentpunkt voraus.

Und diese Ergebnisse werden aller Voraussicht nach keine Einzelfälle bleiben. Nachdem Insa am 5. April erstmals einen Gleichstand zwischen Union und AfD festgestellt hatte, war letztere drei Tage später bei GMS zwar wieder einen Prozentpunkt hinter der Union verortet worden, kam aber bereits auf 25 Prozent. Noch einmal zwei Tage später erzielte die Partei dasselbe Ergebnis auch bei Ipsos – und wurde hier bereits einen Prozentpunkt vor der Union gesehen.

Seit dem 5. April konnte die AfD so in fünf von zwölf Umfragen mithalten oder sogar die Führung übernehmen. Führt sich dieser Trend weiter fort, ist abzusehen, dass schon bald häufiger eine AfD-Führung festgestellt werden kann – dann vielleicht sogar mit zwei Prozentpunkten oder mehr. Für die Union ist das gefährlich: Sie war zwar schon zuvor bei Tiefstwerten von teilweise unter 20 Prozent, so zum Beispiel kurz vor der Bundestagswahl 2021 – damals war die AfD jedoch keine Konkurrenz und nur halb so stark.

Jetzt könnte sich das Blatt also wenden und die Schwäche der Union einen nachhaltigen Führungswechsel in der deutschen Parteienlandschaft bedeuten (Apollo News berichtete). Denn auch die SPD, die derzeit in Umfragen zwischen 15 Prozent und 16 Prozent schwankt, ist außerhalb der Schlagweite – von Grünen und Linken ganz zu schweigen. Für die AfD könnte diese Dynamik den Sprung gen 30 Prozent bedeuten – vor der Wahl war das auch aufgrund des klaren Auftretens der Union noch für unmöglich gehalten worden.

🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025

🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025