Die Präsidentin des Europäischen Parlaments sprach mit einem knappen Satz die ganze Wahrheit aus: Migration, sagte Roberta Metsola, werde „unsere Debatte dominieren“. So kam es dann auch in Brüssel, wo die 27 Staats- und Regierungschefs der EU zu Beratungen zusammengekommen waren. Am Ende stand eine gemeinsame Erklärung, die das Dokument einer fundamentalen Krise ist, aber auch ein lauter, womöglich letzter Hilfeschrei.

Der deutsche Bundeskanzler macht bisher jedoch keine Anstalten, ihn zur Kenntnis zu nehmen. Olaf Scholz pflegt weiter seine Abscheu vor einem Modell, mit dem die Migration eingedämmt werden könnte. Die Drittstaatenlösung fürchtet der SPD-Politiker wie der Teufel das Weihwasser – oder wie der Kanzler selbst einst die Debatte um den Ausstieg aus der Kernkraft, in der er bekanntlich die falsche Entscheidung wählte.

Das Brüsseler Abschlusspapier erkennt an: Europa brauche „neue Wege“, um irreguläre Migration zu verhindern, „im Einklang mit europäischem und internationalem Recht“. Auch fordert man „auf allen Ebenen“ entschlossenes Handeln, damit die Ausweisung von Menschen ohne Asylanspruch schneller erfolgen kann. Momentan verlassen lediglich rund 20 Prozent der abgelehnten Asylbewerber das jeweilige EU-Land tatsächlich. Aufhorchen lässt auch dieser Satz: „Außergewöhnliche Situationen erfordern angemessene Maßnahmen.“ Polen dürfte daraus Verständnis für den Plan ablesen, an der Grenze zu Weißrussland das Asylrecht vorübergehend auszusetzen.

Das EU-Parlament in Strasbourg.

Was aber ist konkret mit den neuen Wegen und den entschlossenen Maßnahmen gemeint?

Das Gemeinsame Europäische Asylsystem GEAS, das bis zum Sommer des Jahres 2026, nach den Wünschen des Kanzlers aber schon früher in Kraft treten soll, scheint bereits überholt. Es markiert wenige Trippelschritte in einer Zeit, in der Siebenmeilenstiefeln gefragt wären. Noch immer muss sich Deutschland auf rund 250.000 Menschen einstellen, die bis zum Jahresende als Asylbewerber einreisen werden. Führend unter den Herkunftsländern sind Syrien und Afghanistan. Pro Stunde wandern zwölf beziehungsweise fünf Staatsbürger aus diesen fernen Ländern ein.

Daran würde GEAS nichts ändern. Zentral ist an der neuen Regelung, dass Prüfverfahren für einige Asylbewerber an den Außengrenzen der EU stattfinden sollen. Betroffen wären jedoch nur Menschen aus Staaten mit einer EU-weiten Schutzquote von 20 Prozent oder weniger. Asylanträge von Syrern und Afghanen werden in Deutschland zu 84 und 76 Prozent anerkannt. Nicht einmal der Umstand, dass die Einreise aus sicheren Drittstaaten erfolgt, würde zum verpflichtenden Grenzverfahren führen. So schwer die Einigung auf GEAS war, so gering werden dessen Auswirkungen sein. Den massenhaften Zustrom an migrantischen Männern aus dem arabischen Raum stoppt GEAS nicht.

Kanzler Scholz, die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, Ungarn Regierungschef Viktor Orbán: Wer steht auf der richtige Seite der Geschichte?

Insofern braucht es tatsächlich neue, über GEAS hinaus führende Wege. Und da kommen gleich zwei Formen von Drittstaatenlösungen ins Spiel. Über beide wurde in Brüssel diskutiert, jedoch laut Medienberichten nicht in Anwesenheit des offenbar als Bremsers wahrgenommenen Olaf Scholz. Einerseits könnte es Rückkehrzentren, „Return Hubs“, in solchen Drittstaaten geben – etwa in Uganda für abgelehnte afrikanische Asylbewerber. Diesen Vorschlag unterbreitete die neue niederländische Regierung.

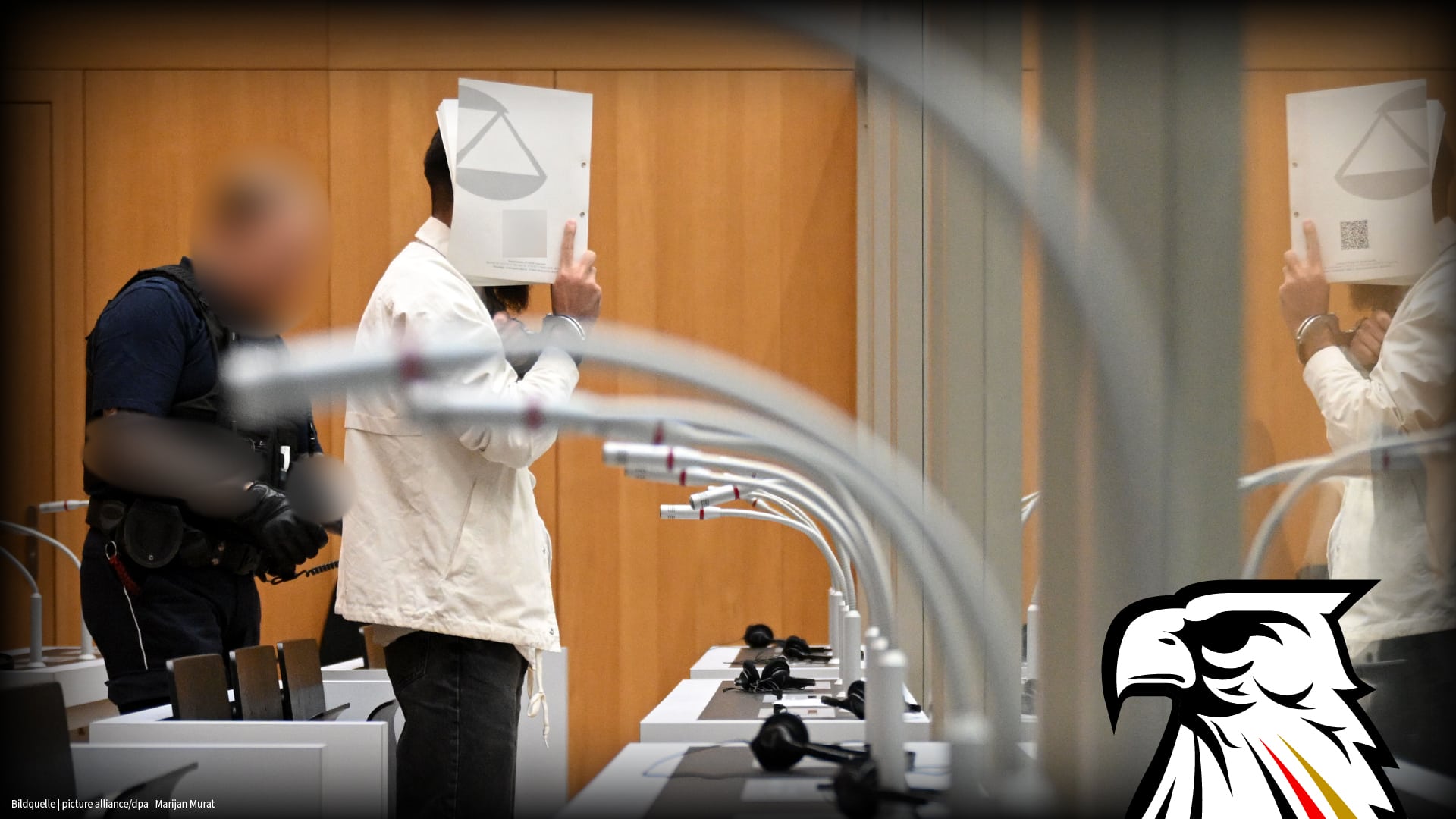

Oder aber bei unklaren Fällen finden die Prüfungsverfahren außerhalb der EU statt. Italien brachte soeben 18 im Mittelmeer aufgegriffene Männer aus Afghanistan und Ägypten in ein solches Flüchtlingszentrum nach Albanien. Der Vertrag zwischen beiden Ländern sieht eine Aufnahme von jährlich bis zu 36.000 Asylmigranten vor, während Italien die Aufnahme prüft.

Seine eigene Partei und die Grünen sperren sich vehement gegen eine Drittstaatenlösung. Als CDU und CSU Ende Juni im Bundestag einen Antrag „für mehr Begrenzung und Humanität im Asylrecht“ einbrachten, liefen die Genossen Sturm.

In dem Antrag fand sich der Satz, Deutschland trete dafür ein, „das Konzept der sicheren Drittstaaten zum Leitprinzip des europäischen Asylrechts zu machen“. Schutz durch Europa müsse nicht heißen: Schutz in Europa. Deutschland werde ein „Drittstaatsmodell realisieren, in dessen Rahmen jeder in einen sicheren Drittstaat außerhalb Europas überführt wird und dort ein Asylverfahren durchlaufen soll, der nach einem festzusetzenden Stichtag in der EU Asyl beantragt“. Der Antrag wurde abgelehnt, nachdem der Sozialdemokrat Lars Castellucci erklärt hatte, hier drohe ein „Rückfall in die Barbarei“.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) in Nürnberg.

Auch die Grünen wüteten nach einem vergleichbaren Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz, ebenfalls im Juni. Damals hieß es: „Die Regierungschefinnen und Regierungschefs bitten die Bundesregierung, konkrete Modelle zur Durchführung von Asylverfahren in Transit- und Drittstaaten zu entwickeln.“

Im Dezember, beim nächsten Treffen des Kanzlers mit den Ministerpräsidenten, sollen solche Modelle vorgelegt werden – ungeachtet des Zeterns der Grünen, aus deren Reihen im Juni zu hören war: „Das Auslagern von Asylverfahren in Drittstaaten, für die sich die MPK ausgesprochen hat, ist keine reale Lösung und entspricht nicht europäischem Recht. Asyl ist ein Grundrecht!“ Auch die Parteivorsitzende Ricarda Lang war außer sich und bekräftigte: Ein solches Vorgehen widerspräche europäischem Recht. Dem ist offenbar nicht so. Italiens Vertrag mit Albanien bestätigt es.

Kurz vor Weihnachten wird es also zum Schwure kommen, auch und gerade für den Kanzler. Dann muss Olaf Scholz sich zum Drittstaatenmodell äußern. Es entwickelt sich gerade zu einem veritablen Trauma für Scholz. Während fast ganz Europa ohne Scheuklappen nach neuen Wegen sucht, damit der Kontinent der Migration Herr wird, wehrt sich der Kanzler mit Händen und Füßen gegen Maßnahmen, die den Anschein einer Hartherzigkeit gegenüber Migranten erwecken könnten. Er hat die Optik der Grünen übernommen, deren Bundestagsfraktion in vollendeter Naivität erklärt: „Wir stehen für eine Flüchtlings- und Integrationspolitik, in der der einzelne Mensch zählt.“ Gemeint ist der zuwandernde Mensch.

Der Streit um die Drittstaatenlösung droht denselben verheerenden Effekt auf Deutschland zu haben wie die Debatte zum Ausstieg aus der Kernkraft. Scholz hielt damals am AKW-Aus fest und entschied sich so gegen die Interessen des Landes. Sollte er in der Migrationspolitik ebenfalls dem Frieden in der Regierungskoalition und den grünen Illusionen den Vorrang einräumen, wären die Folgen für Deutschland noch dramatischer.

🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025

🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025