Tichys Einblick: Herr Holst, Sie studierten und promovierten zur gleichen Zeit wie Frauke Brosius-Gersdorf an derselben Universität, in den 90ern in Hamburg. Kennen Sie sie persönlich?

Jan Henrik Holst: Nein, ich kenne sie nicht persönlich. Ich habe von ihrer Existenz erst aus den Medien durch die Diskussion um die Besetzung des Bundesverfassungsgerichts erfahren. Das Rechtshaus und der Philosophenturm sind benachbarte Gebäude, aber ich war fast nie im Rechtshaus, da mein Gebiet Sprachwissenschaft ist.

Der österreichische „Plagiatsjäger“ Stefan Weber wirft Brosius-Gersdorf nun Plagiate in ihrer Dissertation vor und hat dazu ein Gutachten verfasst. Sie haben sich durch dieses Gutachten durchgearbeitet.

Ja. Ich kann nur jeden mündigen Bürger ermutigen, sich selbst damit zu beschäftigen, so schwierig ist es nicht. Man braucht keinen Studienabschluss dazu. Das Gutachten ist online verfügbar.

Wie schätzen Sie die Arbeit Webers allgemein ein?

Ich bin kein uneingeschränkter Anhänger Webers. Bei seiner Beurteilung der Dissertation von Robert Habeck teile ich gewisse Urteile nicht. Dieses Werk von Robert Habeck ist zwar grottenschlecht, kann aber in einem Ermessensspielraum als Dissertation anerkannt werden. Und ich stehe nicht in dem Verdacht, ein Fan von Robert Habeck zu sein. Umso mehr besagt es also, wenn mich in diesem Fall Weber und sein Team überzeugt haben.

Weber hat vor allem einen Textvergleich vorgenommen zwischen der Dissertation von Brosius-Gersdorf und Arbeiten ihres Ehemanns Hubertus Gersdorf. Er spricht davon, dass Hubertus Gersdorf als „Ghostwriter“ für die Dissertation von Frauke Brosius-Gersdorf tätig war. Die Indizien dafür sind nicht nur gemeinsame Zitierfehler und gemeinsame „distinkte Formulierungen“, sondern vor allem auch die Tatsache, dass sich unter den Quellen der Textübereinstimmungen auch Texte befinden, die Hubertus Gersdorf bereits vor 1997 publiziert hat. Ist das nun ein Plagiatsfall?

Zunächst einmal sind zwei Dinge zu unterscheiden. Das eine ist, dass sich ganz auffällige Gemeinsamkeiten zwischen Brosius-Gersdorfs Dissertation und Gersdorfs Habilitation, aber auch anderen Arbeiten Gersdorfs, finden. Dieser Sachverhalt ist sehr schnell erkennbar und ganz eindeutig. Er impliziert auch bereits, dass etwas faul ist. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Menschen unabhängig voneinander genau die gleichen Sätze formulieren, ist winzigklein. Das ist Mathematik. Sprachen gestatten das Formulieren von mehr Sätzen, als es Atome im Universum gibt. Auch ganz unwahrscheinlich ist, dass gleich ganze Absätze identisch formuliert werden oder zum Beispiel, dass die gleichen Zitierfehler gemacht werden. Schwieriger ist es, die genaue Kausalität zu rekonstruieren.

Genau: Wer hat da von wem abgeschrieben?

Theoretisch gibt es zunächst mehrere Möglichkeiten: sie von ihm, er von ihr, oder beide von noch jemandem anders, oder alles schrieb eine dazu beauftragte dritte, unbekannte Person. Aber bei genauerem Hinsehen kristallisiert sich die Lage wie folgt heraus: Der Ehemann ist 9 Jahre älter als seine Frau und hatte bereits wissenschaftlich publiziert. Was er für einen Stil hatte, was er typischerweise für Formulierungen benutzte, stand schon fest, und konkrete Texte von ihm waren bereits veröffentlicht, sie sind nachlesbar. Daraus tauchen nun Fragmente in Brosius-Gersdorfs Dissertation auf, und überhaupt ist der ganze Stil identisch. Jeder Mensch hat eine Idiolekt, so sagt man in der Sprachwissenschaft. Das ist nicht ganz wie ein Fingerabdruck, aber damit kann man viel nachweisen. Linguistisches Wissen wird zum Beispiel bei der Analyse von Erpresserbriefen oder terroristischen Bekennerschreiben eingesetzt. Aus dem Gesamtbild ist die These am plausibelsten, dass der Autor der Dissertation nicht die Frau, sondern Herr Gersdorf ist. Ja, theoretisch gibt es Alternativen: Zum Beispiel kann sich Frau Brosius-Gersdorf die Disketten besorgt haben, von dort kopiert haben und sich auch im Stil extrem an ihrem Gatten orientiert haben – aber wahrscheinlicher ist doch von vornherein gemeinsame Sache.

Und die Habilitationsschrift von Herrn Gersdorf ist auch involviert. Die aber kam ja Jahre später.

Die kam ein Jahr später, 1998. Dagegen hatte Brosius-Gersdorf „ihre“ Dissertation 1997 eingereicht. Die umfangreichsten Identitäten finden sich in der Tat zwischen genau diesen beiden Arbeiten. Aber die Tatsache, dass Gersdorfs Habilitation später eingereicht wurde, besagt nicht unbedingt etwas. Man hat als Wissenschaftler oft jahrelang fertige oder halbfertige Texte und Dateien bei sich liegen, überarbeitet die dann, tauscht Teile aus, usw. Jeder ist doch frei, seine Datei auf dem Computer liegen zu lassen, so lange er will.

Letztlich hätte Herr Gersdorf also bei seiner Habilitation von seinem Ghostwriter-Produkt abgeschrieben, in dem er sich wiederum mit älteren Arbeiten selbst zitiert?

Zum Beispiel so, oder aber die Dateien existierten schon lange in irgendwelchen Versionen nebeneinander.

Also eine Art Zitate-Kreislauf?

Ja.

Man gewinnt als Nicht-Wissenschaftler den Eindruck von perfektem ehelichen Gleichklang und Kompatibilität bis hin zur wissenschaftlichen Symbiose. Wie geht man damit um?

Also wenn die Ehe gut läuft, das ist doch toll! Wenn man zusammen Pferde stehlen kann. Nur leider haben die Pferde einen Eigentümer, und man darf das nicht. Im vorliegenden Fall ist es so, dass jeder, der eine Dissertation oder Habilitation einreicht, eine Erklärung an Eides statt abgeben muss, dass er diese selbst verfasst hat. Das war auch in Hamburg in den 90ern so. Da es aber die für jeden sichtbaren Übereinstimmungen zwischen den zwei Arbeiten gibt, mit angeblich zwei Autoren, ist etwas faul.

Wie wird voraussichtlich die Uni Hamburg damit umgehen?

Die hat ein Gremium gebildet, das die Vorwürfe untersucht. Ich kann und darf dem Ergebnis nicht vorgreifen, kann hier nur meine subjektive Rechtsauffassung darlegen. Meine Einschätzung: Der Uni Hamburg bleibt keine Wahl, als Frau Brosius-Gersdorf fallen zu lassen, das heißt, ihr den Doktortitel abzuerkennen. Dann aber muss sie auch ihre Professur verlieren, denn für eine Professur ist ein rechtmäßig erworbener Doktortitel Voraussetzung.

Ja, Frau Brosius-Gersdorf hat eine Professur. Ist die Dissertation tatsächlich Voraussetzung für die Professur von Frauke Brosius-Gersdorf? Es gibt ja auch außerordentliche.

Eine Dissertation ist auf jeden Fall eine Voraussetzung für eine Professur. Ich bin da nicht ganz firm, aber stellt sich der Doktortitel als unlauter erworben heraus, so ist man meines Wissens auch seine Professur los. Es wird auch keine Professur in eine außerordentliche umgewandelt.

Auf den Seiten 84 bis 86 des Gutachtens befindet sich ein Abschnitt mit dem Titel „Warum von der Universität Hamburg keine Aufklärung zu erwarten ist“. Der äußert sich pessimistisch.

Diesen Abschnitt muss ich zurückweisen: Derartiges ist Polemik und hat in einem Gutachten nichts zu suchen.

Zählt nicht die Uni Hamburg als ein „ganz linkes Pflaster“?

Das ist ein Gerücht. Wenn ich zum Beispiel an den Strukturen und an der Herkunft der Sprachen Asiens und Afrikas forsche, dann ist das fast alles unpolitisch. Was die Linken angeht, so kann man auch links sein ohne Wokeismus und den Wunsch, seine Überzeugungen notfalls mit allen Mitteln durchzudrücken. Man kann auch klassisch-links zum Beispiel für soziale Gerechtigkeit sein. Und Konservative gibt’s hier auch. Zudem bedenken Sie, dass sich die Uni Hamburg hinter Prof. Roland Wiesendanger gestellt hat, als dieser die Laborthese zum Corona-Virus zu einem Zeitpunkt untermauerte und vertrat, als dies vielerorts noch als böse Schwurbelei zählte. Aber wie dem auch sei: Das Gremium hat sich mit den Vorwürfen zu befassen.

Ist es nicht leichtsinnig, derart dreist zu plagiieren?

Ja und nein. In den Neunzigern war nicht absehbar, dass es heutzutage Suchmaschinen, Plagiats-Software und all die anderen Innovationen rund um Computer und Internet gibt. Das ist ähnlich wie bei Straftätern, die heute auf einmal überführt werden durch DNA-Analyse, die es 1980 noch nicht gab. Dieses verdienstvolle Gutachten hat einen betrügerischen Zusammenhang aufgedeckt, der knapp 30 Jahre unbekannt war. Dabei hätte jedoch in der Jura-Fakultät jemandem etwas auffallen können, wenn sich in einer 1997 eingereichten Dissertation und einer 1998 eingereichten Habilitation derart frappierende Übeinstimmungen finden. Es wiederholt sich ja, wer in den Prüfungskommissionen sitzt. 1999 reichte ich meine Dissertation ein, eine ukrainische Linguistin kurz nach mir ihre, und in den beiden Gremien saßen zum Teil dieselben Professoren. Das Tragische für Frau Brosius-Gersdorf ist: Wäre sie nicht durch ihren Kandidatenstatus für das Bundesverfassungsgericht ins Rampenlicht der Öffentlichkeit getreten, hätte eventuell nie mehr jemand „ihre“ Dissertation kritisch angesehen, und die Angelegenheit wäre nie ans Tageslicht gekommen.

Und die politischen Auswirkungen?

Die sind erheblich. Aber das überprüfende Gremium der Uni Hamburg darf nicht „vom Ende her denken“, sondern muss sich mit den Fakten rund um die eingereichte und damals angenommene Dissertation befassen. Politisch dürfte Frau Brosius-Gersdorf geliefert sein. Das ist zu begrüßen, denn wir brauchen keine Installation von Personen, die Parteienverbote befürworten und in einer Machtposition dann umsetzen könnten. Für die Demokratie in Deutschland ist das gut. Wem eine konkrete Partei nicht gefällt, der hat als demokratischer Mitbewerber die Möglichkeit, ein anderes Angebot an das Volk zu machen. Der muss sich eben stärker anstrengen. Ich habe Vertrauen in die Selbstregulierungskräfte einer freien Gesellschaft. Frau Brosius-Gersdorf bestreitet die Vorwürfe – das nehme ich zur Kenntnis. Aber leider ist der Nachweis zu klar. Das geht nicht gut aus. Das dauert jetzt alles noch eine Weile, aber meiner Einschätzung nach ist das Resultat absehbar. Vor Brosius-Gersdorf sind wir in Zukunft sicher. Die sind wir los.

Wir danken für das Gespräch.

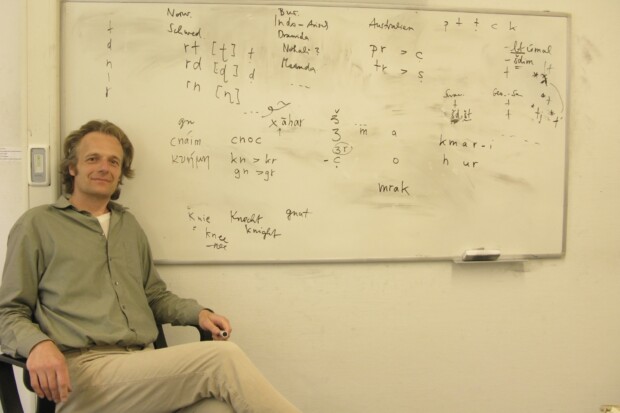

Dr. Jan Henrik Holst ist Sprachwissenschaftler und Musiker. Zu seinen wissenschaftlichen Leistungen gehört unter anderem die Entdeckung der Herkunft der im Karakorum-Gebirge (Pakistan) gesprochenen Sprache Buruschaski. Sein neuestes Buch befaßt sich mit dem einst in Zentralasien gesprochenen Tocharischen. Er hielt Vorträge an Universitäten in zehn Ländern. Zudem ist er, was man auf Englisch einen „hyperpolyglot“ nennt, und benutzt im täglichen Leben mehr als 15 Sprachen.