Als Bonifatius im achten Jahrhundert die heilige Eiche von Geismar fällen ließ, war das ein symbolischer Bruch mit dem germanischen Naturkult – ein früher Sieg von Vernunft über Aberglauben. Heute jedoch scheint der Donnergott zurückzukehren: In einer aktuellen Sendung der Tagesschau, die mehr Liturgie als Nachrichtenschau war, wurde heißes Wetter zum existenziellen, metaphysischen Rahmen – und die Klimapolitik zur Erlösungslehre. NIUS zeigt, wie die ARD in vormoderne Denkmuster zurückfällt – und warum Sommer-Deutschland eine Zivilisation im Fieberwahn ist.

Im Jahr 723 nach Christus fiel im hessischen Geismar eine gewaltige Eiche. Sie stand dort seit Jahrhunderten – als heilig verehrter Baum, geweiht dem germanischen Donnergott Donar, auch bekannt als Thor. Für die einheimischen Stämme war sie aber mehr als ein Baum: Sie war ein Wohnort des Göttlichen, ein natürlicher Altar, ein Ort der Opfer, der Angst und der Mythen. Dann kam Bonifatius, ein Missionar aus dem angelsächsischen Raum, gesandt im Namen der christlichen Zivilisation – und ließ sie fällen. Die Tat war von symbolischer Wucht: ein bewusster Akt gegen den heidnischen Naturkult, gegen das unreflektierte Fürchten der Elemente, gegen den Aberglauben.

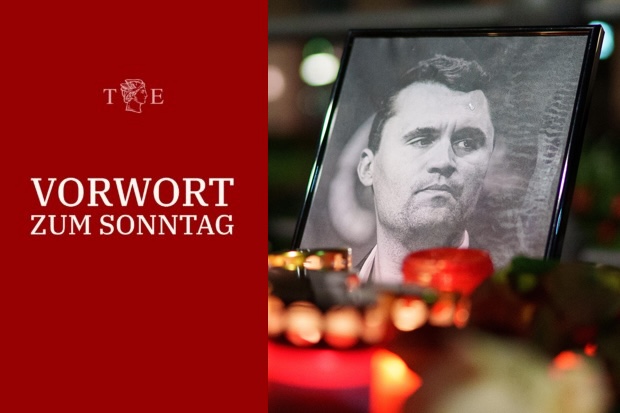

Eine antigermanische Respektlosigkeit, ohne welche die deutsche Zivilisationsgeschichte nicht zu denken wäre: Der heilige Bonifatius beim Fällen der Donareiche bei Geismar.

Es war ein Moment der Frühaufklärung – Jahrhunderte vor Kant. Die Natur wurde entzaubert. Nicht mehr das Wetter, der Wald, der Baum waren das Heilige, sondern das menschliche Wort, die Vernunft, das Evangelium. Die Gewalt gegen das Holz war ein Sieg der Sprache über das Raunen, des Logos über den Mythos. Dialektik der Aufklärung.

Und doch beginnen wir 1300 Jahre später wieder, das Wetter zu fürchten – nicht nur zu fürchten, sondern ihm eine weltanschauliche Dramaturgie einzuräumen, die an vormoderne Zeiten erinnert. Wer heute in die Nachrichten blickt, erkennt: Der Donnergott ist zurück. Diesmal nicht als Eiche, sondern als höllisch gefärbte Temperaturkarte.

Links eine Wetterkarte der „Tagesschau“ aus dem Jahr 1997, rechts eine Karte aus dem Jahr 2023 (Quelle: Correctiv)

Es war eine Tagesschau, die man zweimal sehen muss, um sicherzugehen, dass sie nicht von einem Satiriker stammt. Am 2. Juli 2025 widmete die ARD ihre Hauptnachrichtensendung, die täglich um die neun Millionen Zuschauer erreicht, in erster Linie dem Wetter. Ganze acht Minuten lang drehte sich alles um Hitze, Schweiß und „Sprühnebel“ – kühlendes Wasser für durchnässte Passanten, weil die „Hitzewelle ihren vorläufigen Höhepunkt“ erreicht habe; erkennbar daran, dass an „manchen Orten die Temperaturen an der 40-Grad-Marke kratzten“.

Die Kulisse: gestresste Bauarbeiter in Alzenau, verzweifelte Studenten in Mannheim, schwitzende Touristen unter dem Hamburger Elbtunnel, wohin sich Menschen wegen „Temperaturen weit über 30 Grad“ flüchteten. Eine deutsche Nachrichtensendung im Fieberwahn; ein Skript wie aus einer Ideenfritteuse von Fridays for Future.

NIUS fragte bei der Tagesschau-Redaktion nach, mit welcher Begründung eine solche Gewichtung zustande kam. Die Antwort:

„Die Auswahl von Nachrichten erfolgt auf Basis journalistischer Nachrichtenkriterien, die bei einer bundesweiten Hitzewelle allein durch Faktoren wie Nähe, Betroffenheit und Relevanz erfüllt sind.“

Dass Wetter zwar jeden betrifft, deswegen aber noch nicht automatisch relevant ist – darauf kam man offenbar nicht..

Die Sprache der Sendung glich ohnehin eher einer Wetterliturgie als einer Nachricht. „Hitzewelle“, „sengende Hitze“, „Härteprüfung“, „orkanartige Böen“ – Begriffe, die weniger informieren als inszenieren. Dramaturgisch unterlegt mit O-Tönen aus dem Volk: „Ich überlege mir das mit dem Studium noch mal“, sagt ein junger Mann – weil Mannheim angeblich besonders schlecht für Hitze gerüstet sei. In Augsburg, wo man „einen Hitzeschutzplan zu entwickeln“ gedenkt, wird „nachts gelüftet“. Und im oberbayerischen Tüßling trinkt ein Hähnchengrill-Profi „sieben bis neun Liter Wasser am Tag“.

Die Tagesschau berichtet in diesem Moment nicht mehr – sie zelebriert grüne Ideologie. Mitunter wirkt sie sogar wie ein PR-Video der Deutschen Umwelthilfe, die, wie der Zuschauer erfährt, Mannheim jüngst zur „menschenunfreundlichsten Stadt bei Hitze“ erklärte.

Lachen über Linke. Weinen wegen Dummheit.

Die Tagesschau berichtet „Verblüffendes“: Am Hähnchengrill wird es – besonders im Sommer – sehr heiß...

Besonders bemerkenswert ist, wie nahtlos die Wetterlage in Klimapolitik überführt worden ist. Noch während die Moderatorin mit „orkanartigen Böen“ und „Starkregen“ hantiert, kündigt die Redaktion einen „Brennpunkt“ zur Hitzewelle an – und leitet direkt über zum Vorschlag der EU-Kommission, die Treibhausgasemissionen bis 2040 um 90 Prozent zu senken.

„Danke schön, Claudia Kleinert“, heißt es dann.

„Und zur Hitzewelle in Deutschland sendet das Ersste heute einen Brennpunkt um 20:15 Uhr, direkt nach der Tagesschau. Und wir bleiben bei der Hitzewelle. Denn solche Wetterextreme werden Experten zufolge künftig häufiger auftreten. Europa ist vom Klimawandel besonders betroffen. Deshalb soll der Ausstoß schädlicher Treibhausgase durch Industrie, Verkehr und Haushalte weiter gesenkt werden, bis 2040 um 90 Prozent im Vergleich zu 1990. So lautet der Vorschlag der EU-Kommission. Aber geplant ist auch eine umstrittene Hintertür. So sollen Klimaschutzprojekte außerhalb Europas beim CO2-Einsparen angerechnet werden können.“

Will da jemand etwa den Donnergott austricksen?

Der Klimakult hat seine Dramaturgie perfektioniert: erst das Wetter, dann der Ablass, erst die Furcht, dann die Politik. Die Wettermesse vom 2. Juli war eine Nachrichtensendung wie aus dem Zeitalter des Aberglaubens.

Die Strategie ist bekannt: Emotionalisierung ersetzt Analyse. Einzelereignisse – eine heiße Woche, ein Gewitter – werden rhetorisch aufgeladen und unterschwellig in einen größeren apokalyptischen Zusammenhang gestellt. Es ist das Muster, das sich seit Corona bewährt hat: Der Ausnahmezustand wird zur Regel, der Bürger zum Sünder, der Staat zum Retter. Nur dass es diesmal nicht die Inzidenz ist, die Panik schürt – sondern das Thermometer.

Die Parallelen zwischen Corona-Politik und Klimapolitik sind frappierend – nicht nur in ihrem gesellschaftlichen Effekt, sondern vor allem in ihrer Methodik. Beide beruhen nicht auf beobachtender Wissenschaft, sondern auf antizipierender Modellierung. Es geht nicht um das, was ist – sondern um das, was sein könnte, wenn nicht sofort gehandelt wird.

Schon in der Pandemie trat das RKI kaum mit systematischen Beobachtungen in Erscheinung – also etwa: Wie viele Menschen zeigen welche Symptome? Wie schwer ist der Verlauf? Welche Rolle spielen Alter, Milieu, Vorerkrankungen? Stattdessen dominierten Kurven, Reproduktionszahlen und exponentielle Projektionen. Ganze Bevölkerungsschichten erhielten Hausarrest – auf Basis mathematischer Grafiken.

Merkel predigte in Coronazeiten die Gefahr des „exponentiellen Wachstums“.

Genau diesem Muster folgt auch die Klimapolitik. Auch hier dient die empirische Welt bloß als Anwendungsfolie für Modelle, die ihrerseits zum moralischen Imperativ werden: Weil wir es berechnet haben, müssen wir es tun. Der Donnergott kehrt zurück – verkleidet als mathematische Drohung.

Wegweisend ist der Horizont der Angst. Die Vorstellung einer kommenden Katastrophe ersetzt die nüchterne Bewertung des Bestehenden. Es ist die Umkehr der klassischen Wissenschaft: Nicht mehr wird eine Hypothese durch Beobachtung geprüft – die Beobachtung wird durch die Hypothese interpretiert. Und diese Hypothese lautet stets: Wenn ihr nicht gehorcht, kommt der Untergang.

Wer dieses Muster einmal durchschaut hat, erkennt: Corona und Klima waren keine zwei Krisen – sie waren zwei Kapitel derselben irrationalen Parabel. Es ist die Geschichte eines Machbarkeitswahns, gespeist aus der Anmaßung, Natur und Mensch vollständig berechnen zu können. Derweil kehrt das vormoderne Denken in Gestalt einer Gottheit zurück, die gezähmt werden will.

Luisa Neubauer hätte Bonifatius verflucht, verdammt, verfolgt.

Lesen Sie auch:Wie viel Lungenkrebs steckt in Luisa Neubauers Vermögen?

CHARLIE-KIRK-ATTENTAT: 22-Jähriger Verdächtiger gefasst! Trump fordert nun Todesstrafe | WELT LIVE

CHARLIE-KIRK-ATTENTAT: 22-Jähriger Verdächtiger gefasst! Trump fordert nun Todesstrafe | WELT LIVE