Friedrich Merz war der erste führende europäische Politiker, der gegen das Mega-Budget der EU-Kommission offiziell Einspruch erhob. Merz bezeichnete die Ambitionen Brüssels als „unakzeptabel“ und schloss mit der bekannten Politiker-Platitüde, man müsse doch mit den zur Verfügung stehenden Mitteln auskommen. Gilt das auch für seine eigene Schuldenregierung in Berlin?

Die Kommission hatte zuvor für den Zeitraum 2028 bis 2034 Budgetansprüche in Höhe von 1,816 Billionen Euro erhoben, eine Steigerung um sagenhafte 750 Milliarden Euro.

Was wir hier erleben, sind Schaukämpfe unter Alliierten. Ein abgenagter Knochen vom Tisch der Macht für die Öffentlichkeit – als Teil des gewohnten Rituals. Es ist das erklärte Ziel der europäischen Politik, Brüssel auf den Thron der Steuersouveränität zu hieven und den Zentralkörper zum politischen Gravitationszentrum auf geopolitischer Ebene auszubauen. Man will eine Regierung der Regierungen, eine supranationale Mega-Organisation schaffen.

Dazu braucht es die Zustimmung der Bevölkerung. Um die öffentliche Meinung, sagen wir nicht zu manipulieren, sondern positiv auf das „gemeinsame“ Projekt einzustimmen, führt man diese Scheingefechte und wirft mediale Nebelkerzen. Das Drehbuch ist simpel: Brüssel erhebt einen Maximalanspruch, darauf folgt die erwartbare empörte Zurückweisung, wie im Falle von Friedrich Merz, um sich dann am Ende auf einen Betrag zu einigen, der beide Seiten als erfolgreiche Verhandlungsführer glänzen lässt.

Selbst wenn Merz nun eine Reduktion des EU-Budgets von 100 bis 200 Milliarden Euro durchsetzt, so war dies alles Teil der Brüsseler Mediastrategie.

In ihrer Not versuchen die überschuldeten Staaten der Europäischen Union, denken wir insbesondere an den Süden, ihren Schuldenberg unter dem Schirm der EU-Kommission zu konsolidieren. Mit dem Vehikel der Europäischen Zentralbank haben sie das ideale Instrument zur Hand, die Schulden, garantiert vom europäischen Steuerzahler, durch Dauerinterventionen und Zinskurvenkontrolle liquide zu halten. Es wäre das Ende der Fragmentierung des europäischen Anleihenmarktes. Seine vollständige Integration eliminierte dann die letzten Elemente des fiskalischen Wettbewerbs unter den EU-Mitgliedstaaten. Dann heißt es nur noch im Klingbeil-Sound: „Feuer frei!“

Setzt Brüssel die unheilige Trinität aus Schuldenkonsolidierung, der Etablierung eigener Steuersouveränität über CO2-Abgaben und Unternehmenssteuern sowie der Einführung des digitalen Euro als Schranke zur Eindämmung der Kapitalflucht in Kraft, steht der Festung EU im Prinzip nichts mehr im Wege.

Dort wähnt man sich auf den letzten Metern vor dem ersehnten Ziel, was wiederum die wachsende Feindseligkeit gegenüber national-konservativen Strömungen innerhalb der EU erklärt. Diese bilden den letzten Schutzwall vor dem Versuch Brüssels den totalen Staat zu errichten. Die Vereinigten Staaten von Europa funktionierten auf dem Boden eines ökonomischen Vulgär-Keynesianismus, medial abgesichert mit unnachgiebiger Kontrolle der öffentlichen Meinung.

Im Grunde genommen ist es grotesk. Mit Gesetzen wie dem Digital Services Act oder dem Digital Markets Act bestätigen die EU-Bürokraten indirekt ihre Befürchtung, dass ihr Frontalangriff auf die freie Ökonomie und die autonome Selbstbestimmung der Staaten zum Scheitern verurteilt ist. Die politischen Signale aus Brüssel wirken ausschließlich defensiv, ihr Budgetentwurf ist ein präventiver Versuch, die erodierende Machtbasis zu stabilisieren.

Ein flüchtiger Blick auf das vorgeschlagene Budget genügt, um sich historisch bestätigt zu fühlen. 131 Milliarden Euro sollen in europäische Rüstungsprojekte fließen. Das entspricht einer Verfünffachung des Militärbudgets, das durch die massiven Aufrüstungstendenzen der Nationalstaaten entsprechend ergänzt wird. Der Brüsseler Zentralkörper flüchtet sich also am Beginn seiner fiskalischen Krise in den Militarismus. Die medial geschürte Putin-Panik ist der Katalysator, der diesen Arm der artifiziellen Euro-Ökonomie beleben soll.

Den anderen Arm dieses Zombie-Körpers, die Grüne Transformation oder Green Deal, wie es plakativ genannt wird, halten weitere 700 Milliarden Euro an Subventionen am Leben. 30 Prozent des Budgets sollen also die Subventionsmaschine rotieren lassen und Kredit über Dekarbonisierung und Biodiversität in die blutleere Euro-Wirtschaft pumpen.

Es ist bizarr. Während die EU-Kommission daran arbeitet, den Green Deal in den Resonanzraum des medialen Mainstream einzuweben, üben Umweltverbände reflexhaft scharfe Kritik am Haushaltsentwurf. Selbstverständlich können Subventionen niemals den wachsenden Abhängigkeitsgrad der Gesellschaft von der süßen Droge des freien Geldes befriedigen. EU-Europa ist der Subventions-Dealer, der seine Droge ohne Rücksicht auf die sozialen und wirtschaftlichen Konsequenzen in den Kontinent injiziert.

Die ganze Debatte ist längst von der Realität der Ökonomie entkoppelt. Es wirkt, als versuche man Kritik buchstäblich in billigem Geld zu ertränken und sich die Zustimmung der gleichermaßen von der öffentlichen Hand finanzierten NGOs zu erkaufen. Wir stehen vor weiteren verlorenen Jahren, wenn es der Opposition des Euro-Zentralismus nicht gelingt, endlich Wind unter die Flügel zu bekommen und den invasiven Tendenzen Brüssels klare Grenzen aufzuzeigen. Dies gilt in besonderem Maße für die zunehmende Militarisierung in Wort und Tat.

Dass diese vor allen Dingen auf der linken Seite des politischen Spektrums nicht auf massive Gegenwehr stößt, zeigt, dass die politischen Parteien größtenteils ihre Interessen kartellisiert haben.

Historisch betrachtet, ist die Militarisierung oft das Symptom des letzten Stadiums politischer Systeme, die sich ihres eigenen Kontrollverlusts bewusst sind. Der Brüsseler Vorstoß ist damit auch ein Eingeständnis der Schwäche: Das EU-Konstrukt bröckelt, die Fassade der Einheit hält nur noch dank einer Kreditflut und massiver Repression dissidenter Meinungen. Die wirkliche Bedrohung geht nicht von Russland aus, sondern vom inneren Zerfall der Union selbst.

Der bellizistische Vorstoß markiert nicht nur den Auftakt zu einer neuen Aufrüstungswelle, sondern auch den Übergang zu einer EU, die sich zunehmend von demokratischer Kontrolle entkoppelt. Nationalstaatliche Interessen werden geopfert – sei es in der Energiepolitik, bei der Migration oder bei der fiskalischen Selbstbestimmung. Der politische Preis: schwelende Unzufriedenheit in der Bevölkerung, Systemkritik sowie schwindendes Vertrauen in die bestehenden Institutionen.

Der öffentlichkeitswirksame Schaukampf um das EU-Budget findet seine Fortsetzung bei der Camouflage um die Migrationspolitik. Wiederum klaffen die Interessen Brüssels und die der Mehrheit der europäischen Bevölkerung maximal auseinander. Auch hier werden Nebelkerzen zur Zerstreuung der Kritik geworfen. Vereinzelte Abschiebungsflüge oder medienwirksame Grenzkontrollen ohne jeden Effekt, gaukeln dem Publikum Reformfähigkeit und politische Reflexivität vor.

Doch machen wir uns nichts vor: Brüssel exekutiert gemeinsam mit seinen Filialstellen in den Hauptstädten der EU seine globalistische Agenda. Die Aufräumarbeiten für dieses Desaster werden die politische und kulturelle Zukunft des Kontinents neu definieren.

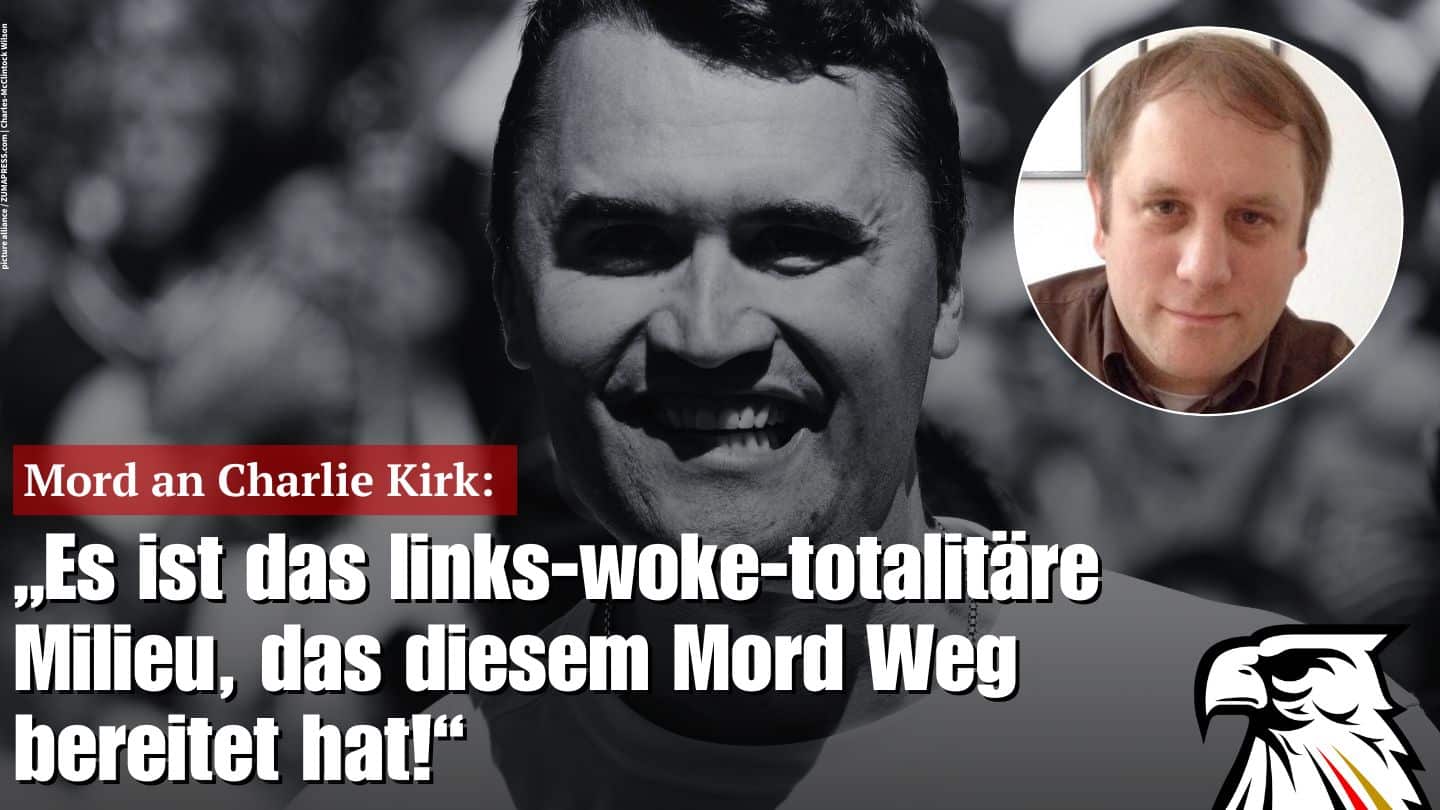

🚨Charlie Kirk, konservativer Held der Meinungsfreiheit, bei Attentat getötet| NIUS Live 11. Sept. 25

🚨Charlie Kirk, konservativer Held der Meinungsfreiheit, bei Attentat getötet| NIUS Live 11. Sept. 25