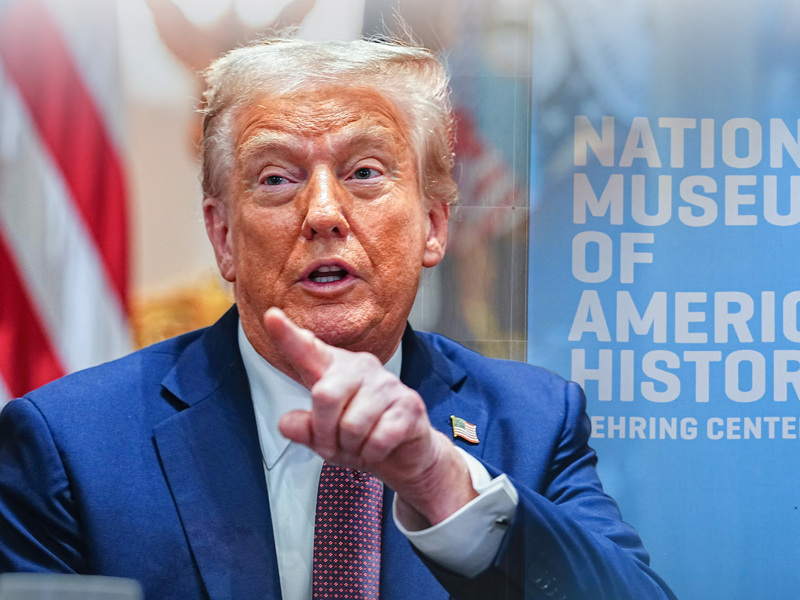

2026 feiern die Vereinigten Staaten ihr 250. Jubiläum. Donald Trump ist die Darstellung der amerikanischen Geschichte in den Museen des Landes zu negativ, er will Einfluss nehmen.

Am 4. Juli 1776 wurde die amerikanische Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet, das ganze nächste Jahr über finden Feierlichkeiten statt, die das Land und seine Geschichte ehren sollen. Da ist dem US-Präsidenten ein Dorn im Auge, wie die Historie in manchen nationalen Museen präsentiert wird. Er hat acht große Museen ins Visier genommen und eine umfassende Überprüfung der führenden Museen des Landes angeordnet, nachdem er sie auf seiner Plattform Truth Social als „das letzte verbliebene Segment von WOKE“ kritisiert hatte.

In seinem Statement warf Trump der Smithsonian Institution sowie anderen Museen im ganzen Land vor, Narrative zu verbreiten, die die USA herabsetzen, anstatt ihre Errungenschaften zu feiern. Die Smithsonian Institution sei „außer Kontrolle“, künftig müsse sie Ausstellungspläne, interne Richtlinien und Programmunterlagen zu „America250“ zur Überprüfung vorlegen.

„Unsere Museen haben die Pflicht, darzustellen, was unserem Land im Laufe der Jahre widerfahren ist – im Guten wie im Schlechten“, meinte Trump. Laut Regierungsbeamten wird sich die Überprüfung auf öffentlich zugängliche Inhalte, kuratorische Prozesse, Ausstellungsplanung, die Nutzung von Sammlungen und allgemeine narrative Standards konzentrieren. Betroffen sind in der ersten Phase unter anderem das Nationalmuseum für amerikanische Geschichte, das Nationalmuseum für Naturgeschichte und das Nationalmuseum für afroamerikanische Geschichte und Kultur.

Bei X schreibt das Weiße Haus: „Die Übernahme der WOKE-Ideologie durch die Smithsonian Institution verzerrt die Geschichte.“

Gleichwohl hieß es aus dem Weißen Haus: „Unser Ziel ist es nicht, den täglichen Arbeitsablauf der Kuratoren oder Mitarbeiter zu beeinträchtigen, sondern vielmehr eine umfassendere Vision von Exzellenz zu unterstützen, die historisch korrekte, inspirierende und inklusive Darstellungen des amerikanischen Erbes hervorhebt“, schrieben die Beamten.

Trump kritisiert Museen, die seiner Ansicht nach zu „woke“ sind und sich nur darauf konzentrieren, „wie schlimm die Sklaverei war“. Das National Museum of American History etwa meinte zum Politiker und Erfinder Benjamin Franklin, einem der Gründerväter der Nation, anmerken zu müssen, dass „Franklins wissenschaftliche Leistungen von dem sozioökonomischen System, in dem er arbeitete, ermöglicht wurden“. Grund: Franklin hielt Sklaven. Irritiert ist der Präsident zudem über eine Freiheitsstatue, die anstelle der Fackel eine Tomate hält. Die Nachbildung der „Lady Liberty“-Statue soll eine eingebürgerte Erntehelferin aus Lateinamerika darstellen, darunter steht: „Auch ich bin eine Amerikanerin!“

Ausstellung im National Museum of the American Indian in Washington.

Weitere Beispiele aus der bisherigen Praxis, an der sich die Trump-Regierung reibt: ein Zirkusplakat aus den 1920er Jahren, das als Ausdruck „des kolonialen Drangs, die Herrschaft über die Welt zu beanspruchen“ beschrieben wurde. Eine andere Ausstellung interpretierte den Lone Ranger neu und verglich die Beziehung der Figur zu Tonto mit der globalen Dominanz der USA. Eine dritte Tafel suggerierte, dass das ursprüngliche Design von Mickey Mouse in „Steamboat Willie“ auf Traditionen der Blackface-Minstrelsy zurückgreife, einer Show, in der Weiße geschminkt als Schwarze auftraten.

Neuinterpretation des ikonischen Matrosenkusses aus dem Zweiten Weltkrieg am VJ Day als Darstellung zweier sich küssender schwuler schwarzer Männer von der woken Künstlerin Amy Sherald.

Ähnliches ist auch aus Deutschland bekannt, wo Völkerkundemuseen zu „Heimatmuseen der weißen Schuld geworden“ sind (Mathias Brodkorb). Laut der postkolonialen Theorie ist der weiße Mann grundsätzlich schuldig, der schwarze immer unschuldiges Opfer.

Eine Weltsicht, die das konservative Amerika nicht teilt und deren Vertreter jetzt Gegenwind spüren. In einem Brief an die Smithsonian Institution hieß es, nun solle überprüft werden, ob aus Regierungssicht „spaltende oder parteiische“ Narrative verbreitet würden. Die 1846 gegründete Bildungseinrichtung betreibt über 20 Museen, den Großteil in der Hauptstadt Washington. Es ist der US-Kongress, der bis heute die öffentlichen Gelder bewilligt, die rund zwei Drittel des Etats der Institution ausmachen. Der rechtliche Status der Smithsonian Institution ist dabei unklar: Ist sie eine Behörde, die Teil der öffentlichen Verwaltung wäre und damit weisungsgebunden – oder eine private, unabhängige, lediglich öffentlich mitalimentierte Stiftung?

Unterschwellig steht die Drohung im Raum, die Mittel zu kürzen – so wie Trump schon Universitäten mit Kürzungen von Fördergeldern unter Druck setzte, um etwa Diversitätsprogramme zu stoppen oder die Hochschulen dazu zu zwingen, judenfeindliche Umtriebe auf dem Campus zu stoppen und jüdische Studenten zu schützen, die von Linksextremen und Muslimen bedroht werden (NIUS berichtete).

Einerseits ist es nachvollziehbar, dass Trump dem Drang der Linken, die „Ursünden“ der USA – die Landnahme mit der damit einhergehenden Vertreibung der Indianer und die Verschleppung von Schwarzen aus Afrika in die Neue Welt zum Zweck ihrer Versklavung – auch in Bildungseinrichtungen anzuprangern, die Millionen Besucher erreichen, etwas entgegensetzen will. Und dass die US-Bürger nicht für die Steckenpferde der Postkolonialismus-Anhänger zahlen sollen.

Ein Kunstwerk, das die illegale Einwanderung feiert – nichts für Trump.

Andererseits ist da die Freiheit von Kunst und Wissenschaft, und es ist eine heikle Sache, wenn die Politik in die Darstellung historischer Ereignisse eingreift, die oft Interpretationssache ist. Eine von der Staatsführung bestimmte und kontrollierte Geschichtsschreibung wäre zu Recht umstritten. Andererseits hat Trump nicht die Entfernung der kritisierten Ausstellungen oder Exponate gefordert, und er will die Geschichte nicht umschreiben, sondern anders interpretiert wissen, als es die Museumskuratoren bisweilen vermitteln. Insofern handelt es sich um einen Kampf um die Deutungshoheit.

Apropos: Anfang August hat das Nationalmuseum für amerikanische Geschichte einen Hinweis auf das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump entfernt, das ihn während seiner ersten Amtszeit angestrengt wurde. So war behauptet worden, Trumps Rede in Washington, D. C. am 6. Januar 2021 habe „zu den unmittelbar folgenden gesetzeswidrigen Handlungen am Kapitol ermuntert und absehbar geführt“ – das mediale Framing, das auch in deutschen Medien praktiziert wurde, die verbreiteten, Trump habe zum Sturm auf das Kapitol „aufgestachelt“. Diese Passage ist nun ersatzlos gestrichen – ob aus Einsicht oder „vorauseilendem Gehorsam“, weiß man nicht.

Lesen Sie dazu auch:

Judenhass! Milliarden-Förderung gestrichen, jetzt klagt die Uni: Wie der Machtkampf zwischen Trump & Harvard eskaliert

PUTINS KRIEG: Russland will Angriffe auf Ukraine verstärken! Selenskyj will Sanktionen | WELT STREAM

PUTINS KRIEG: Russland will Angriffe auf Ukraine verstärken! Selenskyj will Sanktionen | WELT STREAM