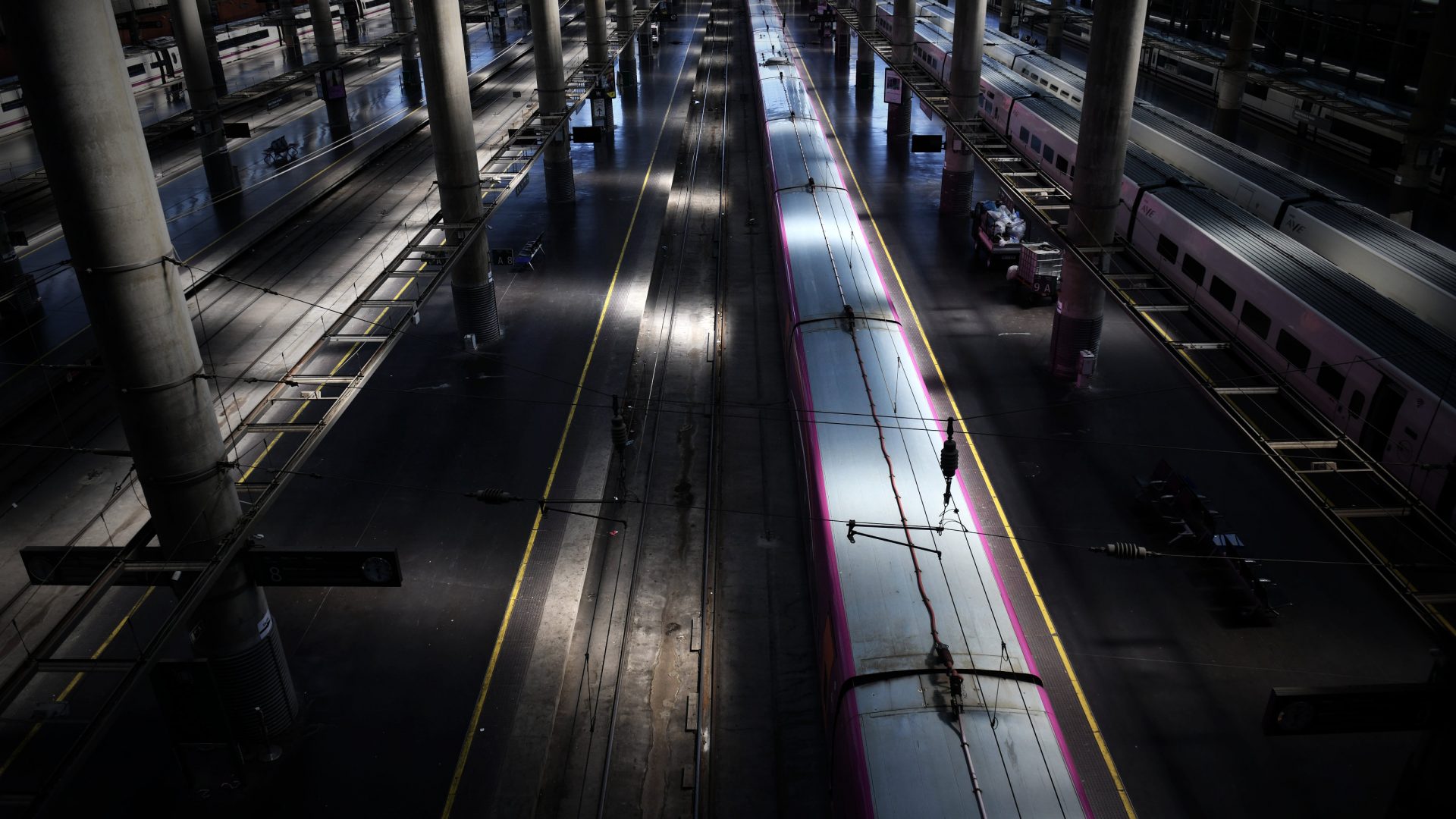

Nichts ging mehr am Montag auf der iberischen Halbinsel, nada. Züge standen still, Supermärkte und Restaurants konnten die Kassensysteme nicht bedienen, Ampelsysteme waren abgeschaltet – ab 12.32 Uhr Ortszeit herrschte Blackout allerorten. 58 Millionen Menschen waren unmittelbar betroffen und Provinzen wie Andalusien oder Extremadura riefen den Notstand aus. Was war geschehen? Laut dem spanischen Netzbetreiber Red Eléctrica fielen innerhalb von fünf Sekunden 15 Gigawatt Stromerzeugung aus. Das entspricht etwa 60 Prozent des landesweiten Strombedarfs. In der Konsequenz die Mindestlast unterschritten, die zur Netzstabilität nötig ist. „So etwas ist noch nie zuvor passiert“, sagte Ministerpräsident Pedro Sánchez in einer Fernsehansprache.

Es herrschte sichtbare Betroffenheit in Moncloa, dem Sitz der spanischen Regierung, die sich schlagartig der Fragilität Erneuerbarer Energien bewusst wurde. Krisensitzungen folgten, Bürger wurden über Radios auf den laufenden Stand der Dinge gebracht – vermeintliche Steinzeittechnologie als Brücke zur Außenwelt – ein Punkt, den man sich in Deutschland gut merken sollte! Spekulationen über einen Cyberangriff wurden übrigens von EU-Ratspräsident António Costa entschieden zurückgewiesen. Costa stelle klar: „Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Hinweise auf einen Cyberangriff.“ Am Dienstagmorgen konnte Entwarnung gegeben werden, alle Systeme sind funktionsfähig, der Betrieb läuft weitestgehend im Alltagsmodus.

Die genaue Ursache ist nach wie vor unklar. Red Eléctrica und der portugiesische Betreiber REN verweisen auf ein „seltenes atmosphärisches Phänomen“. Extreme Temperaturschwankungen im spanischen Landesinneren sollen anomale Schwingungen in Hochspannungsleitungen initiiert haben, die in der Folge zu Synchronisationsstörungen im europäischen Verbundnetz führten. Ein komplexes System, das unter der Instabilität bestimmter Energieformen leidet? Gleichzeitig wurde eine übergroße Menge Solarstrom in die Netze Spaniens und Portugals eingespeist. Das Netz erweist sich als extrem anfällig und volatil, wenn grundlasttragende Energieformen wie Kohle, Gas und Kernkraft eliminiert werden, soviel ist klar.

Nur zur Erinnerung: auch in Spanien wurde eine breit angelegte Kampagne gegen konventionelle Energieträger wie Kohle und Atomkraft ins Leben gerufen. Dort hat man die ursprünglich geplante Abschaltung aller Kohlekraftwerke bis 2030 vorgezogen und strebt nun den vollständigen Kohleausstieg bis spätestens 2025 an. Kohleverstromung macht nur noch etwa 1% der gesamten Stromerzeugung aus und man zelebrierte eine besondere Feierstunde, als das größte Kohlekraftwerk, „As Pontes“ in Galicien im vergangenen Jahr vom Netz ging. Kommt Ihnen das bekannt vor? Dann werden Sie sich auch nicht wundern zu lesen, dass 2035 in Spanien auch die Kernkraft ihr Ende erleben soll. Kernkraft deckt in Spanien noch immer 20% des Energiebedarfs. 2027 soll der Rückbau des ersten Meilers im deutschen Stil beginnen. Was das für Wirtschaft und Verbraucher bedeutet, kann man im Detail am Beispiel Deutschlands studieren.

Ohne tiefer in die technischen Hintergründe des Energienetzarchitektur und Energieerzeugung einzusteigen, wirft sich doch die Frage auf, welche ökonomischen Konsequenzen stundenlange Blackouts nach sich zögen. Wie würde sich die Situation auf einen Industriestandort wie den deutschen auswirken. Zwar hält die Bundesnetzagentur ein Szenario wie in Spanien und Portugal für „unwahrscheinlich“, betont aber zugleich die potenziell „erheblichen Folgen“. Deutschland ist aufgrund seiner starken Industrialisierung und der zunehmenden Elektrifizierung besonders anfällig für potentielle Störungen der Netze. Ein großflächiger Stromausfall würde nicht nur Haushalte, sondern vor allem die Industrie, Krankenhäuser und kritische Infrastrukturen treffen. Kein Stromnetz ist geschützt, wenn die Grundlast bereits künstlich reduziert wurde und die Einspeisevolatilität sprunghaft steigt.

Man denke an Dunkelflauten in Deutschland, wenn weder Wind noch Sonne die nötige Zusatzenergie liefern. Dann kommt es seit Jahren regelmäßig zu geplanten Abschaltungen von Industriebetrieben. Besonders energieintensive Betriebe wie Aluminiumschmelzen werden dann ins Abseits gestellt. Ein Paradebeispiel dieser Praxis erlebten die betroffenen Betriebe am 14. August 2024 als die Solarstromzufuhr kollabierte und Werke reihenweise vom Netz gingen. Die Kosten dieser Ausfälle sind immens. Und sie könnten sich häufen, wenn sich politisch nichts ändert.

Lassen sich die volkswirtschaftlichen Kosten eines Blackouts in Deutschland kalkulieren? Laut einer Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) berichten 28 Prozent der Unternehmen von Stromausfällen über drei Minuten, 42 Prozent von kürzeren Unterbrechungen. Bereits kurze Ausfälle verursachen oft Maschinenschäden, Datenverluste und Produktionsstopps. Die Kosten liegen häufig zwischen 10.000 und 50.000 Euro pro Vorfall, in Einzelfällen sogar über 100.000 Euro.

Warum ist das so? Moderne Produktionsanlagen sind hochautomatisiert und reagieren empfindlich auf unvorhergesehen Stromunterbrechungen. Sie können zu mechanischen Belastungen, Fehlfunktionen von Steuerungssystemen und Schäden an empfindlichen Bauteilen führen, Lager drohen zu überhitzen und es kommt zu hydraulischen Systemausfällen. Die Wiederherstellung einmal verlorengegangener Daten kostet zudem Zeit und Geld. Auch der Hochlauf komplexer Maschinensysteme kann in manchen Fällen Stunden oder gar Tage dauern. Mit Blick auf das Stromnetz stellt sich dieser Prozess gerade bei Pumpspeicher- und Gaskraftwerken als extrem zeitintensiv heraus – es vergeht viel Zeit, die Geld kostet und am Ende eine tief verflochtene, komplexe Wirtschaft entgleisen lassen könnte.

Ein flächendeckender Blackout über mehrere Stunden würde diese Schäden erheblich steigern. Der Northeast Blackout 2003 in den USA verursachte Schäden in Höhe von 16 Milliarden US-Dollar. Betroffen war eine Industrieregion mit 55 Millionen Menschen. Auf Deutschland hochgerechnet beliefe sich der Schaden grob besehen auf mindestens 25 Milliarden Euro. Zudem droht eine Kettenreaktion. Kühl- und vollautomatisierte Produktionsketten wären unterbrochen und das gesamte Bankensystem lahmgelegt. Folgekosten sind beinahe unkalkulierbar.

Bislang werden solche Szenarien in politischen Kreisen größtenteils ignoriert. Energiepolitik ist dem ideologischen Kanon der Parteien unterworfen. Und dort ist man sich einig: Das Null-Emissionsziel muss unter allen Umständen eingehalten werden. Immerhin besitzt es jetzt in Deutschland Verfassungsrang! Der Blackout auf der Iberischen Halbinsel sollte als Weckruf verstanden werden. Eine Rückkehr zur Kernkraft ist zwingend erforderlich und man sollte angesichts der schwerwiegenden Konsequenzen unsicherer Netze in den kommenden Jahren nicht im Traum daran denken, Kohleverstromung weiter zu reduzieren.

DW News livestream | Headline news from around the world

DW News livestream | Headline news from around the world