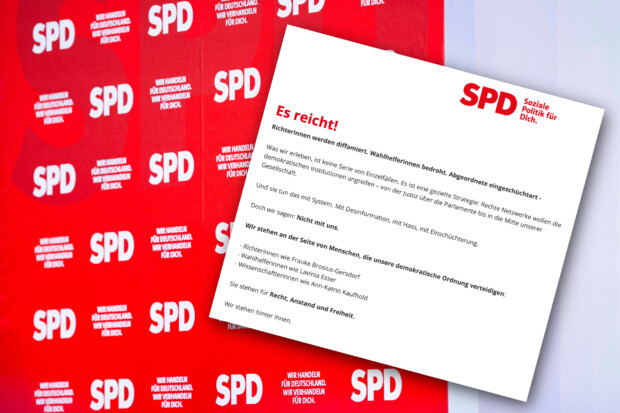

Die SPD hat ein Statement veröffentlicht, das weniger deeskalieren als delegitimieren will. Unter dem Titel „Es reicht!“ verknüpft die Partei die Kritik an den Verfassungsrichter-Kandidatinnen Brosius-Gersdorf und Kaufhold mit einem angeblich systematischen Angriff auf die Demokratie und bezieht dabei ausgerechnet die Union mit ein. Gleich zu Beginn wird ein dramatischer Ton angeschlagen:

„Richterinnen werden diffamiert. Wahlhelferinnen bedroht. Abgeordnete eingeschüchtert. Was wir erleben, ist keine Serie von Einzelfällen. Es ist eine gezielte Strategie: Rechte Netzwerke wollen die demokratischen Institutionen angreifen, von der Justiz über die Parlamente bis in die Mitte unserer Gesellschaft.“

Was ursprünglich als Kritik an einzelnen Personalvorschlägen begann, wird hier in einen sicherheitsrelevanten Kontext überführt. Für die SPD steht nicht mehr eine Debatte um Qualifikation oder Eignung im Vordergrund, sondern ein Generalverdacht gegen all jene, die diese Debatte führen.

Die Partei spricht von gezielter Desinformation und gezielten Einschüchterungen. Wer und was genau damit gemeint ist, bleibt vage, doch im weiteren Verlauf wird klar: Die Kritik kommt nicht nur von außen. Auch der Koalitionspartner Union wird direkt verantwortlich gemacht. Die CDU/CSU, so der Vorwurf, übernehme rechte Narrative, statt sich davon klar abzugrenzen. Da liegen die Nerven restlos blank und die Argumentationskraft am Boden.

Stattdessen rückt die SPD gezielt Personen in den Mittelpunkt, die sie als Verteidiger der Demokratie präsentiert:

„Doch wir sagen: Nicht mit uns. Wir stehen an der Seite von Menschen, die unsere demokratische Ordnung verteidigen: – Richterinnen wie Frauke Brosius-Gersdorf – Wahlhelferinnen wie Lavinia Esser – Wissenschaftlerinnen wie Ann-Katrin Kaufhold“

Dass es in der öffentlichen Diskussion gerade um die politische Positionierung dieser Richterkandidatinnen geht, blendet die SPD komplett aus. Kritik an ihren Auffassungen wird nicht als Teil demokratischer Auseinandersetzung verstanden, sondern als Angriff auf das System an sich. Ein deutliches Anzeichen, dass man argumentativ nichts mehr auf dem Tacho hat.

Der Schlusssatz macht deutlich, wie stark die Partei das Persönliche mit dem Prinzipiellen verknüpft: „Sie stehen für Recht, Anstand und Freiheit. Wir stehen hinter ihnen.“ Die SPD formuliert hier ein Schwarz-Weiß-Bild: Wer für Brosius-Gersdorf und Kaufhold ist, steht auf der Seite des Grundgesetzes. Wer sich kritisch äußert, gilt als Teil einer rechten Strategie gegen demokratische Institutionen.

Gerade in einer so sensiblen Frage wie der Besetzung des Bundesverfassungsgerichts ist Differenzierung geboten. Die SPD wählt als weiteren Weg die Konfrontation und erklimmt eine weitere Stufe auf ihrer Eskalationsleiter und stellt dabei nicht nur Kritiker, sondern auch den Koalitionspartner unter Generalverdacht. Wann kommt die Forderung nach Beobachtung durch den Verfassungsschutz für die Union?

Die SPD versucht als letzte Verzweiflungstat aus einer Personaldebatte einen Loyalitätstest zu konstruieren. Und aus demokratischem Streit eine Frage von Gut gegen Böse.

Sylvia Pantel, früher MdB CDU, nun WerteUnion, kommentiert auf X: „Die aktuelle politische Entwicklung in Berlin ist mehr als ein Alarmzeichen – sie ist ein Offenbarungseid. Nur wenige Wochen nach der Regierungsbildung erklärt die SPD ihren Koalitionspartner CDU de facto zum Gegner der Demokratie.

Auf der eigenen Parteihomepage wird ein politischer, moralischer und institutioneller Frontalangriff gestartet. Ein solches Verhalten ist nicht nur unverantwortlich, sondern gefährlich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wer so mit demokratischen Partnern umgeht, verabschiedet sich von der Idee eines respektvollen Miteinanders.

Die SPD instrumentalisiert den Justizapparat, um parteipolitische Ziele zu verfolgen, und verengt Debattenräume auf ein einziges Schema: rechts = böse, links = gut. Diese Radikalisierung der Sprache ist nicht Ausdruck von Stärke, sondern von Verunsicherung – eine Partei auf dem Rückzug sucht Halt im Populismus.

Gleichzeitig ignoriert dieselbe Regierung die massiv drängenden Probleme.“

Dabei wird das gesamte Wahlverfahren als problematisch erachtet. In der FAZ schreibt beispielsweise der Verfassungsrechtler Rupert Scholz: „Seit Jahren vollzieht sich die Wahl von Richtern für das Bundesverfassungsgericht nach einem zwischen den beiden großen Volksparteien, CDU/CSU und SPD, vor Jahrzehnten vereinbarten internen Quotierungsverfahren. Da beide Parteien etwa gleich stark waren, vereinbarte man, dass beide Parteien jeweils drei Vorschlagsrechte haben sollten. Hinzu kamen die FDP und die Grünen mit einem Vorschlagsrecht. Von diesem Verfahren ist man offenkundig auch jetzt wieder ausgegangen. Die von der SPD benannten Kandidatinnen Brosius-Gersdorf und Ann-Katrin Kaufhold wurden von der SPD im Rahmen ihrer Quote platziert. Ganz offenkundig beruht das Bestehen der SPD auf Brosius-Gersdorf auf dieser Quotierungsvorstellung. Man geht davon aus, dass der SPD diese Stelle zustehe. Und die Union sieht das offenkundig nicht wesentlich anders, wenn sie der SPD nahelegt, für diese Stelle einen anderen Kandidaten zu benennen. Dieser Schlüssel für die Berufung von Richtern des Bundesverfassungsgerichts ist heute jedoch nicht mehr aufrechtzuerhalten.“

Zum einen ist die SPD nur noch eine Kleinpartei auf Platz 3 hinter der AfD; die FDP ist nicht mehr im Bundestag vertreten. Sowohl AfD wie auch DIE LINKE werden komplett ausgegrenzt. Die bisher benachteiligten Parteien könnten „auch im Wege des Organstreits vor dem Bundesverfassungsgericht eine grundlegende Änderung im vorstehenden Sinne einklagen“, warnt Scholz.

🚨Blaues Beben in Gelsenkirchen bei Kommunalwahlen NRW | NIUS Live am 15. September 2025

🚨Blaues Beben in Gelsenkirchen bei Kommunalwahlen NRW | NIUS Live am 15. September 2025