Zwei frisch veröffentlichte Studien rücken die Nebenwirkungen der Corona-Impfungen erneut ins Licht der Öffentlichkeit – mit besonderem Blick auf Beschäftigte im Gesundheitswesen. Die Untersuchungen aus der Schweiz und aus Schweden gingen zwar jeweils unterschiedlichen Fragestellungen nach, ihre Ergebnisse relativieren aber gleichermaßen den Nutzen der Impfkampagnen: Einerseits weisen die Daten darauf hin, dass eine kurz zuvor verabreichte Auffrischimpfung mit einem höheren Risiko für grippeähnliche Erkrankungen einhergeht. Andererseits zeigen die schwedischen Erfahrungen aus der Impfkampagne 2021, dass systemische Impfreaktionen kurzfristig erhebliche personelle Lücken im Gesundheitssystem verursachen können.

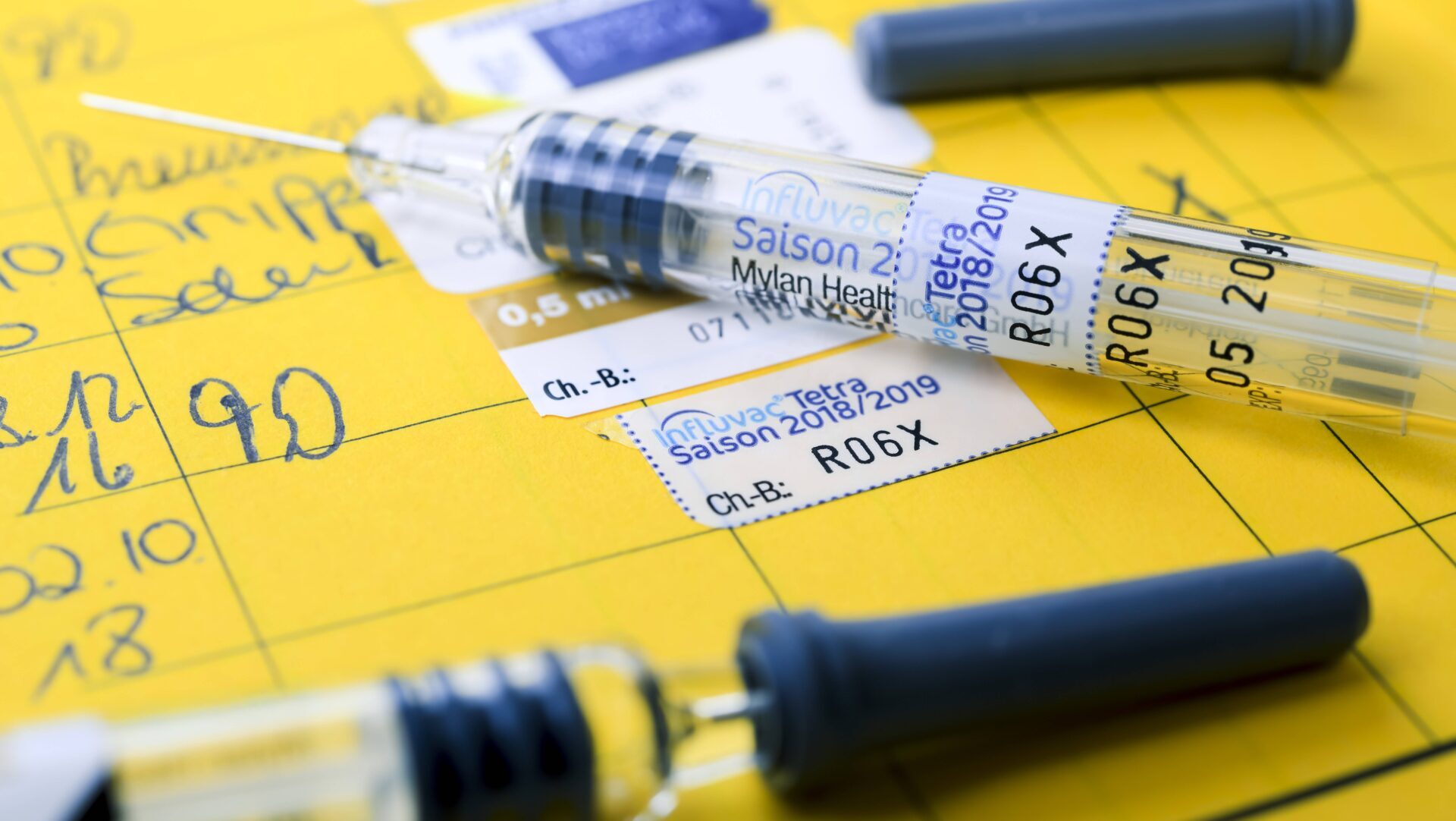

In der Schweizer Studie wurden 1.745 Angestellte von Kliniken und Pflegeeinrichtungen während der Wintersaison 2023/24 prospektiv beobachtet. Die Teilnehmer gaben dabei wöchentlich Auskunft über Symptome, Krankmeldungen und Arbeitsausfälle. Die Forscher werteten die Daten statistisch aus und berücksichtigten dabei Faktoren wie Alter, Geschlecht, Impfstatus und Patientenkontakt. Das Ergebnis: Nicht die Gesamtzahl an erhaltenen Corona-Impfungen war entscheidend, sondern die zeitliche Nähe zur letzten Dosis. Wer kürzlich geimpft worden war, hatte ein um rund 25 bis 30 Prozent erhöhtes Risiko für sogenannte Influenza-ähnliche Erkrankungen (ILI) und damit verbunden auch für Arbeitsausfälle. Im Gegensatz dazu zeigte sich bei der saisonalen Grippeimpfung ein klarer Nutzen: Geimpfte hatten seltener grippeähnliche Symptome und meldeten sich seltener krank.

Die Forscher betonen zwar Einschränkungen ihrer Studie – etwa das Fehlen von Labornachweisen für die Erreger oder den Umstand, dass es sich vor allem um junge, gesunde Frauen handelte. Dennoch lautet ihr Fazit: Während die Influenza-Impfung in der Endemiephase von SARS-CoV-2 klar positive Effekte zeigt, lässt sich ein solcher Nutzen für Covid-Booster im Hinblick auf die Arbeitsfähigkeit nicht feststellen – möglicherweise erhöhen sie kurzfristig sogar das Erkrankungsrisiko.

Die schwedische Untersuchung setzt an einem anderen Punkt an: Sie begleitete rund 3.800 Beschäftigte im Gesundheitswesen während der ersten Impfkampagne 2021. Erfasst wurden sowohl die Nebenwirkungen der einzelnen Impfstoffe als auch deren Auswirkungen auf die Einsatzfähigkeit der Beschäftigten. Zusätzlich wurden die Antikörperspiegel im Blut bestimmt, um mögliche Zusammenhänge zwischen Immunantwort und Nebenwirkungen zu analysieren.

Die Befunde sind deutlich: Je nach Impfstoff gaben zwischen 12 und 48 Prozent der Beschäftigten an, dass sie aufgrund von Impfreaktionen nicht zu Schichten antreten konnten oder Dienste umplanen mussten. „Es kam häufig vor, dass Mitarbeiter aufgrund von Nebenwirkungen Arbeitsschichten versäumten“, heißt es in der Studie. 3-7 Prozent berichteten von „anhaltenden Symptome“ nach Impfung und 17 Personen gaben an, dass sie Herzbeschwerden bekamen. Am häufigsten betroffen waren Beschäftigte, die eine Kombination aus AstraZeneca- und Moderna-Impfstoff erhalten hatten. Am geringsten waren die Ausfälle bei zwei Dosen des Präparats von BioNTech/Pfizer. Besonders oft genannt wurden Fieber, Schüttelfrost und allgemeine Erschöpfung.

Die Antikörperanalysen zeigten, dass Moderna zwar die höchsten, AstraZeneca dagegen die niedrigsten Werte auslöste. Auffällig war: Höhere Antikörperspiegel gingen teilweise mit stärkeren Impfreaktionen einher. Schwere unerwünschte Ereignisse traten zwar nur selten auf, doch die Auswirkungen auf die Einsatzplanung waren erheblich. Die Studienautoren empfehlen deshalb, künftige Impfaktionen in Kliniken zeitlich zu staffeln, um ganze Abteilungen nicht gleichzeitig durch krankheitsbedingte Ausfälle zu schwächen.

Beide Studien beleuchten also verschiedene Phasen der Pandemie und unterschiedliche unerwünschte Konsequenzen der Corona-Impfungen, verweisen aber auf eine zentrale Gemeinsamkeit: Die durchgeführten Impfkampagnen haben die Einsatzfähigkeit von Gesundheitspersonal – zumindest temporär – nicht gestärkt, sondern verschlechtert und damit geradewegs das Gegenteil ihres vorgeblichen Ziels erreicht. Während in der Anfangsphase vor allem systemische Reaktionen für Schichtausfälle sorgten, bestand in der späteren Endemiephase ein enger zeitlicher Zusammenhang zwischen Booster-Impfungen und grippeähnlichen Erkrankungen.

UNRUHE NACH ALASKA-GIPFEL: Trump stark in der Kritik! – Welche Rolle wird Europa noch spielen?

UNRUHE NACH ALASKA-GIPFEL: Trump stark in der Kritik! – Welche Rolle wird Europa noch spielen?