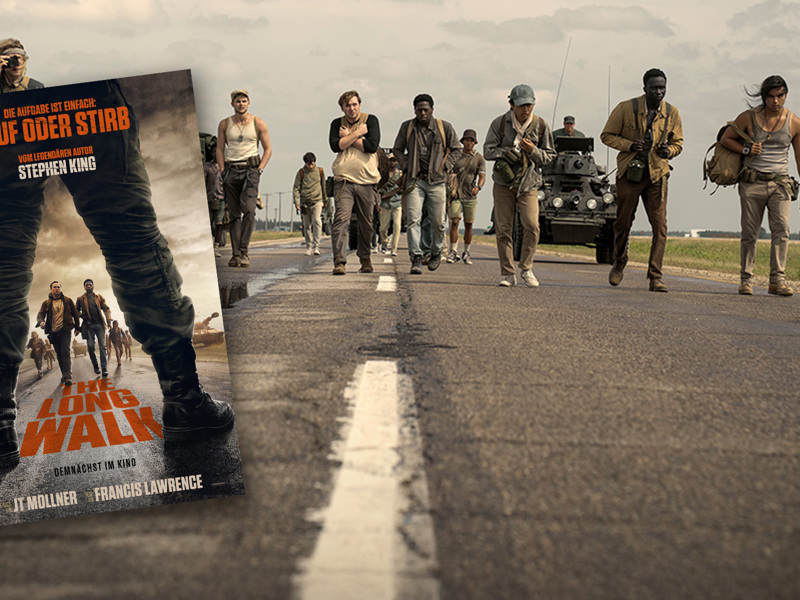

„The Long Walk“ dürfte ohne weiteres das beste „Feel-Bad-Movie“ des Jahres sein. Und dennoch ist er eine Ode an Freundschaft, Kameradschaft und Menschlichkeit. Und durchaus tiefgängiger, als man es von einem Hollywoodfilm erwarten sollte.

1979 veröffentliche ein weitgehend unbekannter Autor namens Richard Bachman seinen zweiten Roman, „The Long Walk“, an dem er schon seit seiner Zeit als Student in den späten 60ern herumgedoktert hatte. Es verkaufte sich mäßig, was dem jungen Autor aber egal sein konnte, denn er hieß nicht wirklich so – sondern Stephen King – und schrieb laut eigener Aussage deshalb unter einem Pseudonym, weil seine Verleger der Meinung waren, mehr als ein veröffentlichter Roman pro Jahr würde seine Seriosität als Autor bei Kritikern und Fans untergraben.

Die Erwartungshaltungen an ihn als Horrorautor – „Carrie“, „Brennen muss Salem“, „The Shining“ und „Das letzte Gefecht“ waren bereits erfolgreich erschienen – konnte er hier mal genüsslich über Bord werfen, also erdachte er eine Handlung abseits des Übersinnlichen, aber durchaus gespickt mit anderen Grausamkeiten.

Der Film „The Long Walk – Der Todesmarsch“ (Regie: Francis Lawrence) kommt am 11. September 2025 in die deutschen Kinos.

„The Long Walk“ spielt in einer dystopischen Version der Vereinigten Staaten, die inzwischen von einem Tyrannen regiert werden und der seit Jahren ein ganz besonderes Sportereignis veranstaltet: einen langen Marsch, an dem junge Männer aus allen Staaten des Landes teilnehmen können, sollten sie die dazugehörige Lotterie gewinnen. An der fast alle teilnehmen, schließlich erwarten den Gewinner unermessliche Reichtümer.

Der lange Marsch: 50 junge Männer laufen eine Straße entlang, soweit sie die Füße tragen, umringt von Militärfahrzeugen und schießbereiten Soldaten.

Und das ist kein kleines Hindernis, da jeder, der unter eine gewisse Laufgeschwindigkeit fällt, mit einer Kugel in den Kopf (oder Schlimmerem) belohnt wird. Nur der eine, der zum Schluss noch steht (beziehungsweise geht) überlebt.

Unterschreiten die Teilnehmer die Mindestgeschwindigkeit von drei Meilen pro Stunde, werden sie nach mehreren Warnungen erschossen.

Nicht gerade die beste Ausgangssituation, um neue Freundschaften zu schließen, aber genau das passiert natürlich zwischen den Kontrahenten – das sonst übliche „Nach dem Spiel gehen wir mal ein Bier trinken“ würde in dieser Situation eher zynisch klingen.

Und jede noch so junge Freundschaft oder Bekanntschaft bedeutet nichts als Schmerz, wenn die andere Person nicht mehr weiterkann. Anfangs versucht man sich noch zu helfen, aber ab einem gewissen Punkt ist das kaum noch praktikabel. Dann hilft nur noch wegschauen und weitergehen.

Dann hilft nur noch: wegschauen und weitergehen.

Wer hier nun Parallelen zu den „Squid Game“ oder „Die Tribute von Panem“ ziehen möchte, liegt nicht ganz falsch, weil „The Long Walk“-Regisseur Francis Lawrence die letzten drei Teile der letzteren Filmserie sowie das Prequel von 2023 inszeniert hat.

Allerdings gibt es hier keine Gimmicks, versteckte Belohnungen oder auch nur die eine oder andere attraktive Frau à la Jennifer Lawrence. Sondern einfach nur 50 junge Männer (im Buch waren es 100), die nichts weiter tun, als eine Straße entlangzulaufen, soweit sie die Füße tragen. Umringt von Militärfahrzeugen und schießbereiten Soldaten.

Und gelegentlich werden die Männer mit grummeligen Motivationsreden vom „Major“ (Mark Hamill) versorgt, dem Herrscher über die USA, der sich diese „Sportart“ ausgedacht hat, um Amerikas Jugend wieder zur Arbeit zu motivieren. Was man Bärbel Bas ja auch mal vorschlagen könnte, da dies zumindest die Anzahl der jungen Bürgergeldbezieher um genau 98 Prozent reduzieren würde.

Der „Major“ versorgt die Männer mit bitterer Mine und Motivationsreden.

Um dies vorwegzuschicken: „The Long Walk“ mag im Grunde politisch sein, aber Regisseur Lawrence fällt nicht in die große Falle, ihn zeitpolitischen relevant zu machen.

Zum einen legt sich der Film absolut nicht fest, wann er denn spielen soll. Autos, militärische Ausrüstung und Kleidung deuten auf die 50er und 60er hin; nur die Digitaluhren mit Geschwindigkeitsmesser haben einen moderneren Anstrich. Zwar redet jemand über das Klima, benutzt aber das Wort „Ozonloch“, ein Begriff, der heute so zeitgemäß ist wie Videothek oder Telefonhäuschen.

Und auch das Amerika des Films, die entvölkerten Landstriche, verlassenen Kleinstädte, könnte aus dieser Zeit stammen und von Edward Hopper gemalt worden sein. Es ist inzwischen mit Staub überzogen und von Vernachlässigung geprägt – tote Kühe liegen am Straßenrand, Menschen gibt es in diesem Landstrich kaum noch. Aber seine Schönheit, die der ikonischen Bilder, die wir alle kennen, scheint dennoch schüchtern durch.

Statt uns mit heutigen politischen Inhalten oder Assoziationen zu belästigen, hat Lawrence hier eine Welt geschaffen, die komplett nihilistisch ist. Uns an ihre alte Schönheit noch erinnert, aber eher im Sinne einer gewissen Freudlosigkeit. Wie es so geworden ist, hinterfragt keiner der Charaktere – sie ist halt so und basta!

Und das legt den Fokus auf die 50 jungen Männer (keine Frauenquote, aber die würden selbst die ärgsten Feministinnen hier kaum einfordern). Auf ihren Wunsch, ihr Leben zu verbessern. Und ihre größte menschliche Schwäche: die Empathie für andere. Selbst der hasserfüllteste Charakter des Films bekommt sie irgendwann zu spüren. Menschen sind enorm adaptiv und können so gut wie ohne alles auskommen. Nur auf Dauer nicht ohne Kontakt zu anderen Menschen, da muss man nur Robinson Crusoe fragen oder Tom Hanks, der in „Cast Away“ ja immerhin noch einen Basketball hatte.

Ja, das ist er. Aber eben nicht oberflächlich politisch. Der Verlust einer Welt, an die man sich kaum noch oder nur aus Erzählungen erinnert, ein langer Marsch, bei dem Weggefährten am Rande desselben liegenbleiben, die ständige Konzentration auf ein Ziel (weiterlaufen im vorgegebenen Marschschritt). Das könnte uns an etwas erinnern, was sich das Leben nennt.

Dies in einem Film zu finden, der sehr brutale Szenen beinhaltet, von einem der „Panem“-Regisseure inszeniert wurde und einen brüllenden Mark Hamill enthält, der sich noch nicht einmal Mühe gibt, seiner Rolle auch nur einen Hauch von Subtilität zu verleihen, erstaunt immens und wird an einem Großteil des Feuilletons wohl vorbeigehen.

Aber all dies ist vorhanden, perfekt erzählt, perfekt gespielt. Nur halt schwer zu verkraften und durchaus deprimierend. Offene Fenster in hohen Stockwerken sollte man nach diesem Film lieber meiden.

Mehr Kino von Karsten Kastelan:Filmkritik zum zweiten „Schuh des Manitu“: nur Alibi-Witze!

Enthüllt: Der Merz-Wortbruch bei der Syrer-Einbürgerung | NIUS Live 10. September 2025

Enthüllt: Der Merz-Wortbruch bei der Syrer-Einbürgerung | NIUS Live 10. September 2025