Wenn sich heute US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin in Anchorage, Alaska, begegnen, dann ist das nicht nur das erste direkte Treffen beider Staatschefs in Trumps zweiter Amtszeit – es ist auch ein hochsensibles diplomatisches Manöver, das weltweit aufmerksam beobachtet wird.

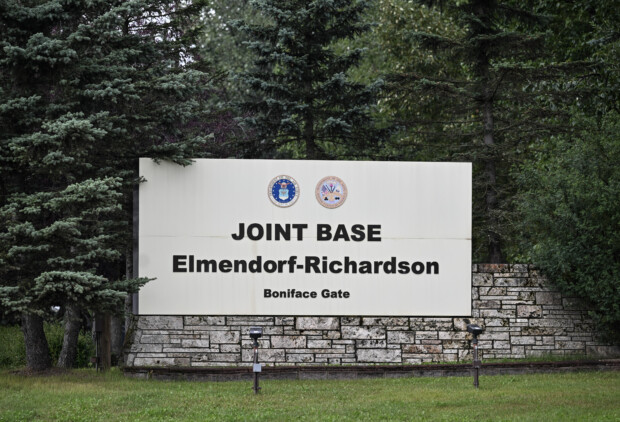

Der Tagungsort, die abgeschottete Joint Base Elmendorf-Richardson (JBER), ist alles andere als zufällig gewählt. Die Militärbasis spielte schon im Kalten Krieg eine Schlüsselrolle bei der Überwachung sowjetischer Aktivitäten im Nordpazifik. Hier, an der Nahtstelle stehen sich die beiden Supermächte gegenüber, testen immer wieder mit gezielten Grenzverletzungen die Reaktionen des Gegenübers.

Sie liegt geografisch zwischen Moskau und Washington – eine Art „Neutralboden“ innerhalb der USA. Für Putin ist es ein Signal, auf US-Territorium empfangen zu werden, für Trump ein bewusstes Setzen der eigenen „Home-Court“-Bedingungen, ohne den symbolischen Druck des Weißen Hauses.

Das Treffen findet in einer Phase statt, in der beide innenpolitisch Kapital aus außenpolitischen Bildern schlagen können. Trump will Stärke und Handlungsfähigkeit zeigen, gerade nach Kritik aus der ersten Amtszeit. Putin wiederum kann in Russland demonstrieren, dass er – trotz Sanktionen und Krieg – auf Augenhöhe mit dem US-Präsidenten verhandelt.

Für die Dauer des Gipfels ist das Gelände vollständig für die Öffentlichkeit gesperrt, Zufahrtsstraßen werden kontrolliert, der Luftraum zur Flugverbotszone erklärt. AWACS-Aufklärungsflugzeuge und Abfangjäger patrouillieren, Dutzende Secret-Service-Agenten, FBI-Teams, Militär- und Polizeieinheiten sind im Einsatz. Drohnenabwehrsysteme, Störsender und mobile Überwachungstechnik sollen unbefugte Zugriffe verhindern.

Das Gleiche – davon darf man ausgehen – findet von russischer Seite statt. Unterkünfte für beide Delegationen wurden kurzfristig angemietet, Catering und Logistik laufen ausschließlich über vorab geprüfte Lieferanten.

Kurz vor dem Treffen präsentierte sich Putin ungewöhnlich konziliant. Er lobte Trumps „energische und aufrichtige Bemühungen“ um ein Ende des Ukraine-Krieges und bot nicht nur eine wirtschaftliche Annäherung, sondern auch die Arbeit an einem neuen Vertrag zur Kontrolle strategischer Offensivwaffen an. Offiziell stellt der Kreml den Krieg als „Detail“ dar, das bilaterale Beziehungen nicht blockieren dürfe. Dahinter steht auch die Absicht, die westliche Sanktionsfront zu schwächen und wirtschaftliche Kontakte zu den USA wiederzubeleben.

Trump selbst spricht von einem „Abtasten“, nicht von einem Durchbruch. Er will nach eigenen Worten „den Tisch für eine zweite, sehr wichtige Gesprächsrunde“ decken – möglicherweise unter Einbeziehung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und einiger europäischer Staatschefs. Der Ort dafür könnte erneut Alaska sein. Für Verbündete in Europa und in Kiew ist das jedoch ein Warnsignal: Die Ankündigung, zunächst ohne die Ukraine zu sprechen, weckt Sorgen, Trump könne Putins Maximalforderungen – Abtretung von Donbass und Krim – in irgendeiner Form akzeptieren.

Putin reist nicht in einer defensiven Position an, sondern in der Haltung des militärisch selbstbewussten Siegers, dessen Truppen in der Ukraine Geländegewinne verbuchen, während die ukrainische Armee immer mehr den Eindruck einer mit letzter Kraft kämpfenden Truppe macht, der die Mannschaften ausgegangen sind. Er sieht sich als Akteur, der am längeren Hebel sitzt. Der Kreml knüpft eine mögliche Waffenruhe an weitgehende Zugeständnisse Kiews. Trumps erklärtes Ziel ist es, „sehr schnell“ zu einem Frieden zu kommen. Man kann ihm abnehmen, dass er von dem tausendfachen Sterben an den Frontlinien persönlich berührt ist und das beenden will.

Neben Kriegs- und Abrüstungsthemen dürfte vor allem wirtschaftliche Zusammenarbeit eine zentrale Rolle spielen. In Putins Delegation sitzen neben Außen- und Verteidigungsminister auch Finanzminister Anton Siluanov und Kirill Dmitriev, Chef des russischen Staatsfonds für internationale Investitionen. Die russische Seite deutet an, dass Geschäftsmöglichkeiten im Energie- und Rohstoffbereich ebenso auf dem Tisch liegen wie die Lockerung westlicher Sanktionen.

Trump wiederum hat mehrfach signalisiert, dass er Handel und Investitionen als Hebel zur Beendigung von Konflikten sieht. Ihm dürfte nicht entgangen sein, dass auch Russland durch seine Kriegswirtschaft belastet ist, wenngleich der Kreml nach außen das Bild der unerschütterlichen Stärke vermittelt. Für Russland sind Rohstoffexporte, Technologieimporte und Finanztransaktionen jedoch überlebenswichtig – auch um die Kriegswirtschaft zu stützen. Trump könnte ökonomische Anreize setzen, fordert aber öffentlich Gegenleistungen wie einen Waffenstillstand.

Das Treffen steht auch im Schatten ihrer ersten Begegnung 2018 in Helsinki, als Trump Putins Dementi einer russischen Wahlbeeinflussung öffentlich Glauben schenkte und dafür in den USA parteiübergreifend heftig kritisiert wurde. Der damalige Auftritt gilt als einer der größten PR-Fehler seiner Amtszeit – und genau dieses Bild will Trump nun korrigieren. Er betont, er werde „sehr harte Konsequenzen“ androhen, falls Putin keinen Waffenstillstand akzeptiert.

Für Russlands Präsident Wladimir Putin ist der Gipfel eine Gelegenheit, direkt mit dem US-Präsidenten zu verhandeln – und dabei „Europäer“, die bislang auf einer harten Linie gegenüber Moskau bestehen, zu umgehen. Jeder „Deal“ zwischen ihm und Trump marginalisiert weiter die eh schon zerrissene EU.

Wahrscheinlich werden beide Seiten den Gipfel als symbolischen Auftakt inszenieren: Putin, um Gesprächsbereitschaft zu demonstrieren und westliche Sanktionen zu untergraben, Trump, um Führungsstärke und Verhandlungswillen zu zeigen. Das eigentliche Ringen um Frieden – und um die künftige Sicherheitsordnung in Europa – dürfte erst in einer möglichen zweiten Runde beginnen.

Europa selbst bleibt außen vor, wenn sich die „Erwachsenen“ unterhalten. Der von linken und grünen Kräften heruntergewirtschaftete Kontinent verfügt weder über Machtmittel noch über hinreichende Wirtschaftskraft, um auf internationaler Bühne massiv auftreten zu können.

ALASKA-COUNTDOWN: Trump trifft auf Putin – Kann das Treffen Frieden in der Ukraine bringen?

ALASKA-COUNTDOWN: Trump trifft auf Putin – Kann das Treffen Frieden in der Ukraine bringen?