Trump ist böse, Putin und Co. sowieso – das ist aktuell die Stimmung in der deutschen Politik. „Europa muss eigenständig werden“, man brauche eine „strategische Autonomie“ – solche oder so ähnliche Sätze geistern in Brüssel und Berlin umher. Neu ist all das freilich nicht, so ähnlich erzählt man sich all das schon seit gut einem Jahrzehnt. Wie abhängig man doch von anderen, vor allem den USA ist – in Sachen Sicherheit, Forschung und so ziemlich allem Digitalen.

Getan hat sich all die Zeit freilich nichts. Es ist schließlich nicht gerade so, dass die Amerikaner etwas dagegen hätten, dass die Europäer etwa ein entsprechendes Militär haben, um sich selbst ohne US-Hilfe zu verteidigen. Im Gegenteil: Genau das fordert US-Präsident Trump schon seit Jahren – jetzt noch deutlicher als zuvor.

Diesmal soll es anders sein, heißt es jetzt in Berlin. Diesmal soll sich wirklich in all den Bereichen, wo man von den USA abhängig – oder sollte man sagen abgehängt? – ist, etwas ändern. Nicht nur große Töne spucken, sondern liefern. Was die Bundeswehr angeht, ist der Weg klar: Dafür ist die Politik zuständig. Für Deutschlands Größe angemessene Streitkräfte aufzubauen ist machbar – wenn man es wirklich ernst meint und nicht eine weitere verschleppte Zeitenwende liefert.

Was aber im politischen Berlin immer beliebter wird, ist der Gedanke, alle möglichen Punkte, an denen Europa international abgehängt ist, mit Staatsgeld zu lösen. Nicht nur was Militär angeht, sondern auch in der Wirtschaft will man unabhängiger werden. Speziell in der digitalen Wirtschaft. „Digitale Souveränität“ ist dafür so ein schönes Schlagwort. Den Tech-Giganten Microsoft, Apple, Google und Co. will man „europäische Lösungen“ gegenüberstellen, fantasiert man.

Was bei all dem mitschwingt, ist immer schon ein Stück Größenwahn. Unterbewusst ist den meisten klar, dass so, wie man in der EU aufgestellt ist, ein Wettbewerb mit dem Freigeist im Silicon Valley und in Amerika insgesamt schwer wird. Wettmachen will man das Ganze dann mit der Macht des Staates, so die Hoffnung.

Etwa indem man europäische Plattformen durch eine Art Zwangsbündelung oder staatliche Standardisierung künstlich groß macht. Stichwort sind hier Träume eines „europäischen Netflix“ gespeist mit Inhalten Europas Öffentlich-Rechtlicher, Hoffnungen in eine „europäische Cloud“, die man durch Regulierung anderer zum de-facto-Standard macht, oder ein „europäisches Twitter“, das man nach Verbot oder Boykott der bösen Musk-Plattform baut.

Der andere, zunehmend beliebte Weg in der Politik ist, mit Staatsmillionen Silicon Valleys Venture Capital zu imitieren. Es fehle hierzulande einfach an willigem, privaten Wagniskapital – und das muss einfach nur der Staat bereitstellen, so das Argument. Kurzum: Der Staat weiß es besser als der Markt. Dass es einen Grund hat, dass der nicht so zugreift wie in Amerika, z.B. weil Start-ups in der EU viel mehr Hürden ausgesetzt sind, lässt man lieber unter den Tisch fallen.

Die schwarz-rote Koalition will offenbar auch eben jenen Kurs mit dem Staat als Investor weiter eskalieren. Im ausgehandelten Wirtschaftspapier ist bei der „Investitionsoffensive“ bereits die Rede von weiteren Milliarden für solche Vorhaben, konkret etwa ein „Deutschlandfonds“. Der soll die „die Kraft der privaten Finanzmärkte mit dem langfristigen strategischen Vorgehen des Investors Staat verbinden“ und „Finanzierungslücken im Bereich des Wachstums- und Innovationskapital“ schließen.

Auch „SPRIND“ soll gestärkt werden. Das Kürzel steht für die „Bundesagentur für Sprunginnovationen“, eine seit 2019 bestehende staatliche Einrichtung, die die entsprechenden Investitionsentscheidungen trifft. Die fördert neben medizintechnischen Projekten gegen Krebs und Alzheimer z.B. auch Vorhaben zu „Windanlagen der Zukunft“ und „nachhaltigen Beton“.

Und natürlich den „Sovereign Tech Fund“. Auch an ihn möchte die SPD mehr Geld schleusen, wie aus dem Digitalpapier hervorgeht. Was erstmal international klingt, ist dabei ebenfalls ein deutsches Staatsprogramm und einer der Player in der Buzzword-Welt der „digitalen Souveränität“. Kernvorhaben ist dabei gar nicht wirklich, neue Produkte zu entwickeln, sondern eher bestehende, internationale Open-Source-Projekte zu fördern, indem man in Deutschland Entwickler für die Wartung und Weiterentwicklung davon bezahlt.

Für Nicht-Informatiker: Open Source meint quelltextoffene Software, d.h. solche, die jeder auf der Welt frei verwenden, aber eben ihre Algorithmen auch einsehen kann. Erstellt und weiterentwickelt wird diese meist hobbymäßig von Entwicklern rund um den Globus. Manche Open-Source-Produkte finden dabei weite Verbreitung, andere dagegen nur bei so manchen Tech-Nerds. Konkret fließt also Steuergeld, um etwa Open-Source-Umgebungen von Linux (der Betriebssystem-Konkurrent von Microsofts Windows und Apples macOS) weiterzuentwickeln.

Der Gedanke hinter all dem ist vermutlich: Wenn man gegen Amerikas Tech-Branche ankommen will, dann nur mit Open-Source-Software. Für die mag es durchaus Anwendungsfälle geben, aber der Gedanke, dann auf einmal halb Deutschland für Linux-Systeme zu begeistern, erscheint schon viel eher realitätsfern. Ganz zu schweigen davon, dass diese Systeme relativ wenig mit deutscher „Souveränität“ zu tun haben, sondern schlichtweg völlig frei international genutzt werden können und man dies dann nur speziell aus Deutschland subventioniert.

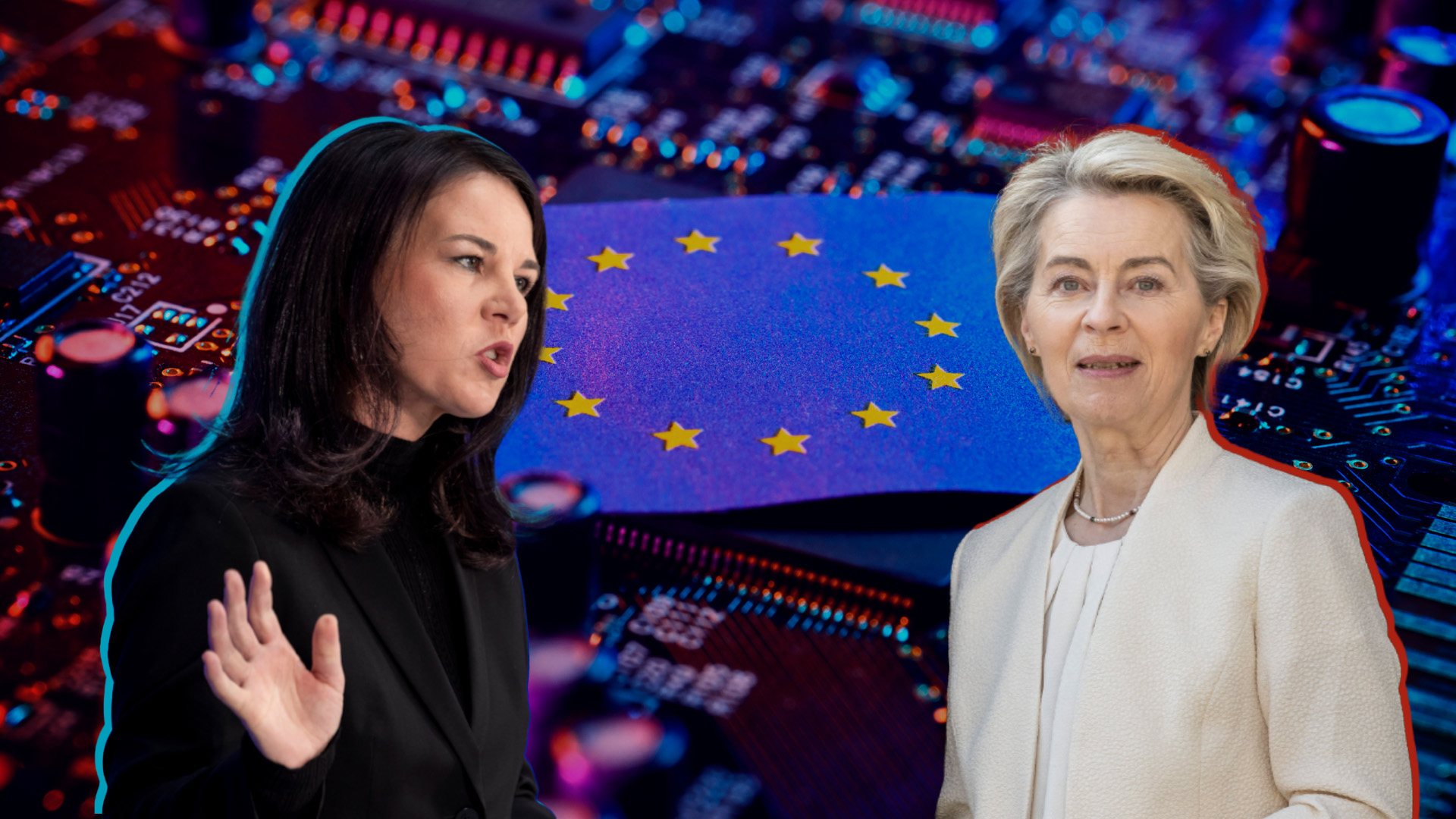

Wie sehr das Motto „Regulierung und Staatsgeld“ Europas Tech-Größenwahn antreibt, sieht man jedenfalls auch in der aktuellen Handelsdebatte: In Reaktion auf Trumps Zollankündigungen für europäische Auto-Exporte kam Noch-Außenminister Annalena Baerbock auf die Idee, Zölle auf US-Tech-Konzerne zu verhängen. 10 Cent pro Update ist allen Ernstes ihr Vorschlag.

Zölle fallen ja auf den Produktpreis drauf, machen betroffene ausländische Produkte also für den inländischen Endkunden teurer – es sei denn, der ausländische Hersteller geht mit seinen ursprünglichen Preisen weiter runter. Im Fall von Updates sind die üblicherweise kostenlos, man würde also faktisch europäische Kunden zur Kasse bitten. Und dass die deshalb über Nacht jetzt zu kostenlosen „europäischen Alternativen“ zu iPhones iOS oder Android greifen, die schließlich abseits von exotischen Linux-Mobilbetriebssystemen nicht existieren, dürfte auch kaum jemand glauben. Die Baerbock-Idee wäre nichts anderes als eine Digital-Steuer auf die eigenen Bürger.

Aber man wähnt sich längst in einer Welt, wo europäische Smartphones, europäische Betriebssysteme und Apps mit Amerika konkurrieren. Auch die EU hat schließlich schon eine Kommissarin für „Tech Souveränität“ – auch wenn Brüssel sich beim Thema digitaler Innovation besonders gerne mit besonders peniblen Vorschriften rühmt: Dass die EU den weltweit ersten „AI Act“ („KI-Verordnung“) hat, framet man gar als Wettbewerbsvorteil.

Dabei verfolgt die EU-Kommission schon seit Jahren eine Strategie, die faktisch einer Kapitulation amerikanischer Innovation in dem Bereich gleichkommt. Nachdem man im Rennen auf dem Markt Amerikas Internetriesen nicht mehr aufholen kann, verstärkt man eher die staatliche Regulierung. Das ist es, was man in Brüssel bisher vor allem unter „Tech Souveränität“ verstanden hat: Gezielt amerikanische Konzerne mit neuen EU-Verordnungen überschütten und dann mit Milliardenstrafen abschröpfen – selbst freiere Marktbedingungen für eigene Start-ups in der EU zu schaffen, hat in Zeiten von DSGVO und DSA keine Priorität.

Digitale Abschottung einerseits, in Form von „Update-Zöllen“ oder dem Damoklesschwert eines EU-weiten Verbots über unliebsame Plattformen wie Musks X, und fette Fördergelder andererseits, die der „Investor Staat“ für „europäische Lösungen“ ausgibt – all das bringt Politiker hierzulande dazu, sich schon als digitale Weltmacht zu wähnen. Dass ein europäisches Silicon Valley nicht aus dem Boden sprießt, weil man auf irgendeinen „Innovationshub“ oder staatliche Investitions-Fonds ein paar Milliarden Euro Steuergelder schießt, hat hier keiner verstanden. Im Hass auf Trump und seine „Tech-Oligarchen“ steigert man sich stattdessen viel mehr in den eigenen Größenwahn – ohne dass die überregulierte Internet-Branche auf dem Kontinent wirklich an Amerika herankommt.

🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025

🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025