Giorgia Meloni ist dort angekommen, wo sie immer hin wollte: Sie hat Italien innerhalb weniger Wochen von einer europäischen Mittelmacht zur bevorzugten Gesprächspartnerin der Weltmacht USA gemacht.

Für eine Nation, die ein halbes Jahrhundert lang im Schatten des französisch-deutschen Tandems stand, ist das nicht nur eine politische Aufwertung – es ist eine tektonische Verschiebung der Achsen. Eine, die Frankreichs Präsident Emmanuel Macron frühzeitig erahnte, als er im Zollstreit zwischen EU und USA für harte Gegenreaktionen plädierte und Melonis diplomatische Initiative, lieber mit Washington zu verhandeln, über seine Diplomaten kritisieren ließ.

Doch Macrons Stern ist im Sinken. Noch vor wenigen Wochen hatte er versucht, mit den USA über einen Waffenstillstand in der Ukraine zu verhandeln – dabei düpierte er nicht nur europäische Partner, sondern ließ sich von Donald Trump regelrecht über den Tisch ziehen. Inzwischen hat man nicht nur in Rom, sondern auch in Brüssel erkannt, dass sich dieser Konflikt nicht mit französischer Grandeur allein gewinnen lässt.

Hier hat sich Melonis Tuchfühlung, ihr geschmeidiger Umgang mit der Eurokratie bei gleichzeitiger Kritik, endlich ausgezahlt. Der französische Versuch, Melonis Vermittlungsvisite als Alleingang zu diffamieren, lief für den blass gewordenen Sonnenkönig schief. Man hatte der Italienerin angekreidet, dass sie eigensinnig einen eigenen Deal aushandeln wolle, was das europäische Lager spalten würde.

Am Ende jedoch deutete ausgerechnet Brüssel sein Wohlwollen an. Auch Rom versicherte: Es handele sich um ein bilaterales Gespräch – die Verhandlungsführung im Zollkonflikt bleibe bei der Kommission. So manifestierte sich das Meloni-Paradoxon: Italien sollte zwar nicht offiziell für die EU sprechen, wohl aber den Weg zu einer Lösung im transatlantischen Streit ebnen. Ein fester „Deal“ war nicht zu erwarten – wohl aber ein Auftauen der Lage und die Vorbereitung zu Größerem.

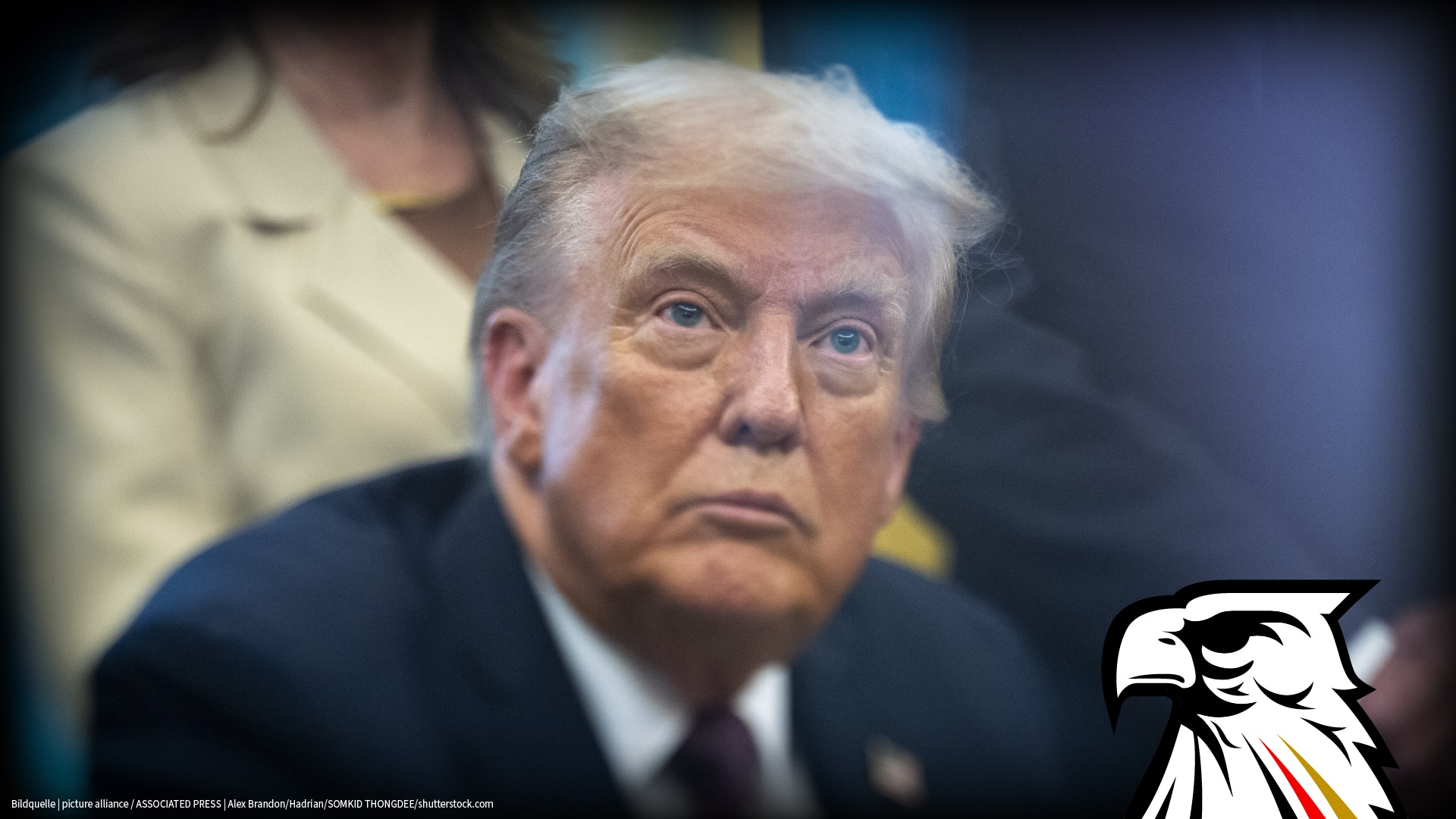

Genau das ist eingetreten. Ja, sogar mehr: Mit Trumps Aussage, dass es „zu 100 Prozent“ eine Einigung zwischen den USA und der EU geben werde, signalisierte er, dass Melonis Mission die erhoffte Wirkung gezeigt hatte. Sie selbst hatte dies als Ziel ausgegeben: Trump für eine Null-Zoll-Politik zu gewinnen, ihn im Gegenzug nach Europa einzuladen – mit dem Fernziel eines Treffens mit der EU.

Das italo-amerikanische Treffen verlief herzlicher als erwartet. Trump lobte Meloni als einen der wenigen „real leaders“, als „not only a great ally in Europe, but one of our greatest allies everywhere“. Beim Empfang nannte er sie eine „great person“, und vor dem gemeinsamen Mittagessen herrschte sichtlich gelöste Stimmung.

Der Zollstreit, auf den sich viele europäische Medien fokussieren, rückt dabei fast in den Hintergrund – denn es sind tektonische Bewegungen, die sich hier abzeichnen. Meloni ist nicht länger nur die Frau mit dem besten Draht zu Trump. Sie ist zur tatsächlichen Fürsprecherin Europas im Weißen Haus avanciert. Italien hat gegen das einst unerschütterlich wirkende Tandem Paris-Berlin ein Gegengewicht auf der anderen Seite des Atlantiks geschaffen.

Auch das ist Teil der neuen Ära, die JD Vance in München skizziert hat: Die USA setzen künftig auf bevorzugte Partner, die die Ideologie des Weißen Hauses teilen. Giorgia Meloni gehört inzwischen zu diesem exklusiven Kreis – Ursula von der Leyen oder Keir Starmer hingegen nicht. Die Vorsitzende der transatlantisch gesinnten Fratelli d’Italia hat damit ein langfristiges Ziel erreicht: den Aufbau einer „special relationship“ zwischen Rom und Washington. Und Donald Trump hat den Europäern unmissverständlich signalisiert:

Seid wie Giorgia – oder es gibt keine Gespräche.

„Make the West Great Again“ – so nennt Meloni ihre Agenda. Und Trump stimmt zu. Es geht nicht mehr nur um nationale Interessen, sondern um eine gemeinsame Zivilisationsidee. Das, so die Deutung in Rom, ist der eigentliche Hintergrund des Zollstreits. Denn Melonis Strategen vermuten, dass der Handelskonflikt nur der Auftakt ist – hin zu einer neuen transatlantischen Freihandelszone, die vor allem ein Ziel hat: China auszuschließen. Europa soll, so das Kalkül, von sich aus um ein neues Abkommen à la TTIP bitten.

Meloni hat angeboten, dass die Europäer bei einer Null-Zoll-Vereinbarung mehr Waffen und LNG aus den USA beziehen könnten. Wie immer hat sie sich dafür eng abgestimmt. In Brüssel habe man nachgefragt, einige Länder bereits ihre Zusage signalisiert. Auch mit Merz und Scholz telefonierte Meloni vorab, um das Treffen abzustimmen. Merz sehnt sich ebenfalls nach einer Einladung ins Weiße Haus.

Ob ein teutonisch-amerikanisches Treffen dieselbe Wirkung hätte wie Melonis Auftritt, darf bezweifelt werden. Als die italienische Premierministerin bei der Pressekonferenz einem Landsmann auf Italienisch antwortete, begann der US-Präsident regelrecht zu schmachten. Trumps Erhöhung Melonis ist Inszenierung; und sie ist eine Demütigung derjenigen, die nicht am Hof sind. Das ist auch ein Signal nach Berlin, dessen Haltung zu Washington seit Monaten unterkühlt ist.

Als es kurz um den Ukraine-Krieg geht, flackert zudem auf, dass Meloni zwar weiterhin an der Seite Kiews steht. Aber sie macht deutlich, dass nun nicht der Krieg, sondern die Suche nach Frieden im Vordergrund steht. Italien stehe klar an der Seite der USA bei ihrem Vorgehen. Auch hier dürfte Rom näher an Washington stehen als Berlin, das wieder den Taurus ins Spiel bringt.

Die Zollfrage und das Verhältnis zwischen Italien und den USA sind damit nicht abgeschlossen – sie sind Teil eines laufenden Prozesses, der gerade erst begonnen hat. Anders als bei Macron, dessen Besuch ohne Wirkung blieb, gehen die Gespräche weiter. Bereits heute treffen sich JD Vance und Meloni erneut. Der US-Vizepräsident reist mit ihr nach Rom – pünktlich zum Karfreitag.

Es gibt noch viel zu besprechen.

🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025

🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025