Am Sonntag einigten sich die USA und Vertreter der EU auf einen gemeinsamen Handelsrahmen. Unterm Strich steht ein Ergebnis, das die offene Flanke der europäischen Energieabhängigkeit entblößt.

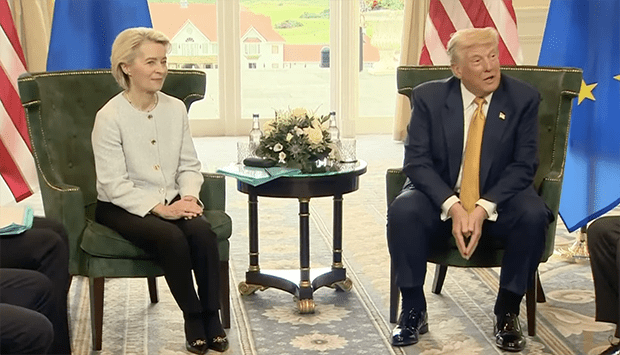

Es war ein Heimspiel für US-Präsident Donald Trump auf fremdem Boden, als dieser gemeinsam mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Sonntag vor die Kameras trat. Im Saal seines Golf-Ressorts im schottischen Turnberry verkündete ein sichtlich gut gelaunter US-Präsident den, wie er befand, „größten Handelsdeal“ schlechthin zwischen den USA und der Europäischen Union.

Der Rahmenvertrag, der noch von den europäischen Mitgliedstaaten sowie dem EU-Parlament abgesegnet werden muss, sieht einen 15 Prozent hohen Einfuhrzoll auf die meisten EU Exporte in die USA vor. Das ist halb so hoch wie die ursprünglich angedrohten 30 Prozent, aber weit über dem früheren Niveau.

Es ist klar, was Trump hier kommuniziert: Wenn ihr euren Stellvertreterkrieg in der Ukraine fortsetzen wollt, werdet ihr in der Zukunft für Waffenimporte aus den USA bezahlen müssen. Alles hat seinen Preis, auch der wiederentdeckte europäische Bellizismus, von dem sich die USA langsam aber sicher zurückzuziehen scheinen.

Für ausgewählte strategische Güter wie Flugzeugteile, bestimmte Chemikalien, Halbleiter-Ausrüstung und generische Medikamente gilt eine Null Zoll-Regelung (“zero for zero”).

Diese Regelung rundet das Handelspaket ab, von dem eine sichtlich angeschlagene Ursula von der Leyen sagte, es garantiere nun Sicherheit und Planbarkeit für beide Seiten. Sicherlich, das ist nicht ganz falsch. Aber der Deal enthüllt den dramatischen geopolitischen Machtverlust der Europäischen Union, indem er die Europäer in den energiepolitischen Kosmos der USA zwingt und an dessen Ende Brüssel wie ein Schüler das Diktat seines Lehrers entgegennimmt.

Die EU ist dabei nicht der erste, der die bitteren Kröten Washingtons schlucken musste. Nach den zuletzt bereits ratifizierten Handelsdeals unter anderem mit Japan und Großbritannien scheinen wir uns in einer Zollspanne zwischen 15 und 25 Prozent einzupendeln. Nun kennen wir also den Preis, den Exporteure zur Partizipation am größten Binnenmarkt der Welt zu entrichten haben.

Dieser Handelsdeal liest sich wie ein guter Geschäftsabschluss aus Sicht der Amerikaner. Eine Menge Kapital wird aus der Europäischen Union in die USA abfließen. Teilweise auch um selbst verschuldete Probleme wie die Energiekrise nicht vollständig eskalieren zu lassen, nachdem man sich vom russischen Gas verabschiedete und in Deutschland die Atomenergie zu Grabe trug.

Trump hat aus seiner Sicht zweierlei Dinge sichergestellt. Zum einen steigt mit diesem Handelsabschluss das Zollaufkommen in den Vereinigten Staaten weiter an. Zum anderen setzt der US-Präsident mit dem Ergebnis in Schottland seine Werbereise für den Standort USA erfolgreich fort, nachdem er bereits während seiner Nahostreise vor gut einem Monat Investitionsmittel in Billionenhöhe für den heimischen Standort einwerben konnte.

Trump handelt genau so, wie ein Realpolitiker, der die Interessen seiner Nation im Blick hat, handeln sollte. Außenpolitik wird im Wesentlichen getragen von handelspolitischen Erwägungen. Der eigene Standort wird durch Entlastungen, Deregulierung und Investitionsanreize fit gemacht und im Ausland aktiv beworben. Das, lieber Bundeskanzler Friedrich Merz, nennt man im Übrigen Standortwettbewerb und sollte als eine positive Herausforderung verstanden werden, die eigenen Fehler zu überdenken und endlich auf den Pfad der Ordnungspolitik zurückzukehren.

Der versteckte Euro-Protektionismus, die wahre Machtbasis Brüssels und seiner korporatistischen Ambitionen, bleibt vorerst unangetastet.

Für Deutschland bringt der Deal kurzfristig Erleichterung. Ganz besonders für Autobauer, Chemie und Maschinenbau. Strategische Branchen profitieren von gezielten Nullzöllen auf Hightech-Güter wie Flugzeugteile und Spezialchemikalien. Damit wird eine Eskalation vermieden, die der exportgetriebenen Industrie massiv geschadet hätte. Kanzler Merz spricht von einem „dringend nötigen Signal wirtschaftlicher Vernunft“.

Doch diese Teilentwarnung hat ihren Preis. Die 50-Prozent-Strafzölle auf Stahl und Aluminium bleiben, eine schmerzhafte Bürde für deutsche Grundstoffproduzenten. Hinter dem Deal verbirgt sich kein fairer Ausgleich, sondern ein asymmetrisches Arrangement, bei dem Washington selektiv entlastet und strukturell dominiert.

Was der Westen hier als „Handelsdeal“ verkauft, ist in Wahrheit ein geopolitisches Bekenntnis. EU-Europa hat sich energiepolitisch in eine Sackgasse begeben, als man die letzten diplomatischen Bande mit Russland zertrat. 60 Prozent der notwendigen Energie müssen importiert werden. Und US-Präsident Trump ist nicht willens, den grünen Sozialismus der Europäer, samt angeschlossenem Wohlfahrtsparadies ohne eine realistische Kalkulation auf Kosten der Amerikaner gedeihen zu lassen. Energie hat ihren Preis und Brüssel gewinnt nun eine Vorstellung von den tatsächlichen Kosten des grünen Transformationsexperiments.

Das EU-Energieexperiment, wie auch der wiedererwachte europäische Militarismus, werden europäische Kassen und Steuerzahler belasten. Es liegt dann an ihnen, den innenpolitischen Druck auszuüben, einen Kurswechsel herbeizuführen oder immer tiefer in die selbst gegrabene Grube hineinzurutschen.

Auch geldpolitisch ist der Deal von großer Bedeutung, da er EU-Europa in den energiepolitischen Merkantilismus der USA hineindrängt und damit den Petrodollar-Mechanismus festigt. Auch die erzwungene Investitionsverschiebung zugunsten der USA wird helfen, den US-Dollar als den König unter den Fiat-Währungen zu stabilisieren. Fakturiert wird in Dollar. Vom Euro war nicht die Rede.

DEUTSCHLAND: NRW wählt! Bundespolitik schaut nervös auf Kommunalwahl! AfD auf Erfolgskurs | LIVE

DEUTSCHLAND: NRW wählt! Bundespolitik schaut nervös auf Kommunalwahl! AfD auf Erfolgskurs | LIVE