Freund, Feind – Parteifreund. So beschreibt man gerne das Spannungsfeld in der Politik zwischen Freundschaft und Intrigen, Überzeugungen und Manövern, das bisweilen sehr bissige Leben als Parteipolitiker. Blickt man auf Christian Lindner und Volker Wissing, ahnt man, was das bedeutet.

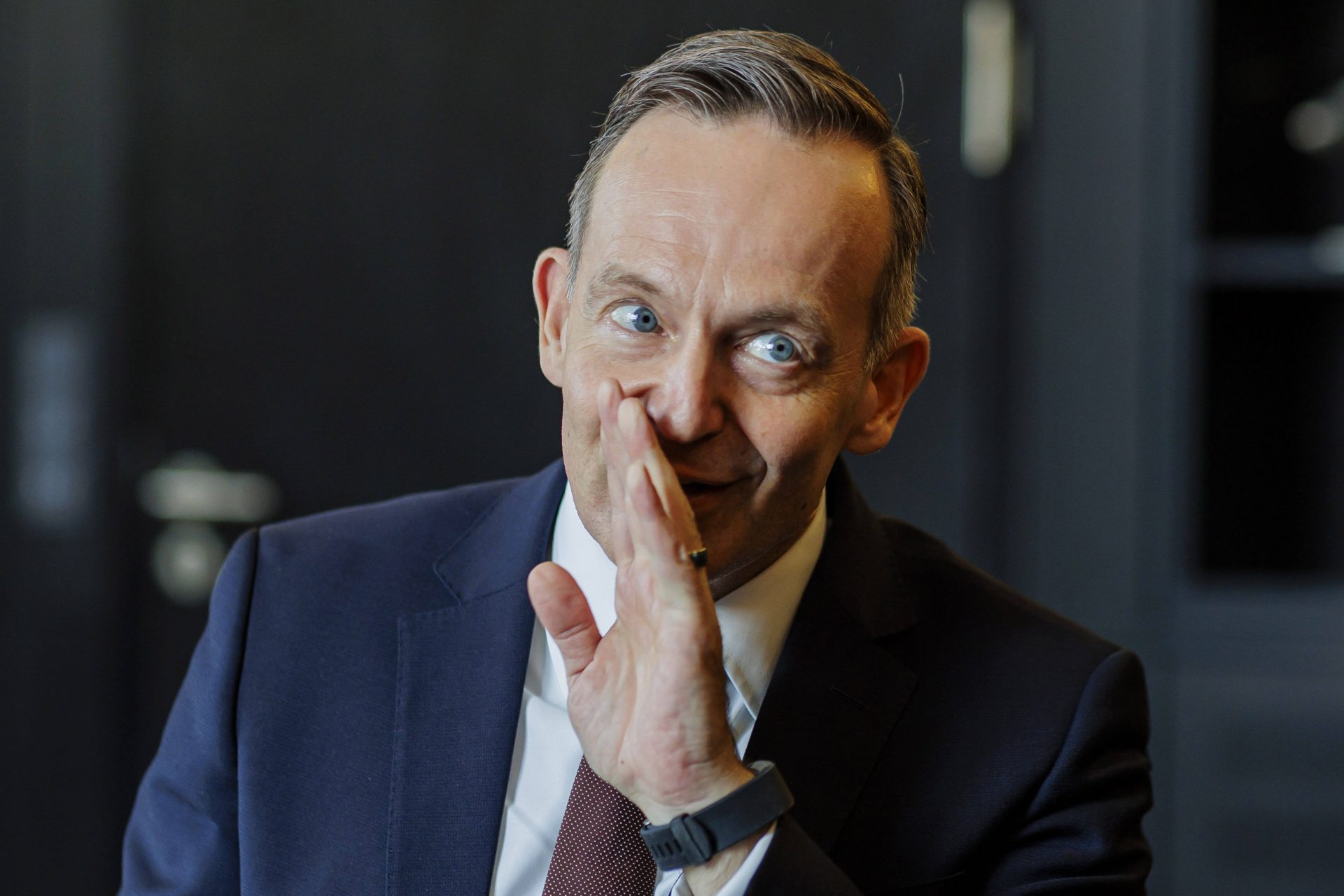

Feinde sind die beiden vielleicht nicht – aber Freunde werden sie sicher nicht mehr werden. Da würde „Parteifreund“ passen, wenn Wissing die FDP nicht verlassen hätte. Trotzdem – wer etwa die Zeremonie beim Bundespräsidenten verfolgt hat, in der Lindner und seine Parteifreunde ihre Entlassungs- und Wissing seine zusätzliche Ernennungsurkunde annahmen, spürt regelrecht das Eis zwischen Lindner und Wissing. Sie stehen nebeneinander, aber doch meilenweit voneinander entfernt – Wissing traut sich gar nicht, in die Richtung von Lindner zu schauen, der wiederum die Zeremonie neben dem von der Fahne gegangenen Ex-Parteifreund mit stoischer Miene erträgt.

Angeblich wolle er seiner Partei etwas Gutes tun, indem er austritt und sie nicht durch Mitgliedschaft in FDP und Bundesregierung belasten, behauptet Wissing. Ist es das, was ihn antreibt? Man weiß es nicht. Gut für seine Partei ist der Austritt aber tatsächlich. Und Wissing zeigt, wo seine Loyalitäten liegen – nämlich nicht bei der FDP, sondern eher links davon. Kein Wunder – die Ampel war sein politisches Lebensprojekt.

Er konstruierte in Rheinland-Pfalz die erste Koalition dieser Art und setzte diese Konstellation auch auf Bundesebene durch. Als er als Generalsekretär die klassisch-liberale Linda Teuteberg ablöste, die auf unschöne Art und Weise abgesägt wurde, setzte er die Hebel dafür in Bewegung. Wissing wollte eines nicht: Eine Regierung mit der CDU. „Ich hatte, auch durch meine Erfahrungen in Rheinland-Pfalz, eine frühere und präzise Analyse des Zustandes der CDU“, sagte er nach der Ampel-Bildung dem Spiegel. Ebenso sollen die Erfahrungen der gescheiterten Jamaika-Verhandlungen eine Rolle gespielt haben.

Mit Links ist das Verhältnis deutlich besser: Im Landtag von Mainz loben ihn Grüne und Sozialdemokraten als einen, der auch mal von der FDP-Linie abweicht, wenn es darum geht, einem Kompromiss zuzustimmen, schrieb die Zeit in einem Porträt. Und so wurde Wissing zum Ampel-Macher, zum Bindeglied zwischen Rot-Grün und den Liberalen, als welches er breite Gräben überbrücken sollte. Jetzt sind die Brücken abgebrochen, und Wissing hat sich auf die andere Seite geschlagen.

Persönlich, könnte man meinen, passt Wissing auch ein wenig besser zur Rot-Grünen Politik als viele andere FDPler: Er ist bekennender Calvinist, Anhänger einer Konfession, die auf Verzicht als Tugend setzt. In einem Interview mit der Zeit im Sommer 2022 wurde er gefragt, wie er die Haltungen seines Glaubens mit der Politik der Liberalen vereinbare. Die Antworten darauf gab er nicht frei. Die Zeit lässt aber durchblicken, dass Wissing harsche Kritik am Konsumverhalten der Deutschen geübt habe – das passt nicht so ganz zur liberalen, marktwirtschaftlichen Haltung der FDP, schreibt das Blatt. Verzicht als Tugend – das klingt auch wirklich eher nach grünen Ideen des Degrowth oder „Wohlstand des Weniger“ als nach einer FDP-Idee.

Dabei machte Wissing als Verkehrsminister Rot-Grün oft wütend: Klimaaktivistin Luisa Neubauer forderte in schnöder Regelmäßigkeit den Rücktritt Wissings, der Klimaziele schleifen und nicht erreichen wolle. Dass er sich gegen ein Tempolimit sperrte, machte ihn ebenso zur Reizfigur. Von dieser linken Verachtung für Wissing ist nun nichts mehr zu spüren, wenn ihn viele aus der rot-grünen Ecke, die ihn noch vor Tagen verfluchten, jetzt über den Klee loben, weil er weiter mit Rot-Grün regiert.

Wie aber passt das zusammen – ein Minister mit fast grünen Überzeugungen, der zur Hassfigur von Rot-Grün wurde? Die Zeit lieferte einen Erklärungsansatz: „Wenn man sich danach erkundigt, wieso Wissing eine Politik betreibt, die nicht recht zu seiner Person zu passen scheint, landet man bei Christian Lindner. Mehrere Mitglieder der Ampelkoalition erzählen, dass der Parteichef seinen Minister ausbremse. Wissing wolle ja, aber Lindner sei ihm schon mehrfach in den Arm gefallen.“ Das Verbrenner-Aus etwa habe Wissing vorangetrieben, damit man tatsächlich 2035 neue Diesel- und Benzin-Motoren verbieten könne. Lindner legte in dieser Frage damals sein Veto ein, offenbar sehr zum Unmut von Wissing.

Ohne ihn, den grün-gelben, wäre die Ampel im Bund wohl nicht zustande gekommen. Er war es, der innerparteilich den Weg in die Koalition mit Rot-Grün öffnete und ebnete. „Ich glaube, dass ich an der Seite von Christian Lindner mit meinen Erfahrungen, einer klaren Meinung und Ruhe hilfreich war“, sagt Wissing. Der FDP-Vorsitzende hatte in einer Vorstandssitzung wenige Wochen vor der Bundestagswahl die Frage aufgeworfen, ob die Partei eine Ampel öffentlich ausschließen solle. „Wir haben uns alle gefragt, inwieweit die Wählerinnen und Wähler diesen Weg mitgehen“, beschreibt Wissing die Situation, in der er die Tür zur Chaos-Koalition aufgestoßen hatte.

„Ich war der Meinung, dass es natürlich ein Risiko gewesen ist, in die Ampelsondierungen zu gehen. Aber sie auszuschließen, wäre auch ein Risiko gewesen.“ Für ihn hatte es sich zumindest gelohnt – in der Ampel bekam er das Verkehrsressort und die Zuständigkeit für Digitalisierung. Für die FDP wurde das Risiko zur Realität, die Ampel brachte sie bis an den Rand des politischen Todes. Das ist nun nicht mehr Volker Wissings Problem – er hat sein Ministeramt behalten und seine Partei verlassen.

Ob er sein Amt wegen seiner calvinistischen Arbeitsamkeit oder aus reiner Machtversessenheit behielt? Klar ist auf jeden Fall, dass er als Ampel-Architekt historisches Beispiel sein dürfte, wie liberale Politik nicht geht. Politisch soll Volker Wissing ruhig mit den Ampel-Resten untergehen – und jedem Liberalen als Fanal dafür dienen, was aus der Anbiederung an Rot-Grün folgt.

🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025

🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025