Im Moment kommt man an Hanna Hansen kaum vorbei. Ihre Videos kursieren auf TikTok, Zeitungen berichten über sie, Sicherheitsbehörden beobachten sie. Was macht sie so relevant? Um das zu verstehen, lohnt ein genauer Blick – auf ihre Biografie, ihre Inszenierung und vor allem auf ihre Stimme.

Schon der erste Podcast-Titel klingt wie eine Einladung: „Warum der Islam?“ 29 Minuten lang, groß, endgültig – und erstaunlich schlicht. Gleich zu Beginn überrascht sie. Ihre Stimme klingt weich, warm, fast tröstlich. Erlöst. Eine Stimme, die Nähe schafft, die so wirkt, als meine sie jede Hörerin persönlich. Tief, intim, fast verführerisch. Eine Stimme, der man zuhören kann, selbst wenn man den Inhalten nicht zustimmt.

Doch spätestens in der zweiten Folge kippt die Wirkung. Kaum ein Satz ohne Unterbrechung. Jeder zweite Halbsatz durchsetzt mit „Inshallah“ oder „Mashallah“. Bald überlagern die Formeln die Botschaft, bald bröckelt die Grammatik. Eine Deutsche, geboren und aufgewachsen in Nordrhein-Westfalen, spricht plötzlich fehlerhaft, als sei korrektes Deutsch nicht mehr „authentisch“ genug. Typisch für deutsche Konvertiten: die Sprache passt sich der arabischen Syntax an. Ihr Publikum mag das goutieren, die deutsche Grammatik aber – das muss man ihr lassen – ist tatsächlich zur Sünde erklärt.

So wirkt ihre Bekehrung doppelt, nein: dreifach. Offiziell vom säkularen „Nichts“ zum Islam, sprachlich vom Duden zu einer neuen Syntax.

Ihre Geschichte ist ohnehin eine Geschichte der Namen. Manchmal beginnen solche Geschichten nicht in New York, Paris oder Dubai, sondern in einem westfälischen Provinzort bei Bielefeld. Dort wuchs Hanna Hansen auf. Von dort startete sie einen Weg, der fast alles abdeckte, was eine Biografie spektakulär macht: Model, DJane, Kickbox-Weltmeisterin. Fast Miss Germany. Ein Lebenslauf wie eine Casting-Show. Was sollte da noch kommen? Frührente mit 40? Nein, es kam etwas anderes.

Geboren als Victoria Stadtlander, wurde sie in der Modewelt zu Hanna Hansen – ein Künstlername, der damals mehr nach Catwalk als nach Koran klang. Heute behält sie ihn bei, auch als islamistische Influencerin. „Hanna“ ist ursprünglich hebräisch („Gnade, Gunst“), im arabischen Raum aber verbreitet. Kein klassisch-islamischer Name, doch anschlussfähig genug. Praktisch: ein Name, der in zwei Welten reibungslos funktioniert.

So ergibt sich eine Art dreifache Konversion: von Victoria zur Marke Hanna Hansen, von der Bühne der Mode und des Kampfrings zur Bühne der Moschee, und vom bürgerlichen Ich zum sakralen Wir.

Doch Namen allein machen keine Verwandlung. Entscheidend ist, wie eine Geschichte erzählt wird – und diese Kunst beherrscht Hansen zweifellos. Ihre Stärke liegt darin, Brüche und Wendungen so zu inszenieren, dass sie wie eine innere Logik wirken. Genau darin liegt aber auch ihre Schwäche: eine intellektuelle. Wenn sie von „Säkularismus“ spricht, zeigt sich kein politisches Verständnis. Sie verbindet ihn mit Kapitalismus, Glamour und Konsum – wenn überhaupt. Eigentlich meint sie nur das Leben, das sie selbst führte.

Tatsächlich aber bedeutet Säkularismus nichts davon. Er meint die Trennung von Staat und Religion, die Freiheit zu glauben oder nicht zu glauben, ohne Zwang. Ironischerweise ist es genau dieser säkulare Rechtsstaat, den sie als „Gefängnis“ bezeichnet, der ihr heute erlaubt, Niqab zu tragen, Scharia zu fordern und öffentlich gegen die Demokratie zu polemisieren, ohne dafür verfolgt zu werden. In einem echten Scharia-System hätte sie diese Freiheit nicht. Denn dort gilt: Eintritt ja, Austritt nein. Apostasie, der Abfall vom Islam, gilt in den klassischen Rechtsschulen als Todsünde und wird in vielen Ländern bis heute mit dem Tod bedroht. Darüber redet sie nicht – dass es sich um eine religiöse Einbahnstraße handelt, vor allem im Salafismus.

Hansen erzählt gern von ihrem früheren Leben: Mode, Rampenlicht, Kickboxen, DJ-Pult. Erfolg, Geld, Reisen, reiche Menschen mit „toten Augen“. Die Erzählung endet immer gleich: Alles war leer, falsch, nur Vorhof zur Wahrheit.

Es ist die perfekte Dramaturgie der Bekehrung: erst Sünde, dann Krise, dann Erlösung. Ein Muster, das nicht nur Religion kennt, sondern auch Werbung, Politik, Ideologie. Zuerst der Mangel, dann das Mittel dagegen.

Und doch zieht sich ein anderes Muster durch: Hansen war immer Einzelkämpferin. Ein Model läuft allein, ein Kickboxer steigt allein in den Ring, ein DJ teilt das Pult nicht. Nie Team, nie Mitläuferin – immer die, auf die man schaut, die allein dasteht, wenn das Licht ausgeht.

Aber: Ausgerechnet diese Karriere als Solistin dient heute als Eintrittskarte ins Kollektiv. Ihre Erzählung lautet: „Ich habe die Einsamkeit da draußen gesehen, darum weiß ich, wie wertvoll das Wir ist.“ Und doch bleibt sie auch jetzt wieder die Einzelne an der Spitze – nur hat sich die Bühne verschoben: früher Blitzlicht und Boxhalle, heute Moschee und TikTok.

Und da ist sie viel zu sehen: dieselbe Hanna Hansen, nur schneller, bunter, greller. Ein Blick auf ihr offenes Gesicht, die blauen Augen, die helle Haut – und sofort drängt sich die Frage auf: Warum darf sie ihr Gesicht überhaupt zeigen? Denn streng genommen müsste es verdeckt sein. Genau dafür ist der Niqab gedacht: um das Gesicht einer Frau unsichtbar zu machen, keine Signale, keine Präsenz, kein „Senden“ mehr. Für nichts anderes ist er da.

Doch Hansen lebt vom Gegenteil. Trotz der harten Linie, die sie fährt, bleibt ihr Gesicht sichtbar. Sie hat Sendungsbewusstsein – und ohne Gesicht kein Senden. Ihr Kapital sind Augen, Mimik, Ausdruck.

Also bleibt das Gesicht sichtbar, wo es eigentlich verborgen sein müsste. Eine Ausnahme, die im Salafismus keine Kleinigkeit ist, sondern Programm: Auch in der Verhüllung inszeniert Hansen ihre Besonderheit. Dort, wo andere Frauen unsichtbar gemacht werden, strahlt sie weiter.

Und genau dieses Strahlen ist Teil der Inszenierung. In der Szene heißt es: Wer den Islam annimmt, trägt das Nūr, das göttliche Licht, im Gesicht. „Mashallah, man sieht es“, schreiben Follower. Früher war es Rouge, heute ist es Allah. Die Schönheit kommt nicht mehr aus der Schminktasche, sondern direkt vom Himmel. Ein schönes Bild – und ein Trick. Denn wer so spricht, erklärt jede Kritik zur Gotteslästerung. Wenn das Strahlen göttlich ist – wie widersprechen, ohne gegen Gott zu sprechen?

Mit Anfang 40 ist kein Platz mehr fürs Modeln, keine Kraft mehr für das DJ-Pult. Innere Werte rücken vor, Nächte werden kürzer. Ein ganz normaler biografischer Wendepunkt: irgendwann muss etwas anderes her, etwas mit Sinn, etwas, das trägt. Am besten nicht allein.

Nach Jahren als Einzelkämpferin ist Hanna Hansen nun angekommen in einer Rolle, die das Gegenteil verspricht: eingebettet in eine Gemeinschaft, in eine „göttliche Ordnung“. Und sie hat geheiratet – so, wie es sich für eine „echte“ Frau gehört.

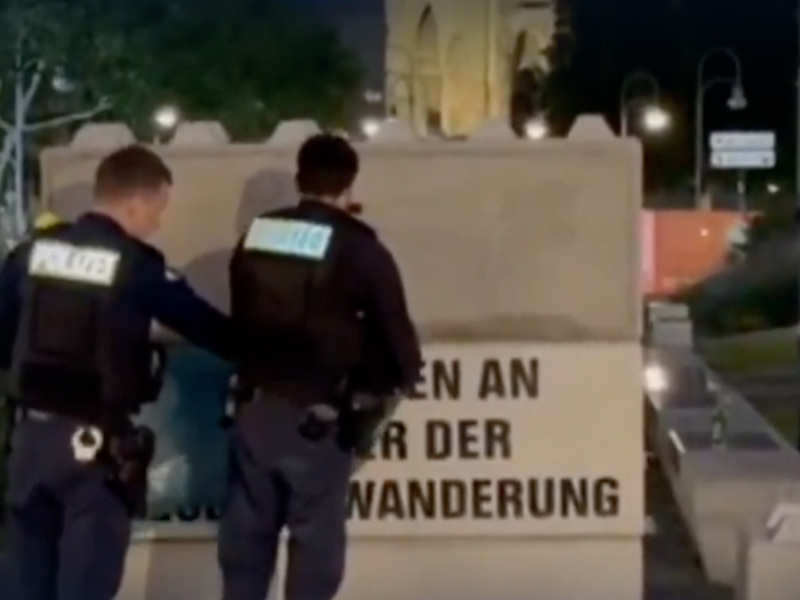

Und zwar niemand Geringeren als Sven Lau: einst Feuerwehrmann, dann Anführer der sogenannten „Scharia-Polizei“ in Wuppertal, 2017 verurteilt zu fünfeinhalb Jahren Haft wegen Unterstützung einer syrischen Terrorgruppe. Für Sicherheitsbehörden seit Jahren eine der prägenden Figuren der deutschen Salafistenszene.

Im November 2024 heiratete Hansen ihn nach islamischem Recht. Offiziell privat; in Wirklichkeit das, was der Verfassungsschutz eine „gefährliche Verknüpfung“ nennt: Zwei Figuren, die allein schon im Fokus standen, bündeln ihre Wirkung. Er bringt Netzwerk, ideologische Härte, die Aura des Gestraften. Sie bringt Reichweite, warme Stimme, spirituelles Charisma. Netflix hätte es nicht besser schreiben können.

Bei aller Schwere sind Hansen und Lau auch nur das islamistische Pendant zu einer westlichen TikTok-Welle. Dort erklären „Tradwife“-Kanäle die Schönheit von Schürze und Sauerteig, während „Red-Pill“-Clips „maskuline Energie“ beschwören. Man könnte sagen: Tradwife trifft Shariawife. Der Algorithmus klatscht Beifall, Gott nickt zustimmend, und die Likes steigen von beiden Seiten.

Die Logik ist dieselbe: Das Weiche, Empfangende, Feminine wird dem Harten, Führenden, Maskulinen gegenübergestellt. Altbekannt, uralt eigentlich – und doch wirkt es plötzlich wieder verführerisch. Denn viele junge Menschen wachsen heute in einem Klima auf, in dem Geschlecht fließend, Identität verhandelbar, Orientierung ein Dauerversuch ist. Wer dazugehören will, muss fast schon beweisen, dass er nicht nur hetero ist – mindestens bisexuell, sonst droht das Etikett „Boomer-Nachwuchs“. Genau in dieser Verunsicherung entfalten klare Rollenbilder ihre Macht: im Westen als Lifestyle, im Islamismus als göttliche Ordnung.

Ein TikTok-Reel zeigt Hansen, wie sie ein junges Mädchen konvertiert. „Der besonderste Moment im Leben“, sagt sie ergriffen. Erst auf Deutsch, dann auf Arabisch. Dann Umarmung, Strahlen, als hätten sie gemeinsam etwas überwunden – und nun beginne endlich das „richtige“ Leben.

Es wirkt kindlich, fast wie ein Initiationsritus im Jugendclub, nur mit größerem Ernst aufgeladen. In salafistischer Logik aber ist es weit mehr: jede Konversion ein Ticket ins Paradies. Für Hansen wirkt es wie ein Punktesystem: jedes „Mashallah“ ein Zähler, jede neue „Schwester“ ein Sieg. Früher sammelte sie Trophäen im Boxring, heute Seelen fürs Jenseits.

Für eine Frau, die das Diesseits so abwertet, sammelt sie jedoch erstaunlich viel Ruhm und Applaus genau hier. Spirituell würde man sagen: Es ist das Ego, genauer: das spirituelle Ego – eigentlich das, was man loslassen will, während man es weiter füttert.

Man darf nie vergessen: Es gibt Muslime – und es gibt Vertreter des Islam. Die einen leben still, beten, glauben, fasten, ohne dass es jemand merkt. Sie sind freundlich, friedlich und kämen nie auf die Idee, andere damit zu belästigen. Ihr Glaube ist wie Staubsaugen. Man macht es, weil es dazugehört. Alltag, fertig.

Die anderen sind Vertreter – Vertriebler. Sie laufen mit dem Gerät unterm Arm durch die Straßen, klingeln, klopfen, preisen die Saugkraft, bis der letzte unterschreibt. Hansen gehört dazu – eine Super-Sales-Managerin. Kein Dyson, kein Shampoo, sondern Erlösung. Ein Schneeballsystem mit Ewigkeitspunkten.

Ironie: Ausgerechnet die Frau, die den Kapitalismus als leer kritisiert, arbeitet heute nach seinen brutalsten Mustern. Provision, Skalierung, Expansion – nur eben nicht mit Staubsaugern, sondern mit Seelenheil.

Und doch gibt es die andere Seite. Frauen, die zu Hause sitzen, weil sie nicht raus dürfen – genau wegen solcher Erlösungsversprechen. Mädchen, die gezwungen werden. Muslimische Mütter, die erzählen, wie ihre Töchter anfangen, das Kopftuch in Frage zu stellen, und selbst nicht wissen, wie sie reagieren sollen. Einerseits Verständnis, andererseits Angst vor Vater, Onkeln, Großfamilie. Zwischen beiden Polen gefangen, geben sie oft nur Schweigen weiter.

Viele hoffen, es sei nur eine Phase. Denn „mit zwölf haben sie sich ja selbst entschieden“ – so wie die Mama. Doch eine Zwölfjährige versteht kein religiös-politisches Symbol. Sie ahmt nach. Und diese Nachahmung wird später zur „Entscheidung“ verklärt.

Manche Mädchen ziehen heimlich das Kopftuch ab. Andere laufen weg, im Wissen, dass Gewalt droht, wenn man sie findet. Und während Hansen auf TikTok neue „Schwestern“ umarmt, schütteln diese Mädchen vor ihrem Smartphone den Kopf. Sie lachen zynisch über diese seltsame Deutsche, die verherrlicht, wovor sie selbst fliehen wollen.

Dann spült TikTok ein Reel in den Feed: eine junge Frau, vielleicht 18, die lachend sagt, wie dämlich Hanna Hansen sei. „Die hat doch keine Ahnung“, ruft sie. Ein Satz, der mehr Wahrheit trägt als hunderte Podcast-Minuten.

Hier liegt der Kern: Hanna Hansen und ihre Kritikerinnen sind zwei Seiten derselben Medaille. Beide erzählen Geschichten, beide nutzen Stimme, Biografie, Nähe. Beide wissen: Gefühle überzeugen schneller als Argumente. Doch während Hansen Unterordnung als Befreiung verkauft, verteidigen andere die Freiheit. Ihr Erfolg zeigt mehr als ein individuelles Schicksal. Er zeigt, wie nah beieinander die Mittel liegen – und wie weit die Ziele auseinander.

Die Ausgangsfrage war: Warum Islam, warum Salafismus? Die Antwort ist banaler, als es klingt. Nicht, weil er die absolute Wahrheit bereithält – wer könnte das schon wissen? Sondern weil er die Bühne stellt. Weil er ein Wir anbietet, wo vorher ein einsames Ich war. Und weil er ein Strahlen verspricht, das selbst dann noch wirkt, wenn das Licht längst ausgegangen ist.