Keineswegs ist Deutschland das Land der Faulen, die Republik derer, die sich freuen, vom Staat und damit von der Allgemeinheit alimentiert zu werden. Die Hängematte ist längst nicht das bevorzugte Tagesrequisit.

Geistiger Reichtum ist noch immer vorhanden. Doch er wird zu wenig geschätzt und geschützt. Woran das liegt? Es fehlt an einem Humanismus der Leistung, der sämtliche Bereiche der Gesellschaft durchdringt. Und es fehlt am Mut zur Ordnung.

Potentiale muss man aktivieren. In Sonntagsreden weiß das jeder Politiker und jeder Lehrer. An den übrigen Tagen aber wird das hohe Lied der Gleichmacherei gesungen. Der Wahlkampfschlager, man wolle niemanden zurücklassen, hat eine abgründige Melodie.

Dasselbe gilt von der zur staatlichen Gleichstellung verkehrten individuellen Gleichberechtigung. Auch dahinter verbirgt sich der Kampf gegen die Spitzen. Im Durchschnitt sollen sich alle treffen. Aus der nivellierten Mittelstandsgesellschaft wurde eine Gesellschaft des Mittelmaßes – angeordnet und organisiert von einer linken Funktionselite, die sich darüber desto leichter erheben kann.

Ein echter Humanismus nimmt den ganzen Menschen in den Blick. Und er traut ihm zu, über sich hinauszuwachsen. Darauf käme es jetzt an: dass Menschen herausgefordert werden zu einer Leistung, mit der sie sich und andere überraschen. Leistung lohnt sich genau dann, wenn sie in geistiges Wachstum mündet und andere mitreißt.

Eine Leistungsgesellschaft ist keine Ellenbogengesellschaft. Das nämlich hieße, Leistung lasse sich nur mit unlauteren Tricks oder Skrupellosigkeit erreichen. Ein Humanismus der Leistung entdeckt in jedem seine besonderen Qualitäten und gibt sich nicht zu früh zufrieden.

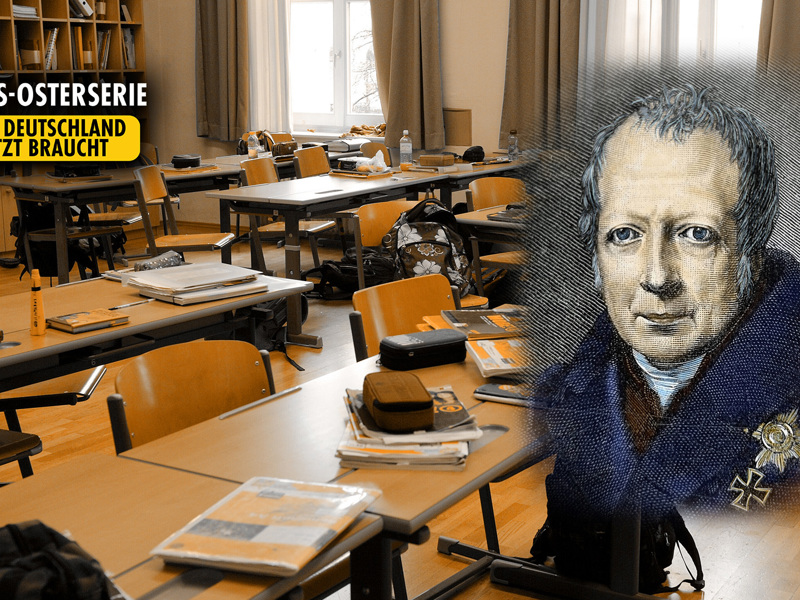

Deutschland hat noch immer gute Voraussetzungen, solche selbstheilenden Kräfte zu entdecken und anzuwenden. Es braucht dazu nur den Gang in die Schatzkammer der Traditionen, etwa zu Wilhelm von Humboldt.

Der preußische Bildungsreformer kannte den Zweiklang aus „bilde Dich selbst“ und „wirke auf andre durch das, was Du bist“. Er wusste: „Der Mensch ist nur Mensch durch Sprache.“ Und er fasste wunderbar das Rezept zusammen, das auch im Jahr 2025 Deutschland guttäte: „Der Staat ist der Menschen wegen da, nicht der Mensch des Staates wegen.“ Freiheit sei die „Bedingung der Menschenbildung“, Sicherheit aber die Bedingung der Freiheit.

Friedrich Wilhelm Christian Carl Ferdinand von Humboldt war ein preußischer Staatsmann, Gelehrter und Schriftsteller.

Oh, was hätte Wilhelm von Humboldt den heutigen Bildungsreformern, den nivellierenden Politikern und leistungsaversen Pädagogen, den Genderexperten und Opfergruppenbeauftragten alles zu sagen! Dass die Arbeit an der Sprache Arbeit am Menschen ist und deshalb das verschluderte, verschluckte Pseudodeutsch in den Schulen und Parlamenten und Unternehmen ein Skandal ist. Schönschreiben sollte wieder gelehrt werden – und das schöne Sprechen erst recht.

Freiheit, wusste Wilhelm von Humboldt eben auch, braucht Sicherheit – und Sicherheit ist eine Ordnungsfrage. Ist es ein Wunder, dass das Leben in Deutschland immer unsicherer wird, seit immer weniger auf Ordnungen Wert gelegt wird? Von Respekt schwadronieren Politiker, die für jeden respektlosen Umgang mit dem Hergebrachten Verständnis haben.

Es ist buchstäblich nicht in Ordnung, Leistung generell unter Verdacht und Hierarchien prinzipiell für Teufelszeug zu halten. So wie Schuluniformen dem Schulerfolg dienen können, kann auch eine wirkliche, eine durchlässige Leistungselite anspornen zum nach Wilhelm von Humboldt Wichtigsten überhaupt: „nichts so heilig zu ehren als die Individualität der anderen.“

Individualität statt Gruppenzwang, Leistung in Verantwortung statt verantwortungsloser Nichtleistung, Sorgfalt im Umgang mit den eigenen und den anderen geistigen Ressourcen, den festen Willen, „alles Menschliche auf seine Weise zu erschöpfen“ (Humboldt), die Bereitschaft, Grenzen zu setzen, Unterschiede zu akzeptieren und sich dennoch nach den Sternen zu strecken, statt im Schlamm der Anspruchslosigkeit zu verharren: Dieses humanistische Erbe liegt bereit.

Bei Wilhelm von Humboldt, der dem Staat gegenüber skeptisch blieb, weil er ihn zu gut kannte, sollten die Deutschen der Gegenwart in die Schule gehen. So könnten sie sich selbst kurieren von einer deutschen Malaise. Sie könnten wieder neu an sich und für sich lernen: Auf jeden einzelnen kommt es an, nicht auf uns alle und schon gar nicht auf den Staat.

🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025

🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025