Die EU ist ein mächtiger Apparat geworden, der auftritt, als stünde er über den Interessen der Nationalstaaten. Gleichwohl behaupten ihre Funktionäre, „unsere Demokratie“ schlechthin zu repräsentieren. Der EU wird vor allem Bürokratie vorgeworfen. Hannah Arendt nannte diese eine „Erbschaft des Despotismus“. Es lohnt sich, sie vor dem Hintergrund heutiger EU-Diskussionen zu lesen.

Bei den großen Fragen des Landes wird immer wieder Europa gegen Deutschland ausgespielt: etwa bei der Migration und der Diskussion um Meinungsfreiheit und Zensur. Wer immer noch weiterhin offene Grenzen will, der argumentiert gewöhnlich mit EU-Recht, das es angeblich nicht erlaube, die Grenzen zu schließen. Auch der „Digital Services Act“, das Zensurprogramm der EU, mit dem Gegner der sozialen Plattform X die dort vorherrschende Meinungsfreiheit wieder abschaffen wollen, wird im Namen Europas, sprich: der EU, verteidigt.

Unterstellt wird dabei stets, dass die EU gegenüber den Nationalstaaten das demokratischere Gefüge wäre – so, als würde eine progressive, universalistische EU die reaktionären Nationalstaaten und ihre kleingeistigen Egoismen hinter sich lassen. Mit dieser ideologischen Vorstellung, die davon profitiert, dass das Wort „national“ so beginnt wie „nationalistisch“, setzten linksgrüne Migrationsfanatiker in der Vergangenheit erfolgreich ihr Herzensprojekt der offenen Grenzen durch, das zum immensen Verlust an innerer Sicherheit führte, der nach dem Mord in Aschaffenburg einmal mehr zu beklagen ist. Ebenso wird der Digital Services Act als „EU-Recht“ verteidigt.

Das Insistieren auf die Interessen des Nationalstaats wird demgegenüber als „nationalistisch“ oder „populistisch“ geschmäht, wie bei Maybrit Illner jüngst die Vize-Chefredakteurin vom Spiegel, Melanie Amann, gegenüber CDU-Politiker Jens Spahn vormachte, der ihr gegenüber sagte, die „Interessen des deutschen Volkes in den Mittelpunkt zu stellen“. Wenn in diesen Zusammenhängen über „EU-Recht“ gesprochen wird, dann ist das nur ein besser klingendes Wort für die damit gemeinten EU-Verordnungen. Der Digital Services Act (DSA) oder die Dublin-III-Verordnung, die in der Migrationspolitik eine Rolle spielt, sind beispielsweise beides Verordnungen, die wiederum etwas grundsätzlich anderes sind als Gesetze.

Berlaymont-Gebäude in Brüssel, Sitz der EU-Kommission

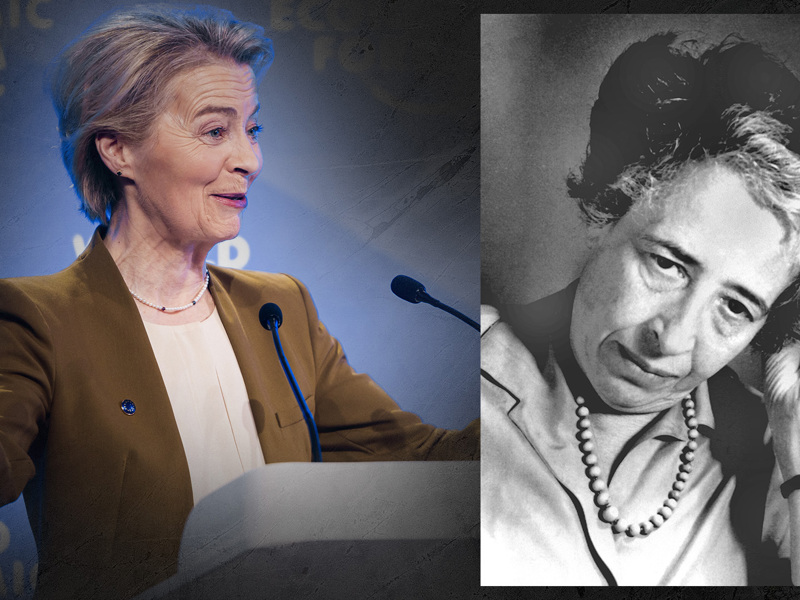

Die Philosophin Hannah Arendt konnte sich zur EU nicht mehr äußern, weil diese erst viele Jahre nach ihrem Tod gegründet wurde, im Jahr 1993; Arendt verstarb bereits im Jahr 1975. Man muss sich also aus ihren Ausführungen erschließen, welche Kritik sie möglicherweise an der EU in ihrer heutigen Form geübt hätte; einer EU, die weniger als eine politische Ordnung auftritt, die den wohlklingenden Namen „Europäische Einigung“ verdient hat. Brüssel tritt immer öfter als bürokratisches Ungetüm der Fremdbestimmung auf, was es seiner ursprünglichen Idee nach nie werden sollte.

In ihrem Hauptwerk „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“ führt Arendt im Kapitel „Bürokratie: Die Erbschaft des Despotismus“ aus: „Juristisch gesprochen und im Gegensatz zur Gesetzesherrschaft ist Bürokratie das Regime der Verordnungen. Die Macht, die in Verfassungsstaaten nur der Ausführung und Innehaltung der Gesetze dient, wird hier, wie in einem direkten Befehl zur direkten Quelle der Anordnung.“

Arendt unterscheidet hier demnach Verordnungen als direktes Produkt der Exekutive gegenüber Gesetzen, die die Macht der Exekutive beschränken, sie an sie binden sollen. Gesetze werden in Parlamenten durch Mehrheitsbeschlüsse demokratisch verabschiedet. In Deutschland werden sie vom durch das Volk gewählten Bundestag und dem indirekt durch Landtagswahlen legitimierten Bundesrat gemacht, womit auch die Verfasser von Gesetzesentwürfen demokratisch legitimiert sind.

Hannah Arendt 1960 mit einem Reporter

Demgegenüber hat die EU-Komission – als Exekutive – das alleinige Recht, Verordnungen zu initiieren. Sie tritt inzwischen de facto als eine Regierung Europas auf, obwohl ihre Präsidentin, Ursula von der Leyen, nie gewählt wurde. EU-Verordnungen entstehen im Brüsseler Verwaltungsapparat und werden abschließend vom EU-Parlament, das über sie abstimmt, verabschiedet. Dadurch sind sie oberflächlich formaldemokratisch legitimiert.

Arendts Bestimmung der Bürokratie als „Erbschaft der Despotie“ steht im Kontext der kolonialen Verwaltungsapparate, die europäische Länder in fremden Ländern, freilich ohne demokratische Legitimation der ansässigen Bevölkerung, installierten. Den ihnen zugehörenden „imperialistischen Verwaltungsbeamten“ spricht Arendt eine „Verachtung für Gesetz und Legalität“ zu. Zwar ist die EU kein kolonialer Apparat, sie ist allerdings auch nicht so solide demokratisch legitimiert, wie dies nationale Verfassungsstaaten sind.

Während letztere von Politikern, die durch Wahlen an die Macht gelangt, angeführt werden, sind die Funktionäre der EU-Kommission, die Komissionspräsidentin und die Kommissare, nicht gewählt. So waren es zwei ungewählte EU-Kommissare, die dänische Politikerin Margarethe Vestager und der französische Politiker Thierry Breton, die den DSA maßgeblich verfasst und vorangetrieben haben. Beide wurden zuvor von Regierungen ausgewählt und sind bestenfalls oberflächlich-formaldemokratisch legitimiert: Statt gewählt worden zu sein, sie sind vom EU-Parlament lediglich bestätigt. Hätte Hannah Arendt die Macht gutgeheißen, die sie heute genießen?

Festzuhalten bleibt: EU-Verordnungen unterscheiden sich wesentlich von deutschen Gesetzen, insofern sie zwingend von der Exekutive auf den Weg gebracht werden und schließlich parlamentarisch oberflächlich bestätigt werden. Die Gesetze der Bundesrepublik sind demgegenüber gerade kein bloßer Ausfluss der Regierung, sondern im Kern durch demokratische Prozesse legitimiert. Damit ist eine EU-Verordnung weit eher ein despotischer „Befehl“ (Arendt) der Bürokratie als ein demokratisches Gesetz des deutschen Nationalstaats.

Geltendes Recht in Deutschland ist die Meinungsfreiheit. Die Art und Weise, wie diese durch EU-Verordnungen eingeschränkt werden soll, setzt durchaus eine gewisse „Verachtung für Gesetz und Illegalität“ (Arendt) voraus. Die Väter und Mütter des Grundgesetzes hatten sich gewiss nicht vorgestellt, dass mit dem fundamental, vielleicht wichtigsten Bürgerrecht des freien Westens so umgegangen wird, wie das der Verwaltungsapparat der EU aktuell tut. Die bürgerliche Intellektuelle Hannah Arendt hätte den Werten und Gesetzen des nationalen Verfassungsstaats im Zweifel gewiss Vorrang gegenüber der Macht der Brüsseler Bürokraten erwiesen. Das hätte sich wohl auch ihre Haltung zur Migrationspolitik ausgewirkt.

Lesen Sie auch:Musk nennt ihn „Europas Tyrann“: Wer ist Thierry Breton, Vater der EU-Zensur DSA?

🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025

🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025