Die A-Frage, die Frage eines Weiterbetriebs der kürzlich abgeschalteten Kernkraftwerke, ist eine der entscheidenden in den Koalitionsverhandlungen zwischen CDU/CSU und SPD, entscheidet sie doch über die Frage, ob ein möglicher Bundeskanzler Friedrich Merz pragmatisch durchsetzen kann, dass Kraftwerke, die verlässlich günstigen und sauberen Strom dabei helfen, die Strompreise für die Wirtschaft zu senken.

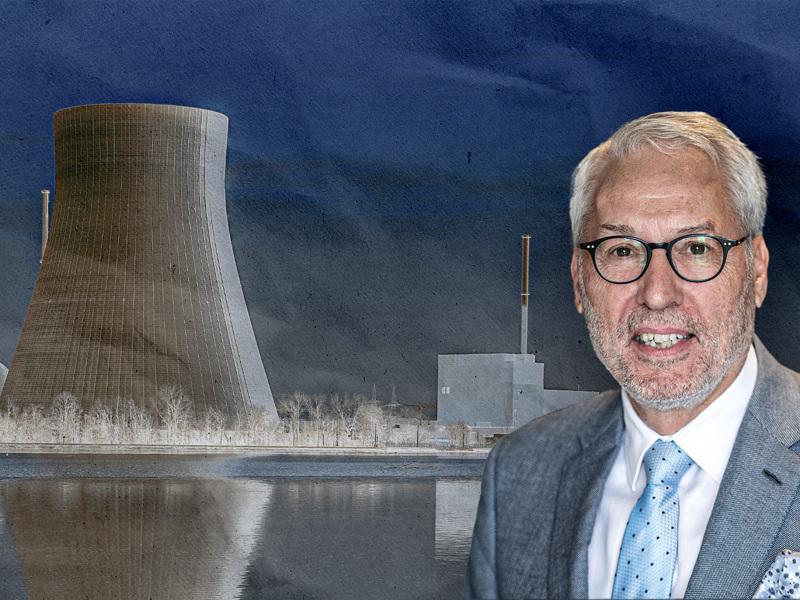

Der Klimaexperte und ehemalige Hamburger Umweltsenator Prof. Dr. Fritz Vahrenholt (SPD) schreibt in einem Gastbeitrag für NIUS auf, wie es mit der Kerkraft in Deutschland weitergehen könnte.

In einer Umfrage für das Verbraucherportal Verivox hat sich eine Mehrheit der Befragten in Deutschland für die Rückkehr zur Kernkraft ausgesprochen. 55 Prozent befürworteten in der Ende März veröffentlichten Umfrage den Wiedereinstieg in die Kernenergie. 36 Prozent lehnten eine erneute Nutzung der Kernenergie in Deutschland ab, neun Prozent waren unentschieden.

Damit kommt die Kernenergie auf Zustimmungswerte wie sie die Erneuerbaren Energien erhalten (57 Prozent)!

Doch die SPD – mit 16 Prozent der Stimmen bei der letzten Bundestagswahl für ihre industrie- und arbeitsplatzfeindliche Politik abgestraft – wehrt sich mit Händen und Füssen – wie in anderen Politikbereichen auch – gegen den Willen der Mehrheit der Deutschen für einen Politikwechsel. Dabei waren es sozialdemokratisch geführte Bundesregierungen unter Willy Brandt und Helmut Schmidt, die in Anbetracht der ersten und zweiten Ölpreiskrise den Ausbau einer neuen Generation von Kernkraftwerken den Weg ebneten.

Ein guter Teil des wirtschaftlichen Erfolgs von 1980 bis 2010 war durch den preissenkenden Effekt der Kernkraftwerke möglich. Wir sollten uns daran erinnern, dass die Stromkosten aus Kernkraftwerken bis zum fatalen Ausstieg der Ampel-Koalition im April 2023 bei 2,5 bis 3 Cent pro Kilowattstunde lag, einem Viertel des heute üblichen Börsenstrompreises. Und in diesen Kosten waren die Rückstellungen für den zukünftigen Rückbau und die Endlagerung schon mit enthalten.

Alt-Kanzler Helmut Schmidt hatte die Kernkraftwerke flexibel konzipieren lassen.

Helmut Schmidt, der ja einen Anteil von 50 Prozent der Kernenergie an der Stromversorgung für erstrebenswert hielt, hatte Anfang der siebziger Jahre dafür gesorgt, dass in Deutschland zu bauende Kernkraftwerke sehr schnell herauf- und heruntergefahren werden konnten. Insofern ist der allseits bekannte grüne Spruch, dass Kernkraftwerke die Netze verstopfen, an Dummheit nicht zu überbieten.

Im Gegenteil: Kernkraftwerke konnten seit Jahrzehnten die zunehmenden Schwankungen von Wind- und Solarstrom in Sekunden ausgleichen und waren der Garant der Stabilität des Stromnetzes auch bei massivem Ausbau der Erneuerbaren. Der Wegfall der Kernkraftwerke führt uns nun in eine Stromzukunft, die bei zu viel Wind und zu viel Sonneneinstrahlung zu Abschaltungen von Wind- und Solarstrom führt und zu Abschaltungen von Verbrauchern, wenn Wind und Solarstrom fehlen – etwa nachts oder bei Dunkelflaute im Winter.

Offenbar fehlt es den Koalitionsverhandlern an diesen Erkenntnissen. Geld spielt ja ohnehin keine Rolle mehr und so glaubt man die Schwankungen der Wind- und Solarenergie durch grünen Wasserstoff, der zehnmal so teuer ist wie der eben erwähnte Kernenergiestrom, ausgleichen zu können. Wer diesen Weg wählt, anstatt zur Kernenergie zurückzukehren, wird Deutschlands energieintensive Industrieproduktion zerstören, und damit auch Millionen an Industriearbeitsplätzen.

Deutschlands außergewöhnlich hoher Wohlstand hatte nicht zuletzt seine Ursache in dem hohem Kernenergieanteil und später in der besonders preiswerten Erdgasversorgung durch Pipelinegas aus Russland. Insofern war der grüne Ansatz die Kernenergie zu zerstören immer auch eine antiindustrielle Politik.

Die SPD will in den Koalitionsverhandlungen von eine Re-Start der Kernenergie bisher nichts wissen.

Im Wahlkampf hatte die CDU/CSU noch wählerwirksam versprochen: „Wir halten an der Option Kernenergie fest. Dabei setzen wir auf die Forschung zu Kernenergie der vierten und fünften Generation, Small Modular Reactors und Fusionskraft-werken. Die Wiederaufnahme des Betriebs der zuletzt abgeschalteten Kernkraftwerke prüfen wir.“

Einen ähnlichen Textbaustein finden wir in den Koalitionspapieren zu Energie und Klima, allerdings in eckigen Klammern. Was bedeutet, dass die SPD einen solchen Politikwechsel nicht mitträgt. Schon der Text lässt vermuten, dass die CDU die Koalition nicht an diesem Konflikt scheitern lässt. Denn die CDU setzt im Koalitionspapier auf eine freiwillige Vereinbarung mit den Betreiberunternehmen, die die Kosten eines Stopps des Abbaus zu tragen hätten. Denn täglich sind zigtausende von Technikern und Arbeitern gegenwärtig damit beschäftigt, die Kernkraftwerke zu zerstören.

Und wenn dann der Akt der Zerstörung sichtbar wird durch Sprengung der Kühltürme, ist man sich des Jubels der örtlichen und überregionalen Medien gewiss. Für einen Kernenergiepolitikwechsel, den die Mehrheit der Deutschen will, braucht es nicht nur einen Ideologiewechsel in der politischen Führung, sondern vor allen Dingen ein Umdenken in den Redaktionsstuben deutscher Medien, in denen nach einer Untersuchung des Kommunikationswissenschaftlers Hans Mathias Kepplinger, 70 Prozent der Journalisten immer noch der Auffassung sind, Fukushima habe „endgültig bewiesen“, dass „die Risiken der Kernenergie nicht tragbar sind“.

Die Radiant Energy Group (USA) belegt in einer kürzlich veröffentlichten Studie, dass neun der 14 deutschen Kernkraftwerke mit vertretbarem Aufwand zurückgeholt werden können. Die Autoren legen dar, dass die Kernkraftwerke Brokdorf, Emsland und Grohnde bereits innerhalb von 12 bzw. 36 bis 48 Monaten nach einem politischen Beschluss wieder Strom erzeugen könnten. Anlagen in Gundremmingen B und C, Isar 2, Krümmel, Neckarwestheim 2 und Philippsburg 2 könnten innerhalb von 6 bis 8 Jahren wieder ertüchtigt werden.

Das Kernkraftwerk Brokdorf könnte sehr schnell wieder ans Netz gehen.

Einer der wesentlichen Gründe hierfür ist die unterschiedliche Qualität der Aufsichtsbehörden. Eine Abrissgenehmigung ist ein hochkomplizierter Verwaltungsakt mit umfangreichen Genehmigungsunterlagen. Die bayrische Verwaltung, bekannt für ihre Verwaltungseffizienz, hat das in wenigen Monaten vollzogen – obwohl in der Koalitionsvereinbarung zwischen Freien Wählern und CSU zu lesen war, dass man alles tun wolle, um die Kernkraftwerke in Bayern zu erhalten. Der zuständige Abrissminister ist übrigens Wirtschaftsminister Aiwanger, der die Dinge laufen ließ.

Die schleswig-holsteinische und niedersächsische Verwaltung die bekanntermaßen nicht zu den Top-Verwaltungen in Deutschland gehören, haben viel Zeit für die Erstellung der Genehmigung gebraucht, so dass der Zerstörungsprozess in Norddeutschland noch nicht so weit vorangeschritten ist wie in Bayern. In Baden-Württemberg haben die für den Abriss zuständigen grünen Umweltminister die Verwaltung zur schnellen Zerstörung der Kernkraftwerke angetrieben.

Die Kosten für die Reaktivierung werden durch die Autoren vor dem Hintergrund vergleichbarer Prozesse in anderen Ländern geschätzt. Insbesondere in den USA ist geradezu ein Boom der Wiederherstellung zu verzeichnen, weil der Hunger nach preiswertem, zuverlässigem und frequenzstabilem Strom für den Ausbau der Datenzentren für die Künstliche Intelligenz von großer Bedeutung ist. Die Kosten für die Wiederinbetriebnahme von Brokdorf und Emsland werden auf jeweils bis zu einer Milliarde Euro beziffert; bei den übrigen Kernkraftwerken könnten Kosten von je drei Milliarden Euro anfallen.

Ein Neubau käme auf 7 bis 10 Milliarden Euro. Die laufenden Betriebskosten nach den einmaligen Investitionen für den Neustart werden etwa bei drei Cent pro Kilowattstunde Strom liegen. Selbst wenn die Beträge sich insgesamt auf 20 Milliarden Euro aufsummieren würden, entspräche diese Summe lediglich der Subvention von Wind- und Solarenergie eines einzigen Jahres.

Auch die Hersteller von Kernkraftwerken haben sich zu Wort gemeldet. Framatome, Nachfolger der Siemens-Kerntechnik und mit den deutschen Anlagen bestens vertraut, sieht keine Hürden bei der Wiederinbetriebnahme. Auch Westinghouse Electric Germany bringt sich in Stellung. „Der Neustart von Kernkraftwerken ist bereits vor 2030 möglich – ohne Abstriche bei der nuklearen Sicherheit“, betont Geschäftsführer Martin Pache. Das Unternehmen verweist auf globale Erfahrung und kündigt an, alle nötigen Komponenten und Dienstleistungen bereitstellen zu können. Jörg Harren von Urenco Deutschland sieht ebenfalls keine Hindernisse bei der Brennstoffversorgung.

Erinnern wir uns noch, wie die grüne Umweltministerin Lemke und Robert Habeck große Schwierigkeiten sahen, neue Brennelemente zu besorgen?

Habeck vor dem Untersuchungsausschuss zum Atomaus

Der Untersuchungsausschuss zum endgültigen Ausstieg aus der Kernenergie hatte das bereits als unwahre Behauptung eingestuft. Wären die Brennelemente sechs Monate vor der Stilllegung bestellt worden, wäre ein nahtloser Weiterbetrieb möglich gewesen.

Natürlich zeigen die deutschen Energieversorger RWE, E.on, EnBW und Vattenfall mittlerweile kein Interesse an einer Rückkehr zur Kernkraft. Bei RWE und ENBW haben sicherlich die grünen Anteilseigner aus den Kommunen und dem Land ihren Einfluss. Aber alle Energiekonzerne trauen der politischen Stabilität einer von Friedrich Merz geführten Bundesregierung nicht mehr. Wer so schnell seine Grundprinzipien verlässt und beliebige Positionen einnimmt, ist kein Garant für einen auf Jahrzehnte ausgelegten Politikwechsel in der Kernenergie. Erst wenn es eine Brandmauer zur grünen Politik gäbe, könnte ein dauerhaftes und belastbares Vertrauen in die Berechenbarkeit der Politik für eine Rückkehr zur Kernenergie entstehen.

Investoren haben nicht vergessen, wer den Ausstieg in 2011 forciert hatte. Es war die CDU- und FDP- geführte Bundesregierung Merkel. Mittlerweile erscheint die Entscheidung der Bundeskanzlerin Merkel, die vier Tage nach dem Störfall von Fukushima erklärte, dass die ältesten acht Kernkraftwerke abgestellt werden sollten, als hochgradig falsche Kurzschlussreaktion. Da die Bundesregierung ein vom Parlament verabschiedetes Gesetz wie das Atomgesetz nicht einfach außer Kraft setzen kann, sprach der ehemalige Bundesverfassungsrichter Hans-Jürgen Papier von verfassungswidrigem Vorgehen.

Wie immer in krisenhaften Situationen, wie etwa bei der Öffnung der Grenzen 2015 oder in der Coronakrise, ließ sich die Bundeskanzlerin treiben von der öffentlichen Meinung. Die war aber durch Angst- und Panikmache, insbesondere der öffentlich-rechtlichen Medien, aufgeputscht und klar auf der Seite des Ausstiegs. Wir erinnern uns noch gut an die täglichen abendlichen Brennpunkte in ARD und ZDF mit dem immer wiederkehrenden Ranga Yogeshwar, in deren Folge in Deutschland, 9000 Kilometer von Japan entfernt, die Geigerzähler ausverkauft waren.

Der damalige CDU-Generalsekretär Gröhe verstieg sich sogar zu der Aussage: „Die Kernkraft aber ist vor allem das Erbe Helmut Schmidts, ein Kind der sozialliberalen Fortschrittseuphorie.“

Es ist mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass ein anderer Bundeskanzler zunächst Ursachenforschung betrieben hätte und nach dem Abklingen der ersten verständlichen Erregung und Angst entschieden hätte, was im Interesse Deutschlands und nicht im Interesse des eigenen politischen Überlebens notwendig war. Eine nähere Untersuchung hätte ergeben, dass der Unfall in Deutschland niemals hätte passieren können, wie auch die Reaktorsicherheitskommission feststellte.

Ex-Bundeskanzler Angela Merkel veranlasste das Atom-Aus.

Die Folgeschäden der Fehlentscheidung der Kanzlerin und des deutschen Bundestages für den Wohlstand Deutschlands sind immens. Denn in der Regierungserklärung von 2009 hatte die CDU-FDP Koalition das Ziel der Vorgängerregierung einer 40-prozentigen CO2-Minderung bis 2020 übernommen.

Ein Großteil der durch den Ausstieg wegfallenden, CO2-freien Stromproduktion musste nun durch Kohle- und Braunkohlekraftwerke ersetzt werden. Um die CO2-Ziele trotz Kernenergieausstiegs dennoch einzuhalten, mussten andere Bereiche herangezogen werden, wie der Verkehr, die Wärmeversorgung und die Landwirtschaft, die mit weiteren CO2- Einsparvorgaben belastet wurden. Am Ende wurde sogar der Verbrennungsmotor geopfert, eine Schlüsseltechnologie Deutschlands.

Je mehr die Unzulänglichkeiten einer Energiewende auf 100 Prozent Wind- und Solarbasis in den nächsten Jahren zutage treten werden, umso mehr sollte die Offenheit kluger politischer Köpfe auch in Deutschland wachsen, sich mit einem neuen, sicheren Kapitel der Kernenergie zu beschäftigen.

Wir sollten uns alle an Helmut Schmidts weitsichtige Aussage aus dem Jahre 2008 erinnern: „Ich finde es erstaunlich, dass unter allen großen Industriestaaten der Welt – von den USA bis China, Japan und Russland – die Deutschen die Einzigen sind, die glauben, sie könnten ohne Kernkraft auskommen. Wir haben praktisch unseren Kohlebergbau aufgegeben, wir haben so gut wie kein Öl in unserem Boden, auch nicht vor unseren Küsten. Deshalb liegt es nahe, dass Deutschland einen Teil seiner Energie aus Kernkraft bezieht. Natürlich hat Kernkraft ihre Risiken. Es gibt aber keine Energie und nichts auf der Welt ohne Risiken, nicht einmal die Liebe“, sagte der Ex-Kanzler.

🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025

🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025