Stellen Sie sich vor: Sie schlendern durch einen touristischen Teil einer deutschen Großstadt. Zwischen Kneipen, Currywurst und hippen Cafés stoßen Sie auf einen Souvenir-Stand. Ein flüchtiger Blick genügt: SS-Runen, Wehrmacht-Gasmasken, Volkssturm-Armbinden – und der Verkäufer? Natürlich stilecht im T-Shirt mit dem Porträt von Theodor Eicke, dem Kommandeur der SS-Division „Totenkopf“. Klingt nach einem surrealen Albtraum? Keine Sorge, das ist nicht unser Alltag – jedenfalls nicht ganz. Stattdessen verkaufen wir hierzulande fröhlich Kitsch aus dem Realsozialismus. Ohne allzu klare politische Agenda, versteht sich, aber auch ohne den Aufschrei, der losbricht, sobald jemand ein Relikt aus dem Dritten Reich feilbietet.

Während der Nationalsozialismus in Deutschland – völlig zu Recht – geächtet wird, genießt der marxistische Sozialismus ein beinahe nostalgisches Flair.

Dabei hat letzterer ebenfalls Millionen Opfer auf dem Gewissen und ganze Nationen ins Verderben gestürzt. Massenmorde an ethnischen Minderheiten? Ach ja, die gab es auch hier reichlich: in der UdSSR (Ukrainer, Krimtataren, Wolgadeutsche, Koreaner, Inguschen, Tschetschenen und viele mehr), in China (Tibetaner und Uiguren) und nicht zu vergessen in Kambodscha (Cham).

Auch die DDR hat ihre barbarischen Talente nicht verheimlicht. Neben der systematischen Unterdrückung der eigenen Bürger, den Mauermorden und der Unterstützung von Terrororganisationen wie RAF und PLO, half dieser „Arbeiter- und Bauernstaat“ mit Beratung und Logistik bei arabischen Vernichtungsfeldzügen gegen Israel mit. Damit riskierte er, quasi nebenbei, einen zweiten Holocaust – diesmal mit Vollendungsgarantie.

Ein Wunder des Kapitalismus: Mit Symbolen der genozidalen sozialistischen Ideologie schlagen Verkäufer in der freien Marktwirtschaft problemlos Profit.

Die Aufarbeitung der NS-Zeit gleicht hierzulande einer heiligen Zeremonie. Erinnerungsstätten, Stolpersteine, KZ-Besuche im Schulunterricht – das volle Programm. Die Justiz gibt sich inzwischen sogar besonders eifrig, wie die Verurteilungen ehemaliger KZ-Wachleute zeigen. Und wenn das alles noch nicht reicht, fordern manche, wie Welt-Kolumnist Frederik Schindler, einfach mehr: „Die NS-Täter sind viel zu lange davongekommen.“

Ein Kommentar von Frederik Schindler.

So manches wirkt dabei rein symbolisch: Ein älteres Paar aus Wandlitz wurde kürzlich enteignet, weil ihr Grundstück einst jüdischen Besitzern gehörte, die es während der NS-Zeit verloren hatten. Da es keine lebenden Nachfahren mehr gibt, entschied der Staat, dass das Anwesen an die Jewish Claims Conference zurückgehen sollte. Dass so ein Urteil eher Ressentiments gegen Juden anheizt, scheint den Verantwortlichen herzlich egal zu sein – schließlich geht es nicht um lebende Juden, sondern um die moralische Selbstinszenierung des deutschen Staates.

Wie sagte es der AfD-Politiker und „Lebemann“ Artur Abramovych treffend in der Jungen Freiheit: „Die kleine deutschsprachige zionistische Gemeinschaft betont seit Jahrzehnten, dass die sogenannte Erinnerungskultur im Grunde eine Einrichtung von Deutschen für Deutsche ist, den lebenden Juden nichts nützt, weil hierzulande Juden desto mehr Konjunktur haben, ‚je toter sie sind‘ (Henryk Broder), und die in Rede stehenden Veranstaltungen längst zu ‚Deutschlands beliebtester Seifen-Oper‘ (Chaim Noll) degeneriert sind.“

Vorsitzende der Juden in der AfD, Artur Abramovych – im Hintergrund: Ein Porträt des ersten rechten Premierminister Israels, Menachem Begin.

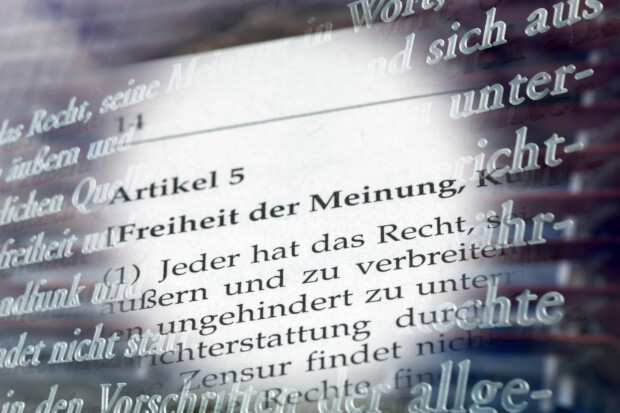

Die deutsche Obsession mit ihrer eigenen Vergangenheit nimmt derweil groteske Formen an. Sogar Parolen, die auch von den Nazis genutzt wurden, sind unter Strafe gestellt. Ein Teenager in Bayern musste kürzlich eine Hausdurchsuchung über sich ergehen lassen, weil er auf TikTok mehrfach den Hashtag „AllesfürDeutschland“ benutzt hatte – ein Satz, der der SA zugeschrieben wird und daher unter §86a des Strafgesetzbuchs fällt. Hätte er stattdessen ein Herz für Kommunismus gezeigt, wäre es einfacher gewesen: DDR-Sprüche wie „Sport frei!“ waren selbst zu meiner Schulzeit beim Sportunterricht noch Standard. Und T-Shirts mit verfassungsfeindlicher Hammer-und-Sichel-Romantik? Kein Problem, Amazon liefert die über Nacht.

NS-Symbole sind in Amazon Deutschland verboten.

Der Unterschied im Umgang mit den beiden großen sozialistischen Systemen ist unübersehbar: Linke Ideologen plaudern ungestört im Öffentlich-Rechtlichen, während rechte Festivals kategorisch verboten werden. NS-Rock? Natürlich indiziert. Kommunistische Arbeiterlieder? Stolz im Handel erhältlich. Hammer-und-Sichel-Denkmäler locken Touristen, während NS-Relikte – absolut berechtigt – aus dem Stadtbild verschwinden.

Achtung zynisch: Konsequent wäre es also, den Nationalsozialismus mit der gleichen verspielten Nostalgie zu betrachten wie den Marxismus – mit Totenkopf-Kitsch neben Che-Guevara-Postern, „Mein Kampf“ als Coffeetable-Book neben den Werken von Marx und Lenin. Schließlich geht es ja nur um historische Artefakte, nicht wahr? Oder, wenn das zu kontrovers ist, könnten wir auch umgekehrt die ostalgische Kuschelecke schließen und beide Systeme endlich unter der Rubrik „Barbarei, die keiner Romantisierung bedarf“ ablegen. Aber Achtung: Das könnte bedeuten, dass so manchem „progressiven“ Geist die ideologischen Souvenirs für das moralische Regal verloren gehen. Und was bleibt einem dann? Na klar, echte Verantwortung übernehmen – aber wer will das schon?

Mehr NIUS: Der Kampf um die Narrative: Nur weil etwas links ist, muss es nicht gut sein

PUTINS KRIEG: Schlagabtausch mit Medwedew! Trump kündigt Stationierung von Atom-U-Booten an | STREAM

PUTINS KRIEG: Schlagabtausch mit Medwedew! Trump kündigt Stationierung von Atom-U-Booten an | STREAM