Es gibt eine Freiheit, an die haben viele Menschen ihren Glauben verloren – die Meinungsfreiheit. Das ist deshalb so gefährlich, weil Meinungsfreiheit eng verknüpft ist mit dem Vertrauen in die Demokratie. Dieser Vertrauensverlust begegnet mir nicht nur online, sondern manchmal auch offline.

Ein besonders eindrückliches Erlebnis hatte ich auf einem Dreh für die Redaktion Landespolitik des BR. Ich war damals in eine kleine Gemeinde nahe des Starnberger Sees gefahren. Mehr Windkraft in Bayern, darum sollte es in meinem Fernsehbeitrag gehen. Dafür brauchte ich auch Stimmen aus dem Dorf.

Mit meiner Kamerafrau stehe ich also vor einer Garage, das BR-Mikro in der Hand. Ein Mann, vielleicht Ende 30, steht mir gegenüber. Ich habe ihn gerade gefragt, wie er Windräder finde. Er mustert mich. „Sie sind bestimmt ’ne Grüne“, sagt er dann plötzlich. Ich, verdutzt, zögere kurz. „Nein!“, reagiere ich abwehrend. Was wohl eher ertappt als glaubhaft wirkt. Seinen misstrauischen Blick verliert er jedenfalls nicht. Er empfindet die Berichterstattung in den Medien, gerade bei uns Öffentlich-Rechtlichen, als oft verzerrt. Wir würden Dinge auslassen, sagt er. Nur das erzählen, was in unsere Linie passt.

Ich will ja gerade nicht verzerren und brauche deshalb dringend noch ein paar Windkraft-kritische Meinungen, versuche ich ihn zu überzeugen. Denn das ist der Grund, warum ich mit ihm rede. Ich mache eine Umfrage im Ort. Pro-Windkraft-Meinungen habe ich für meinen Beitrag schon einige eingesammelt, da hatten die Leute überhaupt keine Scheu, mit Namen und Gesicht vor die Kamera zu gehen. Die Contra-Meinungen gestalten sich allerdings schwierig.

Der Mann ist der erste, der ehrlich seine skeptische Meinung äußert. „Pure Ideologie“ seien Windräder für ihn. Im Süden gebe es einfach nicht so viel Wind wie am Meer. Das Problem aber: Mit eingeschalteter Kamera will er das nicht sagen. Er sei Immobilienmakler. Es könnte geschäftsschädigend für ihn sein, wenn Leute ihn im Fernsehen sehen und nicht gut finden, was er da sagt. Dann sei man ja gleich suspekt oder irgendwie rechts, erklärt er. Das erste Erlebnis von mehreren an diesem Tag.

Ich quatsche jeden an, der meinen Weg kreuzt. Nicht alle wollen etwas sagen, aber wenn, dann ist es pro Windkraft. Natürlich sind Fernsehumfragen nie repräsentativ. Wenn alle, die ich frage, dafür sind, dann ist es nun mal so. Zwanghaft eine angebliche Ausgewogenheit herzustellen, ist auch Quatsch. Aber wenn es andere Meinungen nun mal genauso gibt, die Menschen öffentlich aber lieber nicht sagen, finde ich das schwierig. (…)

Nächste Station: die Bäckerei. Auch die Frau hinterm Bäckertresen ist pro Windräder. Mist. Ich frage einen Kunden, der gerade davoneilen will. Windräder? Die sehe er schon kritisch. Treffer. Aber das vor der Kamera sagen? Der Blick schweift aufs BR-Logo. Nein. Er habe Angst, von uns falsch dargestellt zu werden, sagt er. Vor der Bäckerei wartet ein Bekannter von ihm, der scheint ähnlich zu denken. Also ein letztes Mal Überzeugungsarbeit: Ich sei bei Meinungen generell sehr tolerant, sage ich – und sei übrigens keine Grüne.

Warum er sich doch dazu entschlossen hat, uns etwas zu sagen, frage ich ihn dann. Wir seien ja vom BR und auch über uns sagen ja manche, wir hätten, nun ja, einen gewissen Einschlag. Er schleudert mir entgegen:

„Selbst der Bayerische Rundfunk, der ja früher ganz schlimm CSU-hörig gewesen sein soll, ist ja fast wie der WDR schon zu über 80 Prozent linksgrün durchseucht. Von Energiewende, Klimaaussagen, bis hin zu der ganzen Gender-, und Woke-Ideologie, es ist ein totales Drama. Und da wundern sich die Leute, warum die AfD stark ist. Mich wundert, warum die noch nicht viel stärker ist.“

Harte Worte, aber wirklich feindselig uns gegenüber wirkt er nicht. Es fühlt sich eher so an, als wolle er sich nur den Frust von der Seele reden. Sogar eine Visitenkarte gibt er mir und ein Prospekt. Er vermietet ansehnliche Ferienwohnungen und Gästezimmer in der Nähe des Starnberger Sees. (…)

Meine Fernsehumfrage deckt sich erstaunlich gut mit einer Umfrage aus dem Dezember 2023. Erstellt vom Institut für Demoskopie Allensbach und vom Medienforschungsinstitut Media Tenor. Dort kam heraus: Die gefühlte Meinungsfreiheit in der Bevölkerung hat den tiefsten Stand seit den Fünfzigerjahren erreicht. Nur noch 40 Prozent finden, dass man in Deutschland frei reden könne. 44 Prozent sind überzeugt, dass es besser ist, vorsichtig zu sein.

Vor allem AfD- und FDP-Wähler gaben an, man müsse mit Meinungsäußerungen vorsichtig sein. Etwas über 60 Prozent glaubten das bei der AfD, etwas darunter bei der FDP.

Sehr überzeugt von der Meinungsfreiheit waren laut Studie dagegen grün wählende Akademiker. Nur 19 Prozent der Grünen-Wähler gaben an, man müsse mit Meinungsäußerungen vorsichtig sein.

Noch etwas, was die Studie zeigt, ist interessant, aber wenig überraschend: Auch wer aus Ostdeutschland kommt, fühlt sich in seiner Meinungsfreiheit eingeschränkter. Was ein Hinweis darauf sein könnte, dass Ostdeutsche durch die Sozialisierungserfahrung in der DDR besonders sensibel für Bedrohungen der freien Meinungsäußerungen sein könnten.

Die meisten Menschen verbinden mit „Meinungsfreiheit“ nicht nur die Vorstellung eines Abwehrrechts gegenüber dem Staat. Sie fürchten also nicht unbedingt den Staat und haben Angst, dass die Polizei bei ihnen vorbeischneit. Sondern sie verstehen darunter, auch keine sozialen Sanktionen fürchten zu müssen. Anprangerung, Ausgrenzung, durch das eigene Umfeld, die Medien, das Meinungsklima, eventuell den Arbeitgeber. Also einfach sagen zu können, was man möchte, ohne über Tabus und ungeschriebene Gesetze nachdenken zu müssen.

Der Meinungsforscher Petersen sagt: „Die Leute spüren einen ungeheuren sozialen Druck und haben das Gefühl, wenn ich nicht ganz vorsichtig bin mit der Art, wie ich rede, dann kommen andere und fallen über mich her. Das ist ein Missstand. (…) Und das ist in einer freien Gesellschaft kein guter Zustand, auch wenn es natürlich ein gewisses Maß an sozialer Kontrolle geben muss. Aber wenn die Hälfte der Bevölkerung sich eingeengt fühlt, dann ist irgendetwas mit dem Klima nicht in Ordnung.“

Dass das Meinungsklima nicht ganz in Ordnung ist, merke ich nicht nur an meinen eigenen Erfahrungen – an der ständigen Unterstellung, bestimmte Ansichten seien automatisch extrem. Sondern auch an mancher Nachricht, die mich erreicht.

Manche linken Zeitgenossen scheinen wahrlich höchst illiberal geworden zu sein. Nachdem die Union Anfang des Jahres einen Antrag mit Stimmen der AfD im Bundestag durchbrachte, schrieb mir auf Instagram ein Lehrer:

„Einige meiner Lehrerkolleginnen posten Dinge wie ‚wer CDU wählt, löscht sofort meine Nummer und spricht mich nie wieder an‘. Oder ‚wer CDU wählt, wählt AfD‘. Es ist mittlerweile nur noch zum Kopfschütteln.“

Ähnlich absurd eine andere Zuschrift:

„Ich wurde quasi als Nazi bezeichnet, weil ich die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) lese, neben FAZ, Handelsblatt, Focus und BILD für Sport. NZZ = NaZiZeitung.“ (…)

Beim Thema sozialer Druck lohnt es sich, auf ein bekanntes Konzept zu schauen. Es ist die Theorie der Schweigespirale und kommt aus den Siebzigerjahren. Sie stammt von der „Grande Dame der Demoskopie“: der Meinungsforscherin Elisabeth Noelle-Neumann. Sie gründete 1947 das „Institut für Demoskopie“ in Allensbach. (…)

Die Theorie besagt, dass die meisten Menschen ein feines Gespür dafür haben, welche Meinung gerade in der Gesellschaft mehrheitsfähig ist. Noelle-Neumann nennt das den „quasistatistischen Sinn“. Wer wahrnimmt, dass er mit seiner Meinung in der Minderheit ist, wird sich möglicherweise unwohl fühlen. Dazu neigen, sich mit öffentlichen Meinungsäußerungen zurückzuhalten, um nicht negativ aufzufallen. (…)

Gleichzeitig erleben die Menschen, die die gefühlte Mehrheit vertreten, immer weniger Widerstand und fühlen sich ermutigt, ihre Meinung lauter und selbstbewusster zu äußern. So entsteht ein Teufelskreis: Die einen schweigen aus Angst vor Ablehnung, die anderen sprechen immer lauter. Im Extremfall könnte die Meinung des einen Lagers nahezu vollständig aus dem öffentlichen Raum verschwinden, während die Meinung der anderen Seite das gesellschaftliche Klima dominiert.

Menschen, die sich nicht der Schweigespirale unterwerfen, gab es jedoch auch früher schon. Man musste nur deutlich mehr Mut aufbringen, konnte man sich des Rückhalts von anderen doch längst nicht so sicher sein. Noelle-Neumann nannte diese Menschen „Ketzer“.

„Gruppen, die einen Wandel herbeiführen wollen, müssen darauf hinarbeiten, dass ihre Position öffentlich ohne Gefahr der Isolation gezeigt werden kann, und dass die vorher gültige Position nicht mehr ohne Isolationsgefahr öffentlich vertreten werden kann“, schreibt Noelle-Neumann.

Wer diese Dynamik verstanden hat, sind die eben genannten „Ketzer“. Oder von Noelle-Neumann auch netter formuliert: „der harte Kern“.

Zwar schweigen die meisten Menschen, wenn sie merken, dass sie mit ihrer Meinung in der Minderheit sind. Aber nicht alle. Es gibt eine kleine Gruppe von Menschen, die sich nicht von der Angst vor Isolation beeinflussen lassen.

Eine Gruppe von Menschen also, die selbst unter starkem Druck, ausgegrenzt zu werden, zu ihrer Meinung steht. Diese Menschen verteidigen ihre Haltung unbeirrt und selbstbewusst, auch wenn sie dafür heftig kritisiert werden. Ganz so, als ob ihre Meinung die der Mehrheit wäre. Diese Stärke beeindruckt andere, die den „Ketzer“ in seiner Haltung unterstützen. Wenn jemand laut genug und mit Überzeugung spricht, kann er also Rückhalt finden. Heißt: Wer keine Angst vor Isolation hat, hat die Macht, das öffentliche Meinungsbild zu verändern. (…)

Denn Konflikt macht die Gesellschaft lernfähig. Oder, wie es der Soziologe und Politiker Ralf Dahrendorf ausdrückte: „Wo immer es menschliches Leben in Gesellschaft gibt, gibt es auch Konflikt.“ Für ihn waren Konflikte und abweichende Meinungen ein Motor gesellschaftlicher Entwicklung. Ich finde, genau deshalb braucht es dringend solche „Ketzer“. Es braucht Menschen, die nicht ständig harmoniebedürftig das sagen und tun, was gerade en vogue ist. Denn das hält die Gesellschaft lebendig.

Spaltung beginnt erst dort, wo der Dialog abbricht, wo Menschen sich geistig voneinander abschotten und gar nicht mehr miteinander reden. Wenn jeder nur noch in seiner eigenen Blase lebt – die einen vor allem in der etablierten Medienwelt, die anderen in alternativen –, dann wird es in meinen Augen gefährlich. Journalisten sind daran nicht ganz unschuldig.

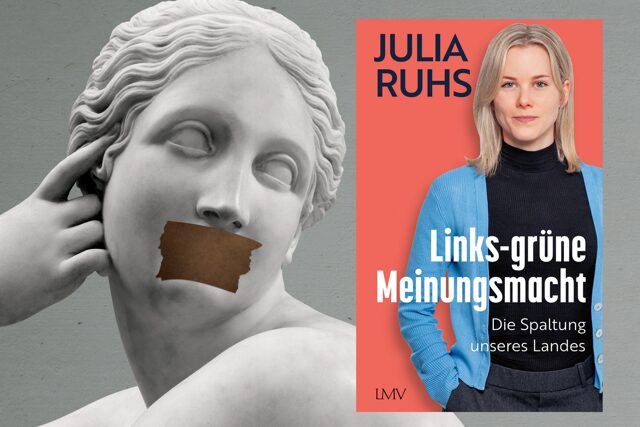

Gekürzter und um die im Buch enthaltenen Fußnoten bereinigter Auszug aus: Julia Ruhs, Links-grüne Meinungsmacht. Die Spaltung unseres Landes. LMV, Klappenbroschur, 208 Seiten, 20,00 €.

ÖRR UNTER DRUCK: Affäre um Julia Ruhs erschüttert Deutschlands öffentlichen Rundfunk | LIVESTREAM

ÖRR UNTER DRUCK: Affäre um Julia Ruhs erschüttert Deutschlands öffentlichen Rundfunk | LIVESTREAM