Bereits bei seinem Amtsantritt im Januar dieses Jahres unterstrich Donald Trump, was er vom Ausbau der Windkraft in seinem Land hält. Mit der Unterzeichnung des „Unleashing American Energy“-Dekretes versuchte er gleich bei seiner Vereidigung, die grüne Transformation der Wirtschaft in den USA zu verhindern. Bei dem Besuch von Ursula von der Leyen hat der US-Präsident nun noch einmal nachgelegt: Nicht nur betonte er die Umweltschäden, die durch Windenergie entstünden, sondern zweifelte ebenso am wirtschaftlichen Nutzen der vermeintlich grünen Energie.

Die Analyse seiner vier spannendsten Aussagen zur europäischen Windpolitik zeigt: Die Kritik des US-Präsidenten ist gerechtfertigt.

Im Gespräch mit Ursula von der Leyen machte Trump seine Windkraft-Ablehnung deutlich.

1. „Wenn sie nach acht Jahren anfangen zu rosten und zu verfallen, kann man sie nicht einfach abschalten. Man kann sie nicht vergraben. Sie lassen nicht zu, dass man die Propeller vergräbt – du weißt schon, die Rotorblätter – weil sie aus einer bestimmten Faser bestehen, die sich nicht gut mit dem Boden verträgt.“

Bei der Lebensdauer der Anlagen liegt der US-Präsident etwas daneben. Die Lebensdauer von Windenergieanlagen beträgt üblicherweise mindestens 20 Jahre. Bei neueren, höheren Anlagen ergibt sich jedoch ein anderes Problem: Der Austausch von Rotorblättern vor dieser Ablaufzeit ist keine Seltenheit. Blitze machen der Oberfläche zu schaffen, durch Regen, Wind oder Hagel sind die Anlagen besonders in größerer Höhe sowieso von Abnutzung betroffen – immerhin drehen sich die Rotoren mit einer Geschwindigkeit von 300 km/h. Die Mikropartikel gelangen dabei in die Umwelt und können die Böden in der Umgebung der Anlagen belasten.

Problematisch wird es ebenso beim Recycling ausrangierter Rotorblätter. Sie bestehen aus widerstandsfähigem, glasfaserverstärktem Kunststoff. Das macht sie zwar vor allem für die Raumfahrt und die Windbranche interessant, sie lassen sich jedoch nur schwer wieder verwerten. Denn: Die verwendeten Materialien lassen sich nicht durch einfache Verfahren wieder trennen. Oft werden die Rotoren einfach in Zementwerken verbrannt und hinterlassen statt Recycling-Material nur Schrott und Emissionen.

Können zum Beispiel bei Blitzeinschlag Feuer fangen: eine abgebrannte Windmühle

2. „Es ist die schlechteste und teuerste Form von Energie.“

Ob Windenergie die schlechteste Form der Energieerzeugung ist, das kann jeder selbst entscheiden. Extrem teuer ist sie aber auf jeden Fall. Außerdem gilt: Je höher der Anteil der Erneuerbaren am deutschen Strommix, desto teurer ist der Strom. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist die Stromerzeugung aus Erneuerbaren stark vom Wetter abhängig. In windreichen Zeiten kann das zu einem Überangebot an Windstrom an den Märkten führen, was wiederum die Preise bis ins Negative fallen lassen kann. Durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz, kurz EEG, erhält der Betreiber trotz des Negativ-Preises weiterhin seine Förderung, die der Verbraucher zwar nicht mehr über die EEG-Umlage zahlt, dafür aber über staatliche Zuschüsse und damit Steuergeld.

Bei Windflauten muss Strom aus dem europäischen Ausland zugekauft werden, etwa Atomstrom der französischen Nachbarn. Alternativ wird Strom aus konventionellen Kraftwerken hinzugeschaltet, was jedoch nicht nur die CO2-Bilanz schmälert, sondern auch auf den Geldbeutel drückt. Gas- und Kohlekraftwerke müssen auf Abruf bereitgehalten werden, was im Gegensatz zur kontinuierlichen Energieerzeugung mit höheren Betriebskosten verbunden ist.

Bei Versorgungsengpässen wird auch französischer Atomstrom hinzugekauft.

Der Ausbau der Windenergie treibt ebenso die Systemkosten in die Höhe – wie zum Beispiel Investitionen in neue Stromleitungen. Auch die Netzstabilisierung verursacht Kosten: Bei starkem Wind muss Strom oft umgeleitet oder Windanlagen sogar abgeregelt werden. All diese Maßnahmen machen Windstrom insgesamt deutlich teurer, als es die vergleichsweise günstigen, reinen Erzeugungskosten vermuten lassen – zahlen muss am Ende der Verbraucher.

3. „Sie (die Windenergie) tötet die Vögel. Sie sind laut. In Massachusetts gibt es eine Gegend, da sind in den letzten 20 Jahren ein oder zwei Wale angespült worden – und jetzt, in kurzer Zeit, waren es 18 Wale. Warum? Weil es sie verrückt macht. Es macht sie wahnsinnig.“

Tatsächlich hat der Ausbau der Windenergie nicht selten Auswirkungen auf die Tierwelt – ob unter Wasser oder an Land. Die Gründe dafür hängen oft mit dem Orientierungssinn der Lebewesen zusammen. Durch die Anlagen gestört werden vor allem solche Meerestiere, die sich über Schall orientieren oder ihn zur Kommunikation nutzen – wie etwa der in Deutschland heimische Schweinswal.

Ein Schweinswal zeigt sich für einen kurzen Moment an der Wasseroberfläche.

Er wird nicht nur durch den Regelbetrieb beeinträchtigt, sondern bereits durch das Rammen der immer größer werdenden Fundamente in den Meeresboden. Zwar gibt es einzelne Vorsorge-Maßnahmen wie die Errichtung von Blasenringen, ihre Wirkung kann die Schäden in der Unterwasserwelt aber auch nur eindämmen. Der erzeugte Schalldruck kann die Tiere stressen, verwirren und ihnen die Kommunikation erschweren. Zusätzlich kann der Dauerschall Wale und andere Meerestiere auch im Regelbetrieb stören. Ist die Belastung dauerhaft, kann chronischer Stress zur Schwächung der Tiere führen, ebenso wie zur Vertreibung aus Fortpflanzungsräumen.

Die Windenergieanlagen sind eine zusätzliche Belastung, die allgemeine Geräuschbelastung ist durch mehr Schifffahrtsverkehr in den vergangenen Jahren bereits enorm gestiegen.

Und die Gefahr bleibt auch an Land bestehen: Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) schätzt die Anzahl der getöteten Vögel jährlich auf 100.000. Besonders betroffen seien größere Arten, darunter vor allem Greifvögel wie Bussarde oder der Rotmilan. Zwar ist die Anzahl der insgesamt getöteten Vögel durch Hauskatzen oder Glasscheiben noch viel höher, da einige dieser Arten aber bereits heute nur noch in geringer Zahl vorkommen, können die tödlichen Windmühlen sich durchaus auf die Bestände auswirken.

Vögel leben gefährlich in der Nähe der Anlagen.

4. „Viele Länder sind inzwischen klug geworden. Sie lassen das nicht mehr zu. Sie tun es nicht.“

Innerhalb Europas scheint langsam ein Umdenken im Bereich der vermeintlich klimafreundlichen Energieerzeugung stattzufinden. Als Vorzeige-Nation galt hierbei lange Ungarn: Dort sind die Regelungen für den Bau neuer Anlagen überaus streng. Im Abstand von zwölf Kilometern zu Siedlungsgebieten dürfen seit einer Gesetzesverschärfung 2016 keine Windräder gebaut werden. Diese Regelung verhindert seither erfolgreich einen rasanten Ausbau der Anlagen. 2023 lag der Anteil von Onshore-Windanlagen an der ungarischen Stromerzeugung bei 1,9 Prozent. Der Wert hat sich zum Vorjahr sogar noch einmal verringert – 2023 lag er bei 2,0.

Hat Windenergie bisher immer klein gehalten: Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán

In Schweden wurde der Windenergie-Ausbau ebenfalls gestoppt. Im vergangenen Jahr hat die schwedische Regierung der Umsetzung von dreizehn geplanten Offshore-Windparks mit einer installierten Gesamtleistung von fast 32 Gigawatt abgesagt. Die Gründe dafür liegen im Militärischen: Das schwedische Militär befürchtete, dass Offshore-Windparks die Erkennung von russischen Raketen und U-Booten per Radar stören könnten.

Weiterer europäischer Widerstand zeigt sich vor allem lokal, zum Beispiel in der italienischen Region Sardinien, wo der Ausbau der Windenergie im vergangenen Jahr für eineinhalb Jahre ausgesetzt wurde. Ein flächendeckender Wandel ist aber weder weltweit noch in Europa zu erkennen.

Hier geht es zum NIUS Original: Windrad-Wahn im Sauerland – wie eine Region der grünen Energie-Ideologie geopfert wird

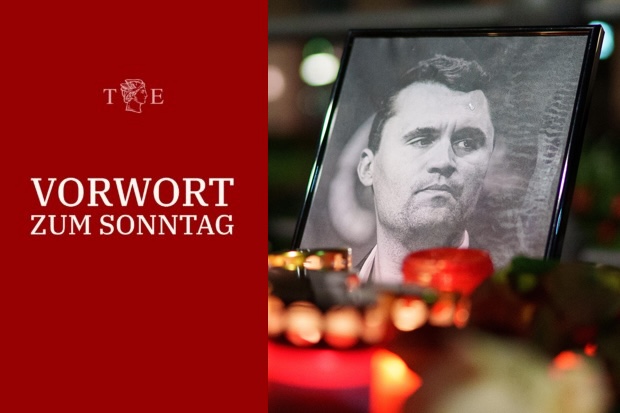

CHARLIE-KIRK-ATTENTAT: 22-Jähriger Verdächtiger gefasst! Trump fordert nun Todesstrafe | WELT LIVE

CHARLIE-KIRK-ATTENTAT: 22-Jähriger Verdächtiger gefasst! Trump fordert nun Todesstrafe | WELT LIVE