Exzentrisches oder Marginales an sich: Er ist banal und wird, wenn auch mit Abstrichen, von einem guten Teil der Intellektuellen und Politiker geteilt.

Versuchen wir, einen Idealtyp für diesen demokratischen Verfall herauszuziehen. Um dies zu tun, lohnt es sich, im Vorfeld einen Idealtyp der liberalen Demokratie zu definieren oder, etwas bescheidener, sie in groben Zügen zu beschreiben. Als Rahmen hat sie einen Nationalstaat, innerhalb dessen die Bürger sich dank einer gemeinsamen Sprache ungefähr verständigen können – meistens, aber nicht immer. Es finden dort allgemeine Wahlen statt. Parteienpluralismus, Meinungs- und Pressefreiheit sind sicher. Und schließlich als grundlegender Wesenszug: Es gilt die Mehrheitsregel, während zugleich Minderheiten geschützt sind.

Explizite Gesetze reichen nicht aus, jedenfalls nicht, um aus einem Land eine liberale Demokratie zu machen. Diese Gesetze müssen belebt, verkörpert und empfunden werden durch demokratische Sitten. Die durch allgemeine Wahlen gewählten Vertreter müssen sich selbst vollständig als Vertreter derjenigen begreifen, die sie gewählt haben. Und die Übereinstimmung zwischen Gesetzen und Sitten wurde im 20. Jahrhundert durch die allgemeine Alphabetisierung möglich gemacht.

Wenn ich die Fähigkeit zu lesen und zu schreiben als Fundament der Demokratie betrachte, so geschieht dies nicht einfach, weil die Alphabetisierung es erlaubt, Zeitungen zu entziffern und seinen Stimmzettel auszufüllen, sondern weil dadurch ein gewissermaßen metaphysisches Empfinden von Gleichberechtigung unter allen Bürgern genährt wird. Lesen und schreiben zu können, was früher das Exklusivrecht des Priesters war, steht inzwischen allen Menschen zu. Und dennoch scheint dieses Gefühl einer grundlegenden demokratischen Gleichberechtigung zu Beginn dieses dritten Jahrtausends erschöpft. Die Entwicklung der Hochschulbildung gab schlussendlich 30 oder 40 Prozent einer Generation das Gefühl, tatsächlich überlegen zu sein: die Massenelite – ein Oxymoron, das schon eine Ahnung dieser ungewöhnlichen Situation vermittelt.

Wenn das Volk und die Elite nicht mehr miteinander übereinkommen, um gemeinsam zu funktionieren, dann hat der Begriff der repräsentativen Demokratie keinen Sinn mehr: Wir landen bei einer Elite, die nicht mehr vertreten will, und bei einem Volk, das nicht mehr vertreten werden will. Journalisten und Politiker sind im Übrigen laut Meinungsumfragen in den meisten »westlichen Demokratien« die am wenigsten respektierten Berufe. Das Verschwörungsdenken, diese spezifische Pathologie eines Gesellschaftssystems mit Elitismus-/Populismus-Struktur, verbreitet sich durch soziales Misstrauen.

Das demokratische Ideal reichte zwar nicht bis zum Traum einer perfekten Gleichheit aller Bürger, doch es brachte die Vorstellung einer Annährung der sozialen Bedingungen mit sich. In der Phase der maximalen Demokratie nach dem Zweiten Weltkrieg hatte man sich sogar vorstellen können, wie Proletariat und Bürgertum in den USA und später auch anderswo zu einer breiten Mittelklasse verschmelzen würden. In den letzten Jahrzehnten haben wir jedoch stattdessen eine Ausweitung der Ungleichheiten erlebt, wenn auch je nach Land in unterschiedlichem Ausmaß.

Dieses Phänomen hat in Verbindung mit dem Freihandel die traditionellen Klassen zwar aufgebrochen, aber dabei die materiellen Voraussetzungen und den Zugang zu Beschäftigung für Arbeiter und Mittelschicht verschlechtert. Wieder ist das, was ich hier beschreibe, von frappierender Banalität: eine Feststellung, über die sich alle einig sind.

Als Mitglied einer Massenelite mit Hochschulausbildung respektiert der Volksvertreter die Bevölkerung mit Volks- oder Realschulabschluss nicht mehr, und welcher Parteizugehörigkeit er auch sei, er kann nicht anders, als die Werte der Höhergebildeten für die einzig legitimen zu halten. Er ist einer von ihnen, diese Werte sind er selbst, und der ganze Rest ist in seinen Augen bedeutungslos und leer; niemals wird er irgendeine Alternative repräsentieren können.

Ich werde die politischen Systeme, die in unseren Medien, unseren Universitäten und bei unseren Wahlkämpfen als westliche liberale Demokratien beschrieben werden – die über die Ukraine gegen die russische Autokratie antreten –, umqualifizieren. Im Adjektiv »liberal« in Verbindung mit »Demokratie« kommt der Schutz von Minderheiten zum Ausdruck, der die Kraft des Mehrheitsprinzips zügelt.

Der ideologische Sinn des Krieges verändert sich. Im vorherrschenden Denken deklariert als Kampf liberaler Demokratien des Westens gegen russische Autokratie, wird er nun zur Konfrontation zwischen den liberalen Oligarchien des Westens und der autoritären russischen Demokratie. Das Ziel einer solchen Neuklassifizierung des Westens und Russlands ist es nicht, Ersteren anzuprangern, sondern seine Ziele in diesem Krieg, seine Stärken und Schwächen besser zu begreifen.

Einige wichtige Punkte können hier schon hervorgehoben werden:

Würden wir erwarten, dass ein solches System harmonisch und natürlich funktionieren könnte, lägen wir ziemlich falsch. Die Menschen bleiben alphabetisiert, und die Grundlage des allgemeinen Wahlrechts wird zwar von der neuen Bildungsschicht überlagert, ist aber immer noch lebendig. Die oligarchische Dysfunktion der liberalen Demokratien muss also geordnet und kontrolliert werden.

Was bedeutet das? Ganz einfach, dass, obwohl die Wahlen weiterbestehen, das Volk von der wirtschaftlichen Verwaltung und der Verteilung des Wohlstands ferngehalten werden muss, mit einem Wort: getäuscht. Für die politischen Klassen bedeutet dies viel Arbeit, wenn nicht sogar die Arbeit, der sie sich vornehmlich widmen. So kommt es zur Hysterisierung rassistischer oder ethnischer Probleme und zum wirkungslosen Geschwätz über gleichwohl wichtige Themen: Umweltschutz, die Stellung der Frauen oder globale Erwärmung.

All dies steht in einem negativen Verhältnis zur Geopolitik, zur Diplomatie und zum Krieg. Völlig in Beschlag genommen durch ihre neue Beschäftigung – Wahlen zu gewinnen, die zwar nichts anderes mehr sind als Theaterstücke, die aber dennoch, wie das wahre Theater, spezifische Kompetenzen und Einsatz erfordern –, haben die Mitglieder der politischen Klassen im Westen nicht mehr die Zeit, sich im Umgang mit internationalen Beziehungen zu üben. So betreten sie die große Weltbühne ohne jegliche notwendigen Grundkenntnisse.

Schlimmer noch: Sie sind daran gewohnt, zu Hause über die weniger Gebildeten zu triumphieren, zwar mühsam, aber meistens mit Erfolg (denn das ist ihr Job), fühlen sich dadurch in ihrer intrinsischen Überlegenheit bestätigt und finden sich nun gegenüber echten Gegnern wieder, die sie kaum beeindrucken können und die ihrerseits die Zeit hatten, über die Welt nachzudenken und zugegebenermaßen keine solche Energie in die Vorbereitung der russischen Wahlen stecken mussten oder in die internen Kräfteverhältnisse der chinesischen Kommunistischen Partei.

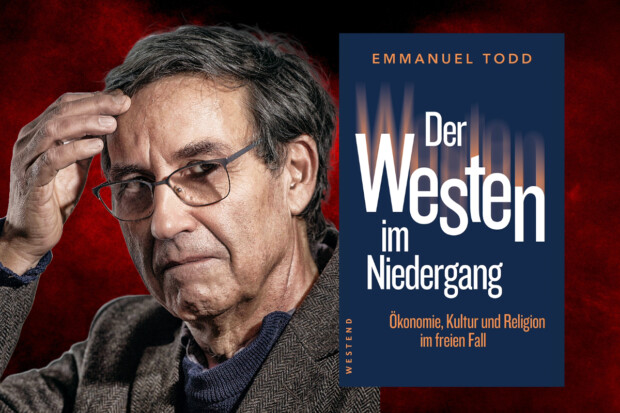

Leicht gekürzter Auszug aus: Emmanuel Todd, Der Westen im Niedergang. Ökonomie, Kultur und Religion im freien Fall. Westend Verlag, Hardcover mit Schutzumschlag, 352 Seiten, 28,00 €.