Zwei Wörter entscheiden darüber, ob das Grundgesetz schützt oder schwächt: „sexuelle Identität“. Die CDU-Landeschefs Kai Wegner, Daniel Günther und Hendrik Wüst wollen den Begriff in Artikel 3 verankern. Doch er ist so unpräzise, dass er mehr Unsicherheit stiftet, als er je Schutz bieten könnte.

Das Grundgesetz ist kein Ort für Modebegriffe und kein juristischer Sammelcontainer. Es ist die härteste Norm, die wir haben. Wer dort Unschärfe hineinschreibt, riskiert Missbrauchsdebatten, Schlagzeilen und Vertrauensverlust.

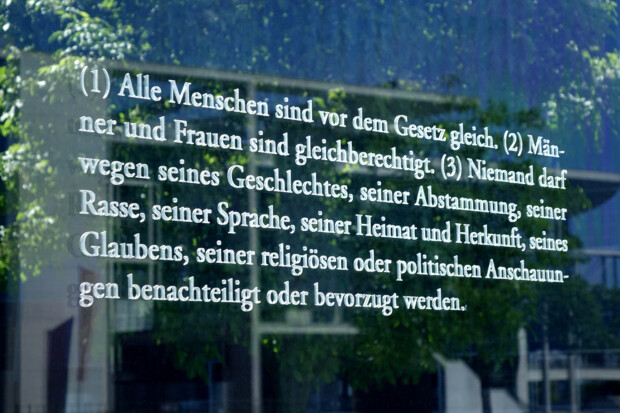

Artikel 3 schützt bisher vor Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Herkunft, Sprache, Glauben oder politischer Anschauung. Künftig soll auch die „sexuelle Identität“ dazugehören. Damit würde die Norm lauten:

„Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen oder seiner sexuellen Identität benachteiligt oder bevorzugt werden.“

Kritiker wie Birgit Kelle warnen: Wer „Identität“ sagt, öffnet eine Blackbox. Denn der Begriff ist kein klar definiertes Rechtskonstrukt, sondern ein Sammelbegriff, in den vieles hineinfallen kann, von Orientierung über Rollenbilder bis zu individuellen Empfindungen. Zwar taucht „sexuelle Identität“ in der Rechtsprechung bereits auf, wird dort aber sehr weit verstanden. Für eine Verfassungsnorm, die höchste Klarheit verlangt, ist diese Unschärfe problematisch.

Schon die theoretische Möglichkeit, dass sich politische Gegner oder Medien auf missverständliche Auslegungen berufen, würde genügen, um Schlagzeilen zu erzeugen. Solche Deutungen könnten das Vertrauen in die Verfassung beschädigen, lange bevor ein Richter sie einordnet oder zurückweist.

Dabei gibt es präzise, international erprobte Begriffe:

Beide Formulierungen sind rechtlich belastbar und schützen genau die Gruppen, die rechtlich Schutz vor Diskriminierung gebrauchen können, ohne Tür und Tor für Missverständnisse zu öffnen.

Andere Demokratien haben diese Frage längst geklärt. Kanada schützt ausdrücklich die sexual orientation in seiner Charter of Rights. Portugal nennt in Artikel 13 der Verfassung die orientação sexual. Südafrika verankerte die sexual orientation bereits 1996.

Während also viele Staaten gezielt auf präzise Begriffe setzen, will Deutschland den unklareren Sammelbegriff „sexuelle Identität“ aufnehmen und begibt sich damit in eine Sonderrolle, die unnötige Rechtsunsicherheit schafft.

Warum entscheidet sich Deutschland für den schwammigsten Begriff, der Vertrauen untergräbt und politischen Sprengstoff birgt? Ist es die Lust am modern klingenden Schlagwort, das Präzision zerstört? Oder die bewusste Verwässerung, die Grenzen verschwimmen lässt, die der Rechtsstaat eigentlich schützen müsste?

Bekommen die Verantwortlichen keinen Rat von Verfassungsjuristen, Staatsrechtlern, Fachleuten? Oder wollen sie es gar nicht hören, weil es bequemer ist, sich hinter einem Sammelbegriff zu verstecken, der bewusst Fragen offenlässt?

Eines ist klar: Diese Unterschiede sind keine Nebensache. Sie sind der Kern der Debatte. Wer sie ignoriert, tut das nicht aus Unwissenheit, es ist eine politische Entscheidung, die Fragen offen lässt und Stirnrunzeln provoziert.

Das Grundgesetz lebt von Klarheit. „Sexuelle Orientierung“ und „geschlechtliche Identität“ sind präzise, bewährt und schützen, was schutzwürdig ist. „Sexuelle Identität“ hingegen ist ein Sammelbegriff. Er verwischt Grenzen und lädt zu Deutungen ein, die dort nichts verloren haben.

Die Frage lautet nicht, ob Minderheiten geschützt werden sollen, das ist unbestritten. Die Frage lautet, warum deutsche Politiker den unklareren Begriff wählen, obwohl die klareren längst auf dem Tisch liegen.

DEUTSCHLAND: NRW wählt! Bundespolitik schaut nervös auf Kommunalwahl! AfD auf Erfolgskurs | LIVE

DEUTSCHLAND: NRW wählt! Bundespolitik schaut nervös auf Kommunalwahl! AfD auf Erfolgskurs | LIVE