Von Beginn an war klar: Diese Kleine Anfrage ist nicht nur eine Kleine Anfrage, sie ist ein Politikum mit Sprengkraft. Unter dem Titel „Politische Neutralität staatlich geförderter Organisationen“ richtete die Unionsfraktion am Freitag vor der Bundestagswahl 551 Fragen an die Bundesregierung, in denen sie die politische Neutralität sogenannter Nicht-Regierungs-Organisationen (NGOs) hinterfragte, die üppig mit Steuergeldern versorgt werden.

Nun liegen die Antworten vor – einen Tag nach Ablauf der Frist. Sie belegen den politischen Pakt, den die Union mit der SPD geschlossen hat, um Friedrich Merz zur Macht zu verhelfen. Und sie zeigen, wie sehr sich die Union damit ins eigene Fleisch schneidet.

Hintergrund der Kleinen Anfrage waren Recherchen von NIUS, die aufgezeigt hatten, dass viele der Veranstalter der Demonstrationen „gegen Rechts“ vom Staat gefördert werden – die Regierung finanzierte also die Proteste gegen die Opposition, wie man es eigentlich nur aus autoritären Staaten kennt. Die Kleine Anfrage warf erstmals ein Schlaglicht auf die Funktionsweisen des deutschen Deep State, eines Staates im Staate. In der Vorbemerkung der Anfrage schrieb die Unionsfraktion: „Manche Stimmen sehen in den Nichtregierungsorganisationen (NGOs) eine Schattenstruktur, die mit staatlichen Geldern indirekt Politik betreibt.“

Eben diesen Kernvorwurf versucht die Bundesregierung nun in der Vorbemerkung ihrer Antwort zu entkräften: „Die Bundesregierung sieht keine Anhaltspunkte für die in der Kleinen Anfrage enthaltene Behauptung, wonach die geförderten ‚NGOs eine Schattenstruktur‘ bildeten.“

SPD-Chef Lars Klingbeil empfindet sich ebenfalls als „Oma gegen Rechts“ und demonstrierte mit der Vereinigung.

Diese Worte, davon kann man ausgehen, sind Ergebnis eines Pakts zwischen den Spitzen von Union und Sozialdemokraten. Bereits vor einigen Tagen hatte die SPD gegenüber Welt mitgeteilt: „Lars Klingbeil und Friedrich Merz haben sich mit Beginn der Sondierungsgespräche auf einen Umgang mit den Fragen der Union verständigt.“ Die Union hatte sich zuletzt redlich Mühe gegeben, ihre Anfrage kleinzuhalten – nachdem der potenzielle Koalitionspartner sie erheblich unter Druck gesetzt hatte. Von einem „Foulspiel“ sprach SPD-Parteichef Lars Klingbeil, forderte gar die Rücknahme der Fragen.

Die Spitzen von SPD und Union sind sich in diesen Tagen ganz nah – wie etwa Saskia Esken (SPD) und Friedrich Merz.

Die Vorbemerkung zur Antwort liest sich wie ein politisches Bekenntnis. Mit harschen Worten wird die Union für ihre Fragen geradezu gerügt, als existiere das parlamentarische Fragerecht überhaupt nicht: „Im Übrigen weist die Bundesregierung darauf hin, dass es nicht Bestandteil der parlamentarischen Kontrollfunktion des Bundestages ist, frei verfügbare Informationen durch die Bundesregierung zusammentragen und anschaulich aufbereiten zu lassen.“ Diese Antwort kann als Einschüchterungsversuch an alle verstanden werden, die das politische Vorfeld der linken Parteien anzugreifen wagen.

In einem Anhang liefert die Bundesregierung Zahlen dazu, wie viel Steuergeld die 17 Organisationen, nach denen sich die Union erkundigte, in diesem Jahr bekommen. Insgesamt sind es über 6,4 Millionen.

Neben dem Medienhaus Correctiv profitieren vor allem die Amadeu-Antonio-Stiftung, der BUND, die Deutsche Umwelthilfe und die „Neuen deutschen Medienmacher*innen“. All diese NGOs arbeiten daran, dem Land eine linke, grüne, woke Agenda überzustülpen. Die reinen Zahlen belegen also genau die These, die die Kleine Anfrage aufstellte: Über die Verteilung von Steuergeldern an vermeintlich neutrale Akteure verzerrt die Regierung den politischen Wettbewerb.

Auszug aus der Antwort der Bundesregierung.

Interessant an der Antwort ist jedoch, dass die Bundesregierung diese Agitation keineswegs leugnet, sie gar für legitim erklärt. Die Regierung schreibt: „Der freiheitliche demokratische Verfassungsstaat lebt von zivilgesellschaftlichem Engagement für ein friedliches und respektvolles Zusammenleben und dem Einsatz gegen menschen- und demokratiefeindliche Phänomene. Es ist die Verantwortung des Staates, im Rahmen einer wehrhaften Demokratie für den Erhalt der freiheitlichen demokratischen Grundordnung einzutreten.“ Dazu zähle auch die „aktive und passive Förderung bürgerschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Engagements“.

An dieser Stelle verweist die Regierung in ihrer Antwort auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das sich mit einer Äußerung Angela Merkels befasst hatte. Die ehemalige Bundeskanzlerin hatte sich während ihrer Amtszeit zur Ministerpräsidentenwahl in Thüringen geäußert und gefordert, das Ergebnis der Wahl rückgängig zu machen, weil es mit Stimmen der AfD zustande gekommen war. Eine unzulässige Einmischung, urteilte später das Gericht: Die Bundeskanzlerin, als Vertreterin des Staates zu Neutralität verpflichtet, hatte „das Recht auf Chancengleichheit der Parteien“ verletzt.

Um diese Chancengleichheit im politischen Wettbewerb geht es auch in der Passage, auf die sich die Bundesregierung nun im Kontext der NGOs bezieht. Wörtlich heißt es im Urteil des Verfassungsgerichts:

„Dies ändert nichts daran, dass die Bundesregierung nicht gehindert, sondern sogar verpflichtet ist, für die Grundsätze und Werte der Verfassung einzutreten. (…) Im Rahmen ihrer verfassungsrechtlichen Pflicht zum Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung hat sie sich auch mit verfassungsfeindlichen Parteien zu befassen. Dabei vorgenommene Einschätzungen politischer Parteien als verfassungsfeindlich sind, soweit sie sich im Rahmen von Gesetz und Recht halten, Teil der öffentlichen Auseinandersetzung, gegen die sich die betroffene Partei mit den Mitteln des öffentlichen Meinungskampfs zur Wehr setzen muss.“

Das Gericht sagt hier also: Die Bundesregierung muss für die Verfassung eintreten und darf sich öffentlich gegen verfassungsfeindliche Parteien positionieren. Unzulässig wird die Einschätzung einer Partei als „verfassungsfeindlich“ durch die Regierung demnach erst, „wenn sie bei verständiger Würdigung der das Grundgesetz beherrschenden Gedanken nicht mehr verständlich sind und sich daher der Schluss aufdrängt, dass sie auf sachfremden Erwägungen beruhen und den Anspruch der betroffenen Partei auf gleiche Wettbewerbschancen wilkürlich beeinträchtigen.“

Auszug aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts.

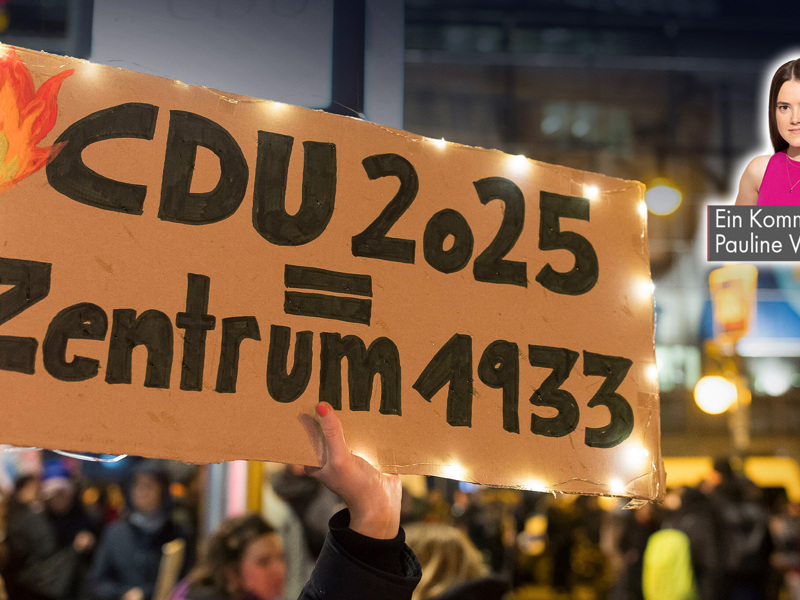

Genau dies war jedoch in den vergangenen Monaten zu beobachten: Der Vorwurf der Verfassungsfeindlichkeit wurde eben nicht mehr plausibel erklärt, sondern als Mittel im Wahlkampf genutzt, um die Wahlergebnisse der Union zu verschlechtern. Nach seiner Entscheidung, in Migrationsfragen teilweise mit der AfD gemeinsam im Bundestag zu stimmen, wurde Friedrich Merz zum Wegbereiter eines neuen Faschismus hochgejazzt. Auf ebenjenen Demonstrationen, deren Veranstalter Steuermittel bekamen, wurden Parolen wie „Ganz Berlin hasst die CDU“ skandiert. Die „Omas gegen Rechts“, die entgegen der Antwort der Bundesregierung auch 2025 über Umwege Steuergeld erhalten, agitierten teilweise offen gegen Friedrich Merz.

Die Demonstranten waren sich sicher: „Fritze Merz fischt frische Faschos.“

Es ging den Demonstranten und den dahinterstehenden NGOs um ebenjene Beeinträchtigung gleicher Wettbewerbschancen, die das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil für unzulässig erklärte. Dass die Bundesregierung in ihrer Antwort nun ausgerechnet auf einen Passus rekurriert, in dem es um verfassungsfeindliche Parteien geht, ist eigentlich eine Ungeheuerlichkeit gegenüber der CDU. Erst wurde die Partei von steuerfinanzierten Organisationen zum Feindbild auserkoren. Nun rechtfertigt die Regierung diese Demonstrationen mit der Verpflichtung, gegen Verfassungsfeinde vorzugehen – und erklärt die Union damit indirekt zum Verfassungsfeind.

Die traurigste Rolle in diesem Schauspiel hat dennoch die Union inne. Sie denkt gar nicht daran, die staatliche Gießkanne „gegen Rechts“ austrocknen zu lassen. In ihrem Wahlprogramm forderte sie vielmehr, das Förderprogramm „Demokratie leben!“ ins Innenministerium zu verlagern, also noch näher an die Sicherheitsbehörden zu rücken und ihm damit mehr Macht zu verleihen. CDU und CSU erkennen nicht, dass sie damit vor allem den staatlich subventionierten Kampf gegen sich selbst unterstützen.

Die Kleine Anfrage hätte den Anfang vom Ende der NGOs einleiten können. Die Union ließ durch ihre Zaghaftigkeit die Gelegenheit verstreichen. Nun hat die Bundesregierung die Chance genutzt, um eine Legitimation zu Papier zu bringen, die den NGO-Fördersumpf auf Jahre erhalten soll.

Lesen Sie auch: Bundesregierung beantwortet 551 Fragen zu NGOs

🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025

🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025