Mal angenommen, die AfD würde bei der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 die meisten Stimmen holen. Mal angenommen, sie würde mit 25 Prozent vor Friedrich Merz und der Union landen, die auf 23 Prozent und Platz 2 kommen. Ein einschneidendes Ergebnis, ein politisches Erdbeben, würde man meinen. Doch zehn Tage später meldet sich das Bundesverfassungsgericht und annulliert das Ergebnis. „Die Bundestagswahl – und somit das starke Abschneiden der AfD – sind nach jetziger Erkenntnis massiv von einer russischen Desinformationskampagne beeinflusst worden“, heißt es in einem Schreiben. Deshalb, so die Richter aus Karlsruhe, müsse die Wahl wiederholt werden. Klingt nach einer Dystopie? Mitnichten.

In Rumänien ist das geschilderte Szenario kein Gedankenexperiment mehr. Dort hat der Verfassungsgerichtshof vor wenigen Tagen die jüngste Präsidentschaftswahl annulliert – mit Verweis auf Russland, TikTok, eine angebliche Putin-Kampagne und gezielte Desinformation. Nun ist Bukarest nicht Berlin – und in Rumänien muss der Präsident in einem zweiten Wahlgang die absolute Mehrheit auf sich vereinen. Doch zu einer zweiten Runde kommt es nach der Entscheidung der Richter nicht. Denn wenige Tage, nachdem sich der unabhängige Kandidat Călin Georgescu (22,9 Prozent der Stimmen) und die liberale Elena Lasconi (19,2) im ersten Wahlgang durchgesetzt hatten, intervenierte die Justiz. Die Stichwahl, die für den 8. Dezember terminiert worden war, ist abgesagt worden. Neuwahlen soll es erst im Frühjahr geben, dann mit erneutem ersten Wahlgang.

In Rumänien wurde damit nicht weniger als eine Blaupause dafür geschaffen, wie demokratische Institutionen in politische Willensbildung eingreifen können.

Auch die Zweitplatzierte, die liberale Kandidatin Lisoni, sah in der Annulierung einen Eingriff in demokratische Willenbildungsprozesse.

In der Begründung der Gerichtspräsidenten Marian Enache und acht weiterer Juristen, die NIUS vorliegt, heißt es: Aufgrund von Informationen der Inlands- wie Auslandsgeheimdienste und des Innenministeriums stellt das Gericht fest „dass der Wahlprozess [...] durch zahlreiche Unregelmäßigkeiten und Verstöße gegen das Wahlgesetz beeinträchtigt wurde“. Die Informationen beträfen „Manipulation der Wählerstimmen und die Verzerrung der Chancengleichheit der Wahlbewerber“. Sie erfolgten „durch die intransparente und gesetzeswidrige Nutzung digitaler Technologien und künstlicher Intelligenz im Wahlkampf sowie durch die Finanzierung der Wahlkampagne aus nicht deklarierten Quellen, einschließlich Online-Kampagnen.“ Dabei sei es das Ziel der Judikative, die „unrechtmäßige Einmischung in den Wahlprozess im Hinblick auf die verfassungsrechtlichen Grundsätze zu verhindern.“ Dieser Schutz beziehe sich auch auf „aggressive, russische, hybride Angriffe“ in sozialen Netzwerken.

Das Problem an der Sache: Es gibt keine Belege für die Tatsache, dass es zu Wahlfälschungen gekommen ist. Wahlbeobachter konnten keine gefälschten Stimmen oder manipulierte Stimmzettel vorfinden. Die Wahlen verliefen, nach allem, was man weiß, ordnungsgemäß. Vielmehr ist Gegenstand der Beansichtung ein Haufen von Kurzvideos, Statement und Accounts auf der Social-Media-Plattform TikTok, wo ein Netzwerk von lange Zeit inaktiven Konten kurz vor der Wahl begann, massiv für den Kandidaten Georgescu zu werben. Der 62-Jährige gilt als kritisch gegenüber dem Westen und prorussisch, im Wahlkampf kritisierte er eine Klimawandel-Lobby und den Umgang mit der Corona-Pandemie.

Ein Wähler des rechten Kandidaten Georgescu hält ein Schild in der Hand, das den amtierenden Präsidenten Klaus Johannis kritisiert.

Und selbst wenn man ein wie auch immer geartetes Netzwerk in sozialen Medien gegeben haben mag und man als politischer Georgescu kritisch bewertet, beruht die Wahlannullierung auf einem Menschenbild, wonach Wähler zu unmündig seien, eine freie politische Entscheidung zu treffen. Das Gericht zeigt mit der eigenen Argumentation: Wahlergebnisse können mit fadenscheinigen Argumenten korrigiert werden, wenn man ein hehres Ziel, die „Demokratie“, für sich reklamiert. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Europäischen Union, dass eine Wahl abgesagt wurde, weil das falsche Ergebnis drohte.

Seit der Entscheidung des höchsten Gerichts droht Rumänien, ein Land, in dem Korruption noch immer weit verbreitet ist, das mit Ausreisen von zahlreichen jungen Menschen zu kämpfen hat und als Nachfahre der neostalinistischen Ceaușescu-Republik mit Politikverdrossenheit zu kämpfen hat, ins Chaos zu stürzen. „Durch die Abschaffung der Demokratie wird unsere Freiheit selbst abgeschafft“, sagte Georgescu. Auch dessen Konkurrentin Lasconi, die im ersten Wahlgang gegen den unabhängigen Kandidaten unterlegen war und als Pro-EU-Kandidatin gilt, teilte mit: „Die Entscheidung des Verfassungsgerichts ist illegal, unmoralisch und zerstört das Wesen der Demokratie, das Wählen.“

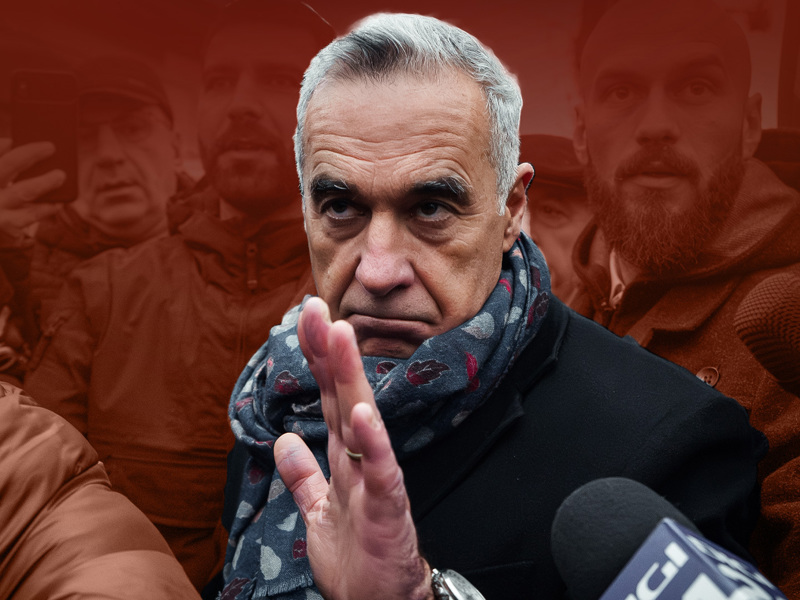

Der 62-jährige Georgescu ist dieser Tage viel gefragt – und steht im Zentrum medialer Aufmerksamkeit.

Der Fall zeigt dabei nicht nur, wie einflussreich eine politisierte Justiz werden kann, wenn man ihr nur die richtigen Schlagwörter vorwirft. Und wie es eine Machtkonservativon derjenigen gibt, die eigentlich abgewählt worden sind. Der rumänische Präsident Klaus Johanni war nach zwei Amtszeiten nicht mehr berechtigt, anzutreten. Der Kandidat seiner nationalliberalen Partei, der PNL, Nicolae Ciucă, wurde gerade einmal Fünfter im ersten Wahlgang. Doch der Johannis, selbst Siebenbürger, der fließend Deutsch spricht, veröffentlichte im Nachgang der Wahl ein Dossier, das die angeblichen Wahlkampfmanipulationen belegen soll – nachdem „eine große Gruppe von Nichtregierungsorganisationen“ ihn darum gebeten habe. Darin aufgeführt: sieben Millionen gefälschte Likes, zehn Millionen gefälschte Follower, 66.000 gefälschte Konten. Wie daraus ein abstrakter Einfluss auf eine dennoch demokratische Wahl abgeleitet wird – und wie wirkmächtig dieser Vorgang überhaupt war –, wird nicht begründet.

Sicher ist aber: Johannis selbst bleibt nun, durch die Entscheidung des Verfassungsgerichts, länger als vorgesehen im Amt. Exekutive im Zusammenspiel mit der Judikative, die wiederum dafür sorgt, dass die Exekutive im Amt bleibt: Auch so sieht ein demokratisch fragwürdiger Prozess aus.

Der 65-jährige Klaus Johannis bleibt vorübergehend als Präsident im Amt.

Die entscheidende Frage im Nachgang der Wahl lautet: Haben „demokratische“ Institutionen wie der Verfassungsgerichtshof künftig Handhabe, Wahlergebnisse zu annullieren, wenn diese die falschen Ergebnisse bringen? Kritiker sagen „ja“. Sie verweisen darauf, dass die Argumentation in Ländern wie Deutschland, der Ukraine oder Georgien umgedreht werden könne, wo amerikanische Think-Tanks zumindest indirekt in das öffentliche Meinungsklima eingriffen. Und sie verweisen nicht ganz zu Unrecht auf die politische Stimmung in Rumänien: Bei den Parlamentswahlen, deren Ergebnisse anders als die Präsidentschaftswahlen nicht beanstandet wurde, stimmen 32,5 Prozent für die rechte Alianța pentru Unirea Românilor (Allianz für die Vereinigung der Rumänen), sie wurde stärkste Kraft. Auch die Rechtsparteien S.O.S. Rumänien und die Partidul Oamenilor Tineri (Partei der jungen Menschen) erzielten Achtungserfolge und sitzen im Parlament. Womöglich wählten die Rumänen als rechts, weil sie rechts wählen wollten – und nicht, weil sie von russischen Bots beeinflusst worden waren.

Während Kritiker also beanstanden, dass mittels Verfassungsgerichtsbarkeit die Demokratie aushebelt werde, ist anderswo nicht jeder unglücklich mit dem Eingreifen des Verfassungsgerichts – und anberaumten Neuwahlen. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen teilte mit, dass sie sich mit dem Präsidenten Klaus Johanni einig darin sei, „dass wir nach den Wahlen in unserem Land die Sicherheit der sozialen Medien verbessern müssen“. Die Kommission werde „sich weiterhin dafür einsetzen, dass die Plattformen ihren Verpflichtungen aus dem Digital Services Act in Bezug auf Wahlen in Europa nachkommen“. Fast zeitgleich veröffentlichte der rumänische Präsident Johannis ein fast wortgleiches Statement. Die EU-Kommission teilte hingegen mit, dass man „den rumänischen Bürgern“ überlasse, „über ihr Schicksal zu entscheiden“ und „freie und faire Wahlen“ unterstütze. Die öffentliche Kommunikation: abgestimmt, die Message nach außen: „Wir billigen diesen Vorgang.“

Es ist nicht das erste Mal, dass sich von der Leyen als Kämpferin gegen Fake News inszeniert. Die CDU-Politikerin verglich ihn mit einem „Virus“. Mit dem Fortschritt der Technik sei es wichtig, eine „gesellschaftliche Immunität“ gegen Desinformation zu entwickeln. Wie sehr jene „gesellschaftliche Immunität“ hergestellt werden kann, wird man schon in zehn Wochen sehen, wenn ein neuer Bundestag gewählt wird. Neben der CDU warnen vor allem die Grünen hierzulande, dass das massive Erstarken der AfD, aber auch immer größer werdende Kritik an der eigenen Partei das Ergebnis einer Desinformationskampagne Wladimir Putins seien. Ricarda Lang, Emily Büning, Konstantin von Notz: Sie alle sehen angeblich, wie sich „russische Propaganda“ verbreitet hat, worunter inzwischen fast alles subsumiert ist, was eine Absage an linke und grüne Standpunkte darstellt.

Sieht sich als gezielte Kämpferin gegen Fake News: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Es scheint dabei nur eine Frage der Zeit, bis die Parteien in den massiven Veränderungen der politischen Landschaft, ebenso wie bei der Trump-, Georgescu- oder Brexit-Abstimmung ein Machwerk des Kremls sehen – und nicht davor zurückschrecken, demokratische Entscheidungen infrage zu stellen. Böse Zungen würden darin einen „Angriff auf die Demokratie“ sehen.

Auch bei NIUS: Skandal-Video von Franziska Brantner: Mit diesen autoritären Methoden wollen die Grünen die Wahl beeinflussen